PUE (Phoshporous Use Efficiency)

Da qualche anno ha fatto capolino nel mondo zootecnico una direttiva comunitaria che ha assunto presto un connotato sinistro: la Direttiva Nitrati. Questa disposizione normativa pone dei limiti molto precisi e stringenti per quanto riguarda la gestione e lo spandimento delle deiezioni zootecniche (DZ) e dei digestati anaerobici sulle superfici agricole.

Recentemente nella letteratura di settore si sta affacciando una nuova problematica relativa alla gestione delle DZ che questa volta coinvolge il fosforo in relazione-contrapposizione con la gestione dell’azoto. Si parla in questo caso di PUE (Phosphorous Use Efficency) [Rosemarin Arno et al. Agronomy 2021, 11, 2228].

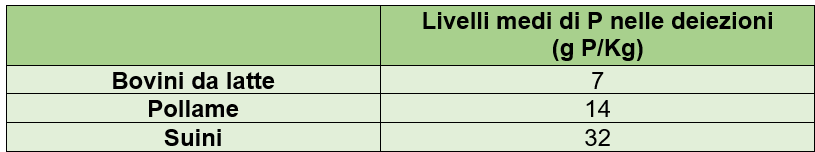

La problematica attiene essenzialmente agli animali monogastrici (pollame e suini) che, a differenza dei ruminanti, difettano degli enzimi digestivi capaci di degradare il fitato, la principale forma di stoccaggio del fosforo nei tessuti vegetali. Di conseguenza, suini e avicoli escretano quantità significativamente maggiori di P rispetto ai ruminanti (Tabella 1).

Tab. 1 – Livelli medi di P nelle deiezioni.

Nel mondo l’UE non fa eccezione, la carne suina ed avicola (quella dei polli in particolare) è diventata la principale fonte proteica animale. Dei 50 milioni di tonnellate di carne consumata in UE nel 2018 ben 15 milioni provenivano dal pollame e 24 milioni dai suini. Nell’UE-27 nel 2019 figuravano macellati ben 247,5 milioni di capi suini e 7 miliardi di polli, con 366 milioni di galline ovaiole che producevano ben 6,9 milioni di tonnellate di uova.

La principale zona di produzione suinicola si estende dalla Germania settentrionale (Nordrhein-Westfalen e Bassa Sassonia) al Belgio, e comprende ben il 30% delle scrofe EU. A questa seguono altre regioni ad alta densità suinicola tra cui la Catalogna e Murcia, la Lombardia, la Bretagna ed alcune aree delle Polonia centrale e della Croazia settentrionale. Queste zone vanno considerate degli “hot spots” di sovraccarico di P.

Per quanto riguarda il pollame, circa la metà della produzione è concentrata in soli 4 paesi: Polonia (17%), UK (13%), Francia (11%) e Spagna (11%). L’Italia rappresenta il 10% della produzione EU.

Dal momento che il pollame rappresenta a livello mondiale il 50% circa del consumo di P nei mangimi animali si è cercato, per aumentare la biodisponibilità del P legato ai fitati, di riformulare i prodotti mangimistici addizionandoli con la fitasi o pellettizzandoli riducendo la dimensione dei granuli. Questo, tuttavia, non può sicuramente essere sufficiente a contrastare l’accumulo di P nei suoli oggetto di applicazione di letame avicolo o suinicolo.

Va considerato, infatti, che le frazioni fosforate veicolate dalle deiezioni animali non vengono immobilizzate a seguito dell’interazione con il carbonato di calcio edafico e quindi presentano una maggiore tendenza a percolare negli strati più profondi del suolo rispetto ai fertilizzanti fosforati inorganici.

Lo stoccaggio delle deiezioni è un altro punto critico poiché si hanno perdite di azoto in atmosfera (per ammonificazione e denitrificazione anaerobiche, con produzione, rispettivamente, di NH3 e N2) in misura notevole (fino al 50 %). In queste condizioni il rapporto N/P può scendere da un valore iniziale tipico di 2:1 fino a 0,5:1. Dato che gli spandimenti vengono attuati facendo riferimento ai fabbisogni di N delle piante (o in base alla Direttiva Nitrati), ne consegue che, nel caso in cui le deiezioni subiscano un depauperamento di N, si avrebbe un eccesso di applicazione di P nei suoli che per talune colture (tipo grano e mais) potrebbe essere 5-10 volte superiore rispetto ai livelli necessari per il sostentamento delle rese produttive. Tale eccesso di P potrebbe alla fine causare eutrofizzazione acquatica a seguito dell’instaurazione di fenomeni erosivi del suolo. Risulta quindi molto importante contrastare le perdite di N, in particolare le volatilizzazioni, in maniera sistematica, sia in fase di stoccaggio che di spandimento. In Danimarca nelle operazioni zootecniche viene applicata sin dalla metà degli anni 80 la “Harmony Rule” che ha portato ad eccellenti risultati in termini di riduzione della lisciviazione di nitrati e perdite di ammoniaca. Altre pratiche di ingegneria agronomica quali l’utilizzo di fasce tampone (buffer strips), terreni acquitrinosi artificiali, canali piantumati, laghetti di sedimentazione, arature sagomate, zone tampone ripariali possono contribuire a ridurre significativamente le perdite di lisciviazione del P.

Questi suoli stanno diventando quindi delle sorgenti di P che vanno ad intaccare in misura significativa gli equilibri biogeochimici dei corpi d’acqua tanto che è stato coniato recentemente per questo tipo di P di riserva il termine, che presto suonerà molto familiare, di “fosforo di retaggio” (legacy P).

La nouvelle vogue sulla sosteniblità ambientale delle produzioni zootecniche si sta quindi arricchendo di un altro concetto: quello del bilanciamento dei nutrienti e della stretta interazione tra N e P. Non si possono tenere separate la gestione e la contabilità agro-ambientale e pedologica di N da quella di P

Perciò non basta abbassare il livello dell’azoto spandibile o fertirrigabile. Bisogna farlo anche tenendo conto dell’altro “partner” fertinutritivo: il fosforo. Quindi, sostengono gli esperti, per evitare che un eccessivo abbassamento della somministrazione dell’azoto (che quindi evidentemente da solo non basta per raggiungere una conformità allo spandimento su campo) si traduca in un overload di P, si devono fare delle scelte: aumentare le superfici di spandimento, trasportare le biomasse ad aziende agricole con deficit di nutrienti o, cosa più drastica e dolorosa, ridurre la densità animale negli allevamenti. Per evitare questa extrema ratio occorre escogitare nuove soluzioni nella formulazione mangimistica e nella gestione delle deiezioni, anche con l’ausilio di tecnologie dedicate. In particolare, occorre privilegiare processi di produzione di biofertilizzanti di recupero dalle DZ in cui l’abbattimento dell’azoto venga attuato in maniera calibrata, modulare e controllabile, giacché un suo “azzeramento” potrebbe favorire l’accumulo di P.

Descriveremo in seguito una tecnologia di questo tipo assai promettente che consente di eliminare sia N che P dalle DZ liquide recuperandoli sotto forma di fertilizzante organo-minerale cristallino a lento rilascio (O-SEP, Organic Struvite-Enriched Precipitate)

Mentre i metodi per il calcolo del NUE (Nitrogen Use Efficiency) che si basano sul bilancio tra input di applicazione ed output di asporto da parte della pianta sono oramai ben consolidati e servono per determinare i surplus azotati nei suoli, per i metodi omologhi riferiti al P (PUE), pur essendo stati elaborati svariati tools di calcolo, manca a livello EU una chiara e precisa regolamentazione di riferimento, come la direttiva Nitrati.

Ad ogni modo, si può sin da ora ragionevolmente affermare che le linee guida per un affidabile calcolo del bilancio di P dovrebbero dipendere da:

- tipo di suolo (capacità di adsorbimento);

- tipo di coltura (asportazioni);

- rotazioni colturali;

- capacità di ridurre la lisciviazione dai suoli (run-off).

Pertanto, in un più o meno lontano futuro, quando anche la PUE assumerà una rilevanza che potrebbe diventare anche cogente per legge (in attesa di una futura “Direttiva Fosforo”), gli agricoltori dovranno effettuare analisi e bilanci di P nei suoli per determinare esattamente i surplus di P allo scopo di mantenerli al livello più basso possibile.

Alcuni paesi europei si sono già dotati di valori di riferimento per la somministrazione massima consentita di P. In Germania è stata già fissato da un’apposita Direttiva nazionale sui fertilizzanti un surplus massimo di 10 kgP/ha/anno.

Studi di simulazione per allevamenti suinicoli e di broiler [Rosemarin Arno et al. Agronomy 2021, 11, 2228, pag 9-18] hanno evidenziato che la somministrazione in campo di P basata sulla Direttiva Nitrati abbassa notevolmente la PUE rispetto al parametro tedesco (del 33% e del 48% per suini e avicoli rispettivamente). Da qui discende la pressante necessità, per una gestione delle deiezioni ai suoli coltivabili più al passo con i tempi e più efficiente, di considerare P e N come un binomio inscindibile.

In un uno scenario futuro i grandi allevamenti intensivi di animali monogastrici non potranno più gestire i nutrienti basandosi sui soli metodi agronomici tradizionali ed andrà tenuto conto del fatto che gli Ha necessari per lo spandimento di N+P sono dalle 2 alle 3 volte maggiori rispetto ai Piani di Utilizzo Agronomico (PUA) basati sul solo N (e quindi sulla oramai superata Direttiva Nitrati). In altri termini, in futuro sempre meno capi animali saranno consentiti per Ha rispetto ad oggi. Le cose si stanno complicando.

Si sta profilando così un nuovo approccio alla gestione dei nutrienti nell’ambito dello spandimento delle DZ nei suoli in cui N e P non sono più visti separatamente ma in forma combinata. Va detto che questo nuovo corso nella gestione agronomica dei reflui non è ancora stato recepito da nessuna direttiva EU (anche se è presumibile che presto lo sarà) e pertanto è necessario far riferimento a criteri di calcolo elaborati a livello sperimentale tenendo conto di diversi fattori, in primis le richieste N/P delle diverse colture, che possono essere estremamente variabili. Si va ad esempio da 3,5 per il girasole a 14,9 per il pisello.

In aggiunta, l’individuazione del surplus di P nel suolo (espresso come Kg P/Ha/anno) dipende dai seguenti fattori:

- rapporto N/P delle deiezioni da applicare al suolo;

- tasso di spandimento di N (Kg N/Ha/anno);

- asporto colturale.

Ad es. se una coltura presenta un asporto di P di 15 Kg P/Ha/anno e lo spandimento è di 170 Kg N/Ha/anno, il rapporto N/P che garantisce 0 surplus di P al suolo è di 5,5. Se l’asporto colturale diventa di 30 Kg P/Ha/a, allora N/P risulterà inferiore (2,75). E’ intuitivo come il rapporto N/P ottimale nelle DZ aumenterà o diminuirà, a parità di tasso di asporto colturale di P, se, rispettivamente, l’apporto specifico di N aumenta o diminuisce.

Analogamente, a parità di asporto di P e apporto di N al suolo, al diminuire di N/P aumenterà il surplus di P nel suolo. In altri termini, occorre che le deiezioni animali destinate allo spandimento abbiano un adeguato contenuto in N. Per questo le perdite di N per volatilizzazione negli stoccaggi sono particolarmente deleterie per il contenimento dell’eccesso di P negli ecosistemi. Nei casi in cui N/P risulta particolarmente basso (N/P < 2), al fine di evitare accumuli di P, occorrerebbe addirittura aggiungere N sotto forma di fertilizzante di sintesi (ad es. sotto forma di urea o NH4NO3), cosa che andrebbe a confliggere clamorosamente con il tentativo di affrancamento dall’ apporto esterno dei fertilizzanti di sintesi.

Nuovi scenari si aprirebbero se si imponesse la necessità (o forse l’obbligo) di limitare i surplus di P, in particolare per le aree vulnerabili al P e i terreni con elevati livelli di P di partenza. Ne possiamo elencare alcuni:

- Necessità di aree di spandimento più ampie (anche di 2-3 volte).

- Divieto di spandimento assoluto.

- Riduzione della densità animale degli allevamenti e/o taglio delle attività produttive.

- Aumento degli apporti azotati con conseguente aumento dei costi per l’acquisto di concimi di sintesi.

- Trasporto delle DZ ad aree a deficit di P. Oltre che per il trasporto si avrebbero dei costi aggiuntivi anche per le operazioni di separazione del letame (dewatering) e di essiccazione/pellettizzazione delle lettiere.

- Gli operatori agro-zootecnici verrebbero incentivati a valorizzare le DZ come fertilizzante, piuttosto che considerarlo un mero rifiuto.

Mentre i primi 5 scenari rappresenteranno un vulnus alla stabilità dell’attività aziendale, il punto 6 costituisce invece un’interessante opportunità di sviluppo apportatrice di benefici netti per l’allevatore.

In conclusione, è opportuno che sin da ora che gli operatori zootecnici prendano in seria considerazione il cambio di paradigma nella gestione ambientale delle DZ che si sta materializzando già ora in molti paesi europei familiarizzando con i concetti di PUE e rapporto N/P. Il limite al surplus di P introdotto per legge dalla Germania (10 Kg/P/Ha/a) avrà sicuramente una eco a livello di legislazione comunitaria e occorre prepararsi a scenari futuri in cui vengano adottati schemi gestionali che pongano maggiore enfasi a nuove regole per la stabulazione, lo stoccaggio e lo spandimento delle DZ finalizzate ad una limitazione delle perdite di N. Come risultato si dovrebbero ottenere rapporti N/P bilanciati e in dovuto equilibrio, così da superare un modello di fertilizzazione in cui N e P vengono eestiti in maniera del tutto separata l’uno dall’altro. Sembra paradossale, ma rispettare in maniera troppo stringente la Direttiva Nitrati, ovvero eliminare troppo N senza tenere conto degli apporti e asporti di P ignorando la sua environmental fate sarebbe una pratica miope che porterebbe inevitabilmente ad un eccesso di P nei suoli (P build-up). Le conseguenze potrebbero essere ambientalmente nefaste e sono macroscopicamente visibili in molte aree europee, in particolare nel Mar Baltico, un mare interno affetto da fenomeni di eutrofizzazione di elevata gravità.

La nuova strategia comunitaria “Farm-to-Fork” che fissa un obiettivo di riduzione delle perdite di fertilizzante di almeno il 50% e di uso dei fertilizzanti di almeno il 20% nel periodo 2020-2030 è il primo segnale di una possibile azione anche se manca ancora un riferimento normativo puntuale che prenda in seria considerazione l’importante del co-management di N e P. Quindi all’orizzonte, più che una futura “Direttiva Fosforo”, potrebbe apparire presto una “Direttiva Azoto-Fosforo“. Una sfida in più per l’allevatore del XXI secolo.

Guarda quelle mucche e ricorda che i più grandi scienziati del mondo non hanno mai inventato una macchina che possa trasformare l’erba in latte – Mihajlo Idvorsky Pupin, fisico e chimico serbo

Autori

Dott. Luca Poletti, Ing. Alessandro Toccaceli, Dott. Agr. Roberto Poletti.

Sereco Biotest Studi e Ricerche Ambientali, Via Balbo 7, Perugia.