Transizione al farmer empowerment con l’ausilio di tecnologie biomimetiche.

Il settore zootecnico sta attraversando turbolenze che ne stanno mettendo a rischio la tenuta sia a livello di redditività che di durabilità.

Tali perturbazioni non sono esclusivamente legate alle normali fasi dei cicli economici ma sono innescate anche dalle Green Policies, spesso calate dall’alto in maniera dirigista e decontestualizzata rispetto alla realtà del mondo agricolo (come ad es. la Direttiva Nitrati). Si assiste inoltre al mantra di “dottrine” ambientaliste elevate a dogmi religiosi scevri da qualsivoglia critica, come le emissioni dei gas-serra ritenute le uniche responsabili del (presunto) riscaldamento globale o la “guerra alle proteine” di origine animale, che dovrebbe spingere ad adottare forzosamente paradigmi nutrizionali del tutto inediti basati sulla carne sintetica o l’entomofagia.

Le Green Policies pur se da un lato potrebbero trovare una loro giustificazione come misure di protezione ambientale, dall’altro finiscono per esercitare notevole pressione sugli agricoltori creando ulteriore incertezza per il futuro.

La promulgazione “top-down” di radicali misure innovative quasi mai si affianca alla disponibilità di comprovate soluzioni tecnologiche che ne permetterebbero una pronta adozione. In altri termini, l’operatore agro-zootecnico deve fronteggiare continuamente nuove sfide, senza che il repentino e in un certo senso “distruttivo” cambiamento imposto possa essere fronteggiato con adeguate soluzioni tecnico-scientifiche.

La disruption forzata può risultare talmente violenta da non poter essere gestita efficacemente, determinando situazioni così drammatiche da far aleggiare persino lo spettro della chiusura dell’attività.

In tutto questo si scorge un ulteriore segno del distacco, peraltro oramai iniziato da molti decenni, tra l’antica cultura rurale e la modernità dell’agro-industria, in cui le burocrazie transnazionali con la rigida iper-regolamentazione da loro imposta giocano purtroppo un ruolo non certo di poco conto.

Nel settore agro-zootecnico, l’industria ha fatto un ingresso così prorompente da disgregare una realtà plurimillenaria (quella del mondo contadino) portatrice non solo di valori etici e comunitari, oggi in parte rimpianti, ma di conoscenze dei meccanismi della realtà naturale e fisica che rivestono tuttora un fondamentale valore scientifico. Si parla in maniera pomposa di circular economy quando la ciclizzazione dei processi naturali era pienamente compresa ed attuata dagli agricoltori fin dagli albori della civiltà (che sono il rinterro dello stabbio o il sovescio se non forme di circular economy ante-litteram?). Quando invece si parla di “energy from biomass” non va dimenticato che da secoli l’uomo ha praticato la combustione del legname o ha saputo sfruttare il biogas da fermentazione di deiezioni umane.

Prima di procedere ad azioni concrete meriterebbe una seria riflessione la stretta relazione tra cultura e agricoltura, che non è puramente omofonica me reale ed etimologica. Le due parole hanno una radice comune nella parola latina colere, che significare onorare, nel senso di intrattenere un rapporto sacralizzato con la natura addomesticata dal contadino per produrre nel campo (ager), in maniera controllata, ciò di cui l’uomo ha bisogno per garantire la sicurezza alimentare e quindi la sopravvivenza della comunità. Leggendo, ad esempio, le Georgiche di Virgilio si comprende che la notevole quantità di nozioni e conoscenze pratiche che l’uomo dei campi ha acquisito ed accumulato nel tempo va a costituire il substrato fondamentale della civiltà umana quello che noi chiamiamo cultura.

Al giorno d’oggi l’agricoltura “virgiliana”, con il suo patrimonio di conoscenze pratiche, la sacralizzazione del rapporto con la natura e la sua ontologia strettamente fisica e orientata alla conoscenza delle leggi fisiche e biologiche della natura, è stata pressochè cancellata dalla industrializzazione moderna.

A rendere la vita rurale ancora più difficile si aggiunge la colpevolizzazione ecologica delle attività agricole e zootecniche in particolare, degradate al rango di eco-killer, responsabili della apocalittica distruzione del pianeta e di ogni sorta di nefandezza ambientale, dalla contaminazione delle falde al riscaldamento globale, dallo spreco di acqua alla deforestazione, arrivando persino ad accusare gli allevatori di produrre alimenti che nuocciono alla salute, con capi di imputazione a carico delle carni e delle proteine animali che vanno dalla cancerogenicità alla ipercolesterolemia, dalla litiasi alla demenza senile.

A questo punto cosa fare per difendere il mondo agro-zootecnico (o quello che ne è rimasto) dal sempre più imperante nichilismo industriale e dalla incessante eco-colpevolizzazione di cui è oggetto?

Non esiste una ricetta miracolosa che possa lenire le inquietudini del mondo agricolo. E’ da ritenersi, tuttavia, che chi abbia ancora a cuore la tutela e la difesa del mondo rurale debba incoraggiare l’agricoltore ad emanciparsi il più possibile dai lacci e lacciuoli che lo tengono legato a players eso-agricoli. Si potrebbe conferire empowerment all’agricoltore fornendogli non solo strumenti tecnici e tecnologici ma anche consapevolezza sul fatto che sia possibile riconoscere e valorizzare risorse che invece vengono troppo frettolosamente etichettate come “problemi” (come accade per i rifiuti), di cui sono ricchi i suoi processi produttivi.

Le nuove tecnologie da proporre dovrebbero essere ispirate quanto più possibile al principio dell’Imitatio Naturae (bio-mimesi). Spinoza disse che “tutte le cose e le azioni esistenti nella Natura sono perfette“. Infatti i meccanismi e i processi messi a punto da “Madre Natura” sono di straordinaria efficienza e successo (gli ingegneri direbbero “ottimizzate”), in quanto plasmate dalla “palestra” della selezione naturale che ne ha sancito in milioni di anni di fitness evolutiva la definitiva ottimizzazione.

I tecnologi dei nostri tempi, seguendo le orme dei proto-scienziati rinascimentali come Leonardo, sono faticosamente intenti nel prendere ispirazione dalla natura per riprodurre in laboratorio fenomenologie fisiche di perfezione così mirabile che al confronto le imitazioni che l’uomo ha finora realizzato risultano sconsolatamente grezze ed arretrate. Basti pensare alla inimitabile ottimizzata complessità della fotosintesi clorofilliana, del cervello umano, delle ragnatele. Processi, strutture, materiali che tuttora l’uomo, pur sforzandosi di farlo, non riesce a riprodurre in una forma tecnologicamente compiuta.

In questa sede ci limiteremo a parlare di 2 processi tecnologici ad ispirazione biomimetica strettamente correlati tra loro che lo scrivente conosce bene per essersi occupato, in 30 anni di attività professionale e di ricerca, del loro sfruttamento su scala industriale: il mini-biogas e il recupero dei nutrienti (azoto e fosforo) dai digestati anaerobici.

L’intendimento sotteso alle tecnologie che in questa sede andremo a descrivere è di instillare nelle aziende agro-zootecniche la consapevolezza che l’agricoltore-allevatore può trovare occasione di riscatto valorizzando gli scarti alto-entropici prodotti dalle sue attività acquisendo un maggior grado di autonomia e (perché no?) anche migliori performance economiche, assicurandosi al contempo una compliance più aderente alle sempre più stringenti ed esigenti normative ambientali.

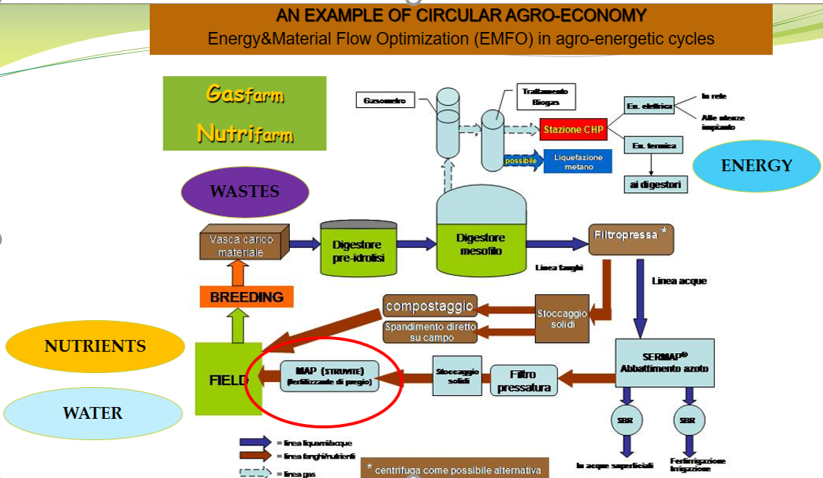

Lo schema qui riportato descrive un possibile schema concettuale di agro-economia sostenibile circolare di tipo EMFO (Energy and Material Flow Optimization) in cui si coniugano ed intersecano la filiera energetica e quella della fertilizzazione.

In sostanza, gli scarti organici derivanti dal metabolismo digestivo animale possono essere indirizzati verso il flusso (da sinistra a destra) che conduce alla produzione, attraverso la digestione anaerobica, di energia sottoforma di biogas, sia in assetto cogenerativo elettrico che come biometano. In questo modo l’azienda agricola si ritrova ad essere produttore di energia (Gasfarm concept). Dal digestore anaerobico si origina poi un altro flusso di scarto (quello del digestato) da cui si ricava da un lato una matrice acquosa deammonificata che può essere riportata in campo (fertirrigazione), dall’altro un materiale solido (struvite o MAP) ad elevato valore fertilizzante anche esso da riportare in campo ma che, data la forma concentrata e facilmente manipolabile e trasportabile in cui si trovano nutrienti e sostanza organica, potrebbe essere esportato all’esterno dei boundaries del sistema aziendale alleviando il burden azotato locale (Nutrifarm concept). In tal modo l’azienda agricola si ritroverebbe ad essere una produttrice, non solo di alimenti, ma anche di energia e fertilizzanti. Questa concezione si inscrive nell’ambito delle farmer empowerment-enabling technologies, cioè di quelle particolari tecnologie che permettono all’agricoltore di acquisire più potere ed autonomia e di giocare un ruolo un po’ più da protagonista nell’arena del mercato.

In definitiva, è lecito pensare di imprimere una trasformazione all’azienda zootecnica tradizionale (qualunque dimensione abbia, anche se piccola) tale da renderla produttrice di energia (GasFarm) e di fertilizzante (NutriFarm), non disgiunta dall’ulteriore possibilità di recuperare acqua. Così facendo, non solo l’allevatore potrebbe ottenere dei benefici in termini di risparmio (di energia e di fertilizzante) svincolandosi dal “moloch” delle forniture industriali, ma potrebbe persino realizzare dei guadagni. In questo modo, inoltre, l’allevatore si vedrebbe sollevato da gran parte dei capi di accusa come presunto inquinatore in quanto incanalerebbe i flussi delle eccedenze di carbonio ed azoto in processi circolari che generano energia e materia di recupero. Nei prossimi articoli approfondiremo dal punto di vista tecnico le problematiche del biogas miniaturizzato “aziendale” customer-oriented e del recupero di nutrienti.

Guarda profondamente nella Natura e capirai tutto meglio. Albert Einstein

Autori

Luca Poletti – Biologo

Roberto Poletti – Agronomo

Sereco Biotest Studi e Ricerche Ambientali, Via Balbo 7, Perugia.