Il tema della sostenibilità ambientale, un tempo particolarmente sentito solamente da chi era più sensibile verso certi argomenti, è diventato ad oggi un indirizzo politico-economico dell’intera Comunità europea dal quale non si può più prescindere, e per portare avanti determinate attività produttive sarà necessario dimostrare di mettere in atto dei processi efficienti e rispettosi di taluni requisiti.

Per fortuna c’è chi si è mosso per tempo in maniera pionieristica e lungimirante, ricercando modelli implementabili concretamente nelle realtà produttive e tentando di fornire degli strumenti operativi efficaci e calzanti. Ritengo di poter affermare tranquillamente che tra coloro che hanno aperto la strada a questi nuovi approcci, si collochi di diritto il progetto “Life DOP” (www.lifedop.eu), svolto nel quadriennio 2016-2020 e finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del programma comunitario LIFE, con l’obiettivo di definire un modello di produzione ambientale sostenibile per le filiere DOP mantovane del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano. Per realizzarlo sono stati coinvolti attori di tutta la filiera di queste due importanti DOP nel territorio di Mantova, ed il gruppo di lavoro è stato coordinato dal Consorzio latterie Virgilio, in partnership con il consorzio Gourm.it, l’Associazione Mantovana Allevatori, il Consorzio Agrinordest, la cooperativa San Lorenzo e il Gruppo Ricicla – Università degli Studi di Milano.

In particolare, hanno preso parte operativamente alle attività:

- 2 impianti di biogas;

- 3 demofield;

- 9 caseifici;

- 160 allevamenti;

e le azioni previste ed attuate sono state le seguenti:

- valorizzazione dei reflui nella filiera energetica (biogas) per la riduzione dell’uso del mais (food security) e promozione degli scambi (borsa liquami);

- gestione virtuosa del digestato in campo e riduzione della fertilizzazione minerale (circular economy);

- produzione di foraggi/alimenti a basso input ambientale (minima lavorazione in campo, incremento dello stock di carbonio, lotta integrata ecc.);

- management di allevamento: razionamento ottimizzato, gestione refluo alla stalla;

- ottimizzazione della fase di caseificio: verifica dei consumi di energia e materia, identificazione dei punti critici di miglioramento;

- calcolo totale degli impatti del nuovo modello con metodo LCA (Lyfe Cicle Assestement).

Un insieme di attività estremamente innovative e di assoluto interesse per il settore agro-zootecnico, tra le quali abbiamo scelto di approfondirne una in particolare che ci ha decisamente incuriosito per il suo carattere decisamente innovativo, ovvero quella della promozione degli scambi di reflui, denominata “borsa liquami”.

Abbiamo al tal fine chiesto al dr. Stefano Garimberti, agronomo dell’Associazione Regionale Allevatori Lombardia, di esaminare insieme l’argomento. Nel delineare il contesto in cui è nato il progetto, naturalmente la prima riflessione emersa è stata inerente a quanto in Lombardia sia sentito il tema dei reflui, in considerazione della forte vocazione zootecnica di questa regione, che conta delle notevoli consistenze se consideriamo che il solo patrimonio bovino ammonta a circa 600.000 vacche, il cui allevamento necessariamente impatta su aria, acqua e suolo.

La doverosa ricerca di un modello virtuoso che attraverso l’indagine dei punti più critici del processo produttivo conducesse all’elaborazione di nuove soluzioni, è stata affiancata dalla volontà di promuovere delle azioni coordinate nell’ambito dell’intera filiera produttiva e non rivolte ad operatori singoli. Si è partiti dall’esperienza di una delle Cooperative di allevatori coinvolte nel progetto, che aveva avviato già un servizio di fornitura di separato solido ad un impianto di biogas. Considerando che negli ultimi 10 anni è cresciuto l’interesse dal punto di vista della valorizzazione del refluo anche nell’ottica della digestione anaerobica e che la produzione del biogas ha preso parecchio piede in tutta la regione, si è pensato di lavorare sul possibile impiego dei reflui zootecnici per alimentare questi impianti al posto del silomais, stimolando l’utilizzo di quote progressivamente crescenti di refluo partendo dall’assunto che sono necessarie 3 tonnellate di solido separato di liquame per sostituirne 1 di mais.

Nel mettere in piedi questo sistema di scambi si è cercato di far interfacciare domanda ed offerta, appunto nell’ottica di una qualsiasi “borsa merci” in cui la domanda, proveniente dagli impianti di produzione, e l’offerta, fornita dagli allevamenti che hanno un grande quantitativo di effluenti da gestire e smaltire, si incontrano. La sfida principale è stata quella di dimostrare che effettivamente nel momento in cui gli allevamenti incrementano la quantità di reflui che possono essere dirottati nella filiera del biogas, l’effetto indiretto che si ottiene è il miglioramento della sostenibilità ambientale dell’intero processo produttivo e di quantificare l’entità del miglioramento ottenuto. La costruzione di un sistema di borsa liquami va di pari passo al concetto di “gestione distrettuale” in quanto la sostenibilità economica di tutto il sistema risulta strettamente legata alla vicinanza fisica degli attori in gioco.

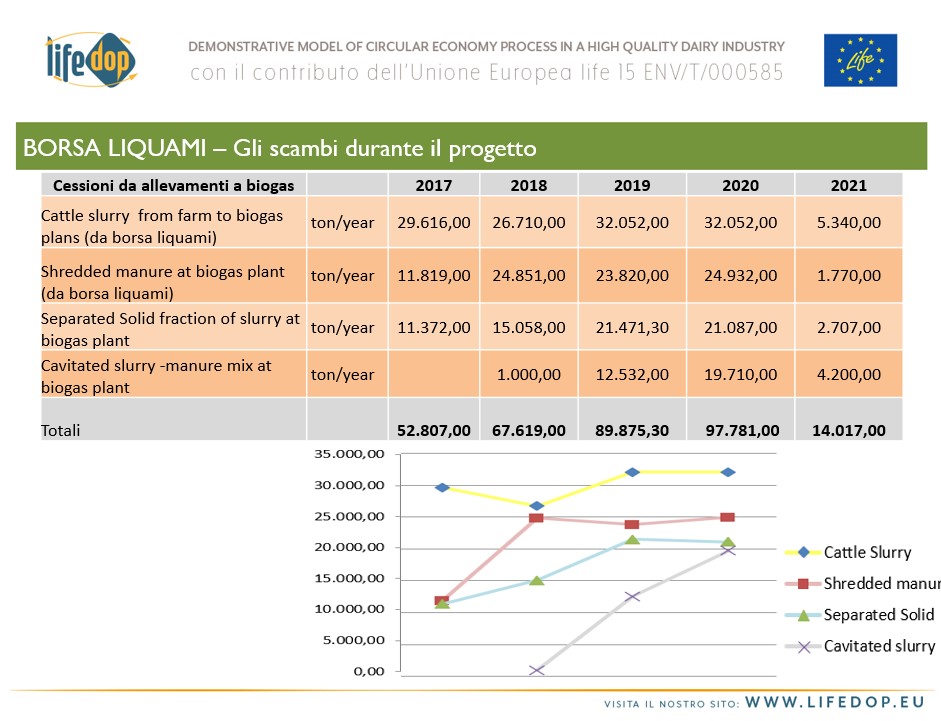

Nei 4 anni di progetto gli allevamenti interessati sono stati circa 70, e si è movimentato il corrispettivo di circa 300.000 tonnellate di reflui nelle diverse forme che li caratterizzano, ovvero: solido separato, letame, cavitato e liquame, quest’ultimo solamente per le strutture più prossime agli impianti a causa dell’elevato costo del trasporto tipico per i materiali liquidi.

A tal proposito, nell’ambito del progetto è stato anche realizzato un “cavitatore idrodinamico”, e cioè un sistema che permette appunto di produrre, a partire dal liquame, il cavitato, ovvero una miscela solido/liquido caratterizzata da una concentrazione di SS mediamente più alta di quella del liquame (tra il 12 e il 14 % di SS), priva di corpi estranei e direttamente inseribile ed utilizzabile dagli impianti.

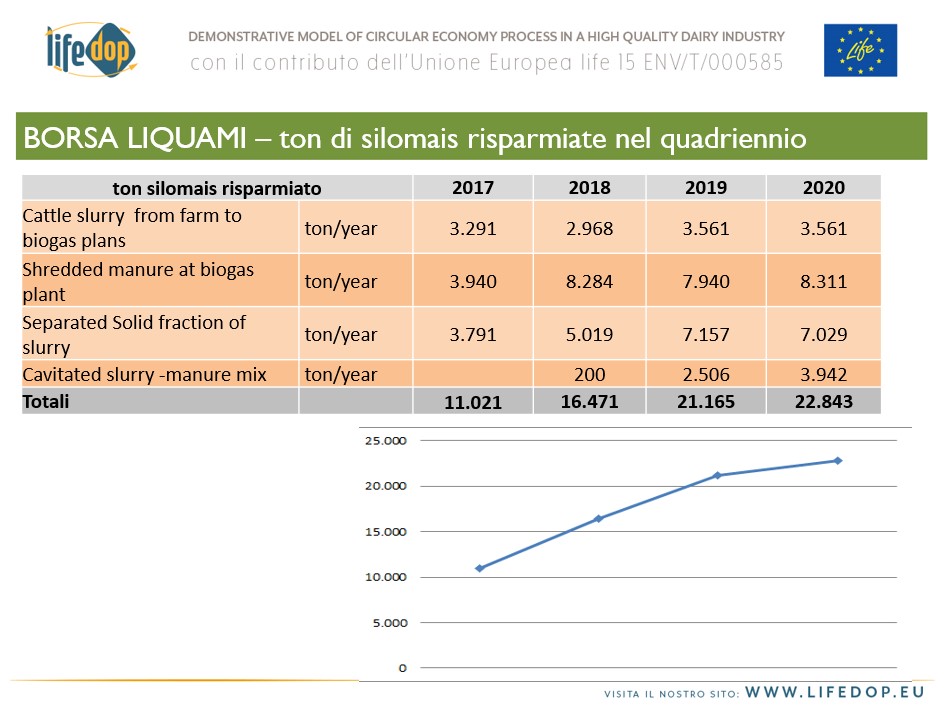

Uno degli obiettivi principali di progetto era quello di arrivare a sostituire in un anno fino a 25.000 tonnellate di mais utilizzando in percentuali differenti i vari reflui, anche in considerazione del rapporto di sostituzione previsto che risulta essere circa 1 a 5 per il liquido e 1 a 3 per il solido.

Nel quadriennio tutto ciò ha portato a risparmiare, evitando che fossero inserite nella filiera del biogas, il corrispettivo di 70.000 tonnellate di silomais, di cui 23.000 solamente nell’ultimo anno, arrivando a raggiungere quasi completamente l’obiettivo di progetto.

Un altro risultato molto importante ottenuto con il sistema di borsa liquami è che molti degli allevamenti che hanno partecipato hanno potuto portare fuori dai confini delle loro aziende il corrispettivo di quasi 300.000 kg di azoto, per l’esattezza 296.000 nel 2020, ultimo anno di progetto, che per la direttiva nitrati si traducono nel corrispettivo di 1750 ettari di superficie agricola in zona vulnerabile che gli allevamenti non hanno dovuto reperire per essere conformi a quanto previsto dalla legge sullo spandimento. Dunque, l’utilizzo da parte della filiera del biogas ha dato la possibilità di creare un vero export dei reflui, risultato di un certo rilievo, a cui si va ad aggiungere che gli impianti di biogas aderenti erano in molti casi dotati di sistemi di trattamento tra cui strippaggio e rimozione dell’azoto per produrre solfato ammonico, il che ha garantito comunque che l’azoto sia stato gestito.

Borsa liquami è stata gestita attraverso un applicativo on line dove potevano registrarsi i partecipanti per far confluire domanda e offerta. Nella realtà, soprattutto da parte degli allevatori, l’utilizzo non è stato molto diffuso e allora, affinchè gli scambi funzionassero, ci si è avvalsi di un soggetto intermediario che caratterizzasse la domanda, le quantità disponibili e le modalità di ritiro, la logistica dei trasportati nonché la modulistica da rendere disponibile e la contrattualistica. In tal modo l’applicativo di borsa liquami si è trasformato in un sistema di tracciabilità degli scambi, una sorta di “block chain” che ha permesso di conservare tutte le informazioni relative al modello implementato. Inoltre, l’applicativo è stato costruito in modo tale da aggiornare in tempo reale quella che era la misurazione della performance ambientale che ci si aspettava a seguito dell’inserimento dei reflui nella filiera della digestione anaerobica, in termini di:

- energia rinnovabile prodotta (KW/h/anno);

- emissioni di metano evitate;

- emissioni di anidride carbonica evitate.

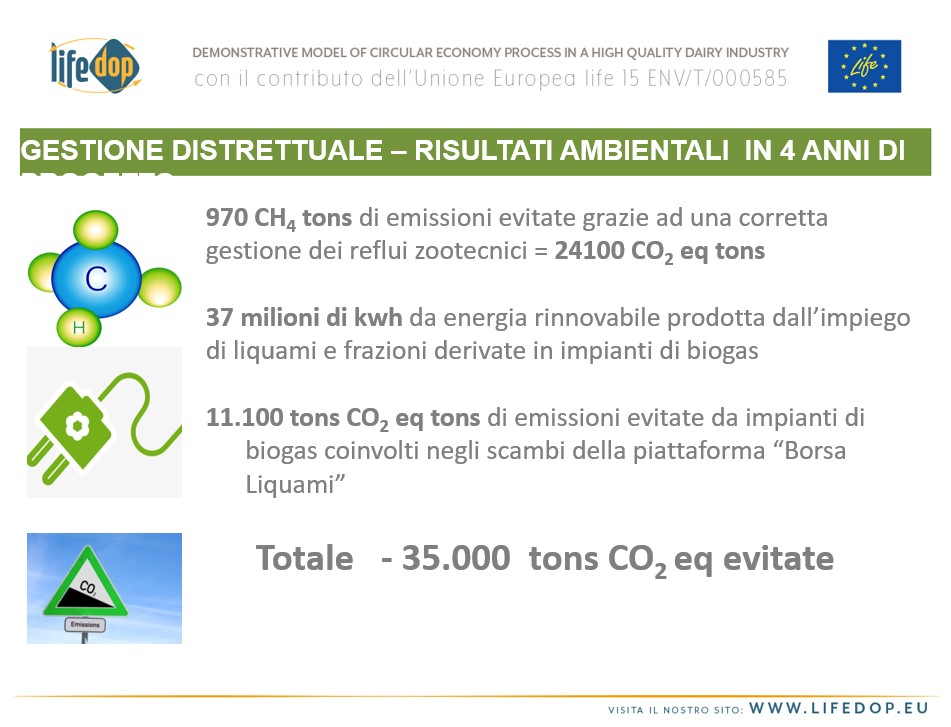

I risultati principali ottenuti nei 4 anni di progetto, hanno mostrato che la gestione della movimentazione fatta ha consentito di:

- produrre un quantitativo di energia elettrica pari a 37 milioni di KW/h;

- evitare emissioni di 970 tonnellate di metano (che è stato invece captato e raccolto per produrre biogas);

- evitare emissioni di CO2 equivalente per un quantitativo pari a 35.000 tonnellate.

Ma non solo, questa gestione cooperativistica del refluo ha generato anche un valore economico all’interno della filiera in quanto ha consentito che:

- agli gli allevatori entrasse una remunerazione per i reflui forniti (che per solido separato o letame si è aggirata circa attorno ai 3,5 euro/ton) e si riducesse il costo da sostenere per il reperimento del terreno su cui dover spandere gli effluenti;

- gli impianti di biogas riducessero il costo dell’unità di energia del 25-30% con la sostituzione del silomais.

Chiaramente, come in tutto, c’è anche un altro lato della medaglia che riguarda la difficoltà legate alla qualità del refluo che deve essere il più possibile privo di impurità e con il minor contenuto di acqua, in possesso di quei requisiti minimi stabiliti dall’impianto di biogas.

Gli importanti risultati fin qui illustrati si sono andati ad affiancare ad altre attività previste nel progetto, quali: l’impiego del digestato ottenuto dal processamento dei reflui e l’efficientamento della produzione di latte. L’introduzione dei reflui nella filiera porta, infatti, all’ottenimento di materiale digestato che risulta essere un fertilizzante di elevato valore e che quindi può essere utilizzato per ridurre o addirittura azzerare le concimazioni chimiche. Dall’altra parte, quanto più siamo efficienti a trasformare gli alimenti in latte, tanto più si riduce l’impronta di carbonio per kg di prodotto ottenuto.

Il progetto Life DOP si è dunque occupato, anche per la borsa liquami, di monitorare gli impianti per vedere gli effetti della sostituzione del silomais con i reflui zootecnici, di misurare quelli che sono gli aspetti emissivi derivati da queste operazioni, e di tradurre queste informazioni in un modello di calcolo LCA che ha consentito di quantificare, rispetto all’unità di riferimento che nel caso specifico è stata il kg di latte da trasformare in formaggio, la riduzione dell’impronta carbonica derivante dall’applicazione di questo modello.

Nello specifico, quello che è emerso è che la parte di gestione del refluo messa in atto attraverso la borsa liquami contribuisce a ridurre di un 10% l’impronta carbonica del kg di latte, e che il range di miglioramento complessivo della filiera ottenibile attuando anche le altre azioni sopra ricordate, arriva a toccare soglie del 15-20%.

Il progetto è terminato nel 2021, ma sicuramente avrà un seguito su più fronti.

Il capofila del progetto, Consorzio Latterie Virgilio, sta pensando ad esempio di applicare a tutti gli operatori della filiera il modello virtuoso individuato e certificarlo con un disciplinare volontario di “produzione ambientalmente sostenibile della filiera”. L’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia sta fornendo a tal proposito un supporto attraverso la consulenza tecnica alle aziende che intendano prendere parte, affinché attuino e sviluppino il modello proposto.

Banca liquami sta funzionando ancora attraverso l’ente intermediario, e i 70 allevatori che hanno partecipato al progetto come fornitori puri stanno valutando l’idea di associarsi per mettere su un impianto di produzione di biometano in cui essi stessi non sono solamente fornitori ma soci e partecipi dell’iniziativa imprenditoriale.

Rispetto all’utilizzo del digestato, si inizierà a valutare il suo impiego anche in altre filiere agricole quali l’orticoltura, il settore biologico e le filiere specializzate che hanno necessità di valorizzare la sostanza organica. Anche il digestato liquido, che rappresentava l’elemento più critico della gestione post trattamento, considerando i prezzi elevatissimi raggiunti dall’azoto in questo periodo, sta suscitando molto interesse ad esempio per le filiere agricole tradizionali come quella cerealicola. Dunque, in presenza di distanze ragionevoli dal punto di vista del costo del trasporto, l’utilizzo di questo materiale si sta rivelando strategico in considerazione del fatto che apporta circa 4-4.5 kg di azoto per tonnellata.

Alla luce dei dati ottenuti nell’ambito di questo progetto il dr. Garimberti ritiene che “oggi abbiamo la consapevolezza, stante la crisi attuale, di aver visto nella giusta direzione, perché in questo momento in cui l’approvvigionamento energetico rappresenta una grave difficoltà, l’aver lavorato sulla valorizzazione, attraverso un approccio di economia circolare, di un materiale che fino a ieri era visto come un problema grosso ci fa davvero pensare che abbiamo investito nella direzione giusta!”

Effettivamente, analizzando le attività ed i risultati non possiamo che concordare e constatare quanto il sistema agro-zootecnico rappresenti in maniera perfettamente calzante un modello di economia circolare; se pensiamo infatti che dalla stalla otteniamo il refluo, che inserito nella filiera del biogas ci fornisce energia e digestato, il quale può essere impiegato per la concimazione dei campi e la produzione di foraggi che saranno somministrati come alimento agli animali presenti in stalla!

Un cerchio che si chiude davvero perfettamente!!!