Glifosato, Soia RR e Bovaer ci insegnano che una comunicazione carente può appannare la reputazione di una tecnologia.

Succede a volte che le grandi multinazionali che operano in agricoltura o nella produzione di alimenti per l’uomo per una sbagliata comunicazione mettano a repentaglio la diffusione di additivi, o nuovi alimenti, potenzialmente interessanti e probabilmente non pericolosi per la salute umana e per l’ambiente.

Può succedere che prima di lanciarli non li descrivano con dovizia di particolari e “umiltà” all’opinione pubblica, oppure che non completino la documentazione necessaria a dimostrare ad essa, senza se e senza ma, che sono effettivamente innocui.

Utilizzare il “detto non detto” e adottare gli equivoci forse una volta, quando internet o non c’era o stava compiendo i primi passi, poteva essere una strategia vincente ma ora, nell’era della comunicazione digitale, questo modo di gestire le cose sembra alquanto azzardato.

Di esempi se ne potrebbero citare tanti, ma prima dobbiamo spendere qualche parola per capire quanto l’umanità si è connessa capillarmente grazie alla diffusione della Rete.

Il World Wide Web nacque nel 1993 ma per una diffusione globale fu necessario aspettare l’anno 2000. Da allora la gente di ogni angolo del mondo ha iniziato a scambiarsi informazioni e opinioni, cosa che subì una forte accelerazione quando pochi anni dopo nacquero i social network, che resero la comunicazione ancora più capillare consentendo a chiunque di esprimere una propria opinione e di aggregarsi con chi la pensa allo stesso modo (come nelle echo chamber).

Per avvicinarsi all’affermazione del titolo di questo articolo può essere utile ricordare l’anomala ma istruttiva comunicazione che accompagnò il lancio del glifosato e della soia RR nell’era pre- internet. Il glifosato è un potente erbicida totale non selettivo che fu immesso sul mercato negli anni ’70 del secolo scorso da Monsanto con il nome commerciale di Roundup. Dopo lo scadere del brevetto nel 2001 il glifosato è in libera vendita in ogni parte del mondo e con varie marche. Anche se il suo utilizzo è tuttora consentito, ombre sulla sua innocuità ancora aleggiano ovunque.

L’allora comunicazione di Monsanto, nell’era pre-internet e prima della diffusione di massa dei social network, rassicurava affermando che il glifosato non era nocivo né per l’ambiente e né per la salute umana, anche se in un report dell’United States Environmental Protection Agency (EPA) EPA 816-F-01- 007 del 2001 veniva incluso in una lista di contaminanti dell’acqua da bere come potenzialmente rischioso per la salute renale e la fertilità (endocrine-disruptors) a dosaggi superiori di 0.7 mg/L, intesi come MCL (Massimo Livello Contaminante).

Monsanto, allora, probabilmente basandosi sul fatto che tutte le notizie venivano diffuse solo tramite l’intermediazione giornalistica su giornali, radio, TV, conferenze e libri, non sentì la necessità di trovare il modo di spiegare bene questo erbicida ad un’opinione pubblica che solo dopo molti anni ne conobbe l’esistenza.

Con la stessa metodica, sempre Monsanto, nel 1995 lanciò sul mercato la soia Roundup Ready, un organismo geneticamente modificato che aveva come claim il fatto di garantire delle produzioni molto elevate e un’alta resistenza alle malattie. Solo dopo molti anni e in piena epoca post- internet l’opinione pubblica si accorse che la soia RR era così performante perché in grado di resistere a dosaggi molto elevati di glifosato, il cui nome commerciale era appunto Roundup.

Nonostante queste criticità mai ben spiegate, sia il Roundup che la Soia RR si diffusero e ancora sono presenti in tutto il mondo, ad eccezione dell’Europa dove la coltivazione, ma non l’utilizzo, di questa soia OGM è tuttora vietata.

In questi ultimi decenni i pareri positivi e negativi si sono fronteggiati fino alla “radicalizzazione” dello scontro tipica delle echo chamber dell’epoca di Internet e dei Social Media.

Oggi un’operazione commerciale di così vasta scala non sarebbe stata possibile senza aver attentamente e “lungamente” rassicurato l’opinione pubblica non solo con le evidenze scientifiche ma anche con una raffinata narrazione e i giusti testimonial.

Monsanto, alla quale non mancavano certo i mezzi per fare adeguati piani di comunicazione e indagini di mercato, si mosse così nella certezza che sia il Roundup che la Soia RR si sarebbero diffusi su tutta la Terra e che qualche sporadico dissenso, più meno argomentato, avrebbe intaccato solo marginalmente questo business colossale.

Di episodi di questo tipo dell’era pre-internet se ne potrebbero citare moltissimi, anche nel settore farmaceutico e agroalimentare. Quante sostanze chimiche e cibi allora propagandati come sani e sicuri oggi sono stati o vietati o sono oggetto di raccomandazioni nutrizionali restrittive? La globalizzazione e la rapidissima diffusione di Internet e dei Social ha dato la possibilità alla gente di aggiornarsi quasi in tempo reale.

Le news che corrono in rete sono senza alcun tipo di filtro e sono solo intermediate dagli algoritmi dei social e dei motori di ricerca. In questo nuovo contesto tutte le news, false o vere che siano, viaggiano sullo stesso piano.

Un altro aspetto che caratterizza l’era dei Social e di Internet è che l’opinione degli esperti, ossia degli specialisti di chiara fama in una determinata materia, ha perso negli ultimi anni il ruolo prezioso di contribuire al diritto alla verità e ad essere informati.

Sempre più spesso si incontrano persone che, grazie alla assidua frequentazione delle Rete, esprimono giudizi su ogni aspetto dello scibile umano e considerano gli scienziati e i professionisti specializzati in qualche ambito della conoscenza di fatto inutili.

Un caso di questi giorni, a dimostrazione di ciò che sto affermando, è la vicenda del Bovaer, un additivo chimico della DSM-Firmenich, che, se inserito nella dieta dei ruminanti, è in grado di ridurre le emissioni di metano enterico fino al 30%.

Negazionismo climatico permettendo, ogni attività gestita o non gestita dall’uomo contribuisce più o meno a produrre gas climalteranti i cui effetti nefasti sono sotto gli occhi di tutti. Ci sono settori industriali, civili e agricoli che, chi più chi meno, stanno facendo la loro parte per decarbonizzare le attività.

Sappiamo dai dati ISPRA che in Italia l’allevamento dei ruminanti contribuisce per circa il 5.3% delle emissioni totali di gas serra da cause antropiche. C’è oggi a disposizione degli allevamenti la possibilità di ridurre le emissioni enteriche agendo con additivi, diete e selezione genetica. C’è la concreta possibilità, con un’attenta gestione dei liquami e con additivi di comprovata efficacia, di ridurre le emissioni di gas serra e ammoniaca dalle stalle e dai depositi di stoccaggio delle deiezioni.

Tra queste soluzioni s’è affacciata in Europa l’opportunità offerta dal Bovaer. Non è questa la sede per disquisire sulla sua efficacia e sulla sua assoluta sicurezza per l’ambiente e per la salute dell’uomo e degli animali, anche se ci sono molte evidenze scientifiche che hanno dato la possibilità ad EFSA e alla FDA di esprimere un parere positivo.

Quello che mi ha spinto a scrivere questo articolo è la profonda differenza mostrata dall’opinione pubblica tra l’era pre e post-internet e social media nei confronti delle novità.

Nell’articolo originale di Ruminantia dal titolo “Una bufera mediatica investe l’additivo Bovaer® nel Regno Unito” del 4 dicembre 2024, Sara Fantini ha ricostruito cosa è successo, o meglio come si sono accese le polveri, dopo l’uscita della notizia dell’avvio da parte di Arla di un test con il Bovaer in 30 suoi allevamenti.

Il 26 novembre 2024 Arla Foods, che è una cooperativa lattiero-casearia danese tra le più grandi del mondo, ha rilasciato un comunicato stampa dove annunciava un progetto di sperimentazione di Bovaer ® nel Regno Unito negli allevamenti conferitori della cooperativa, in partnership con i colossi della vendita al dettaglio Morrisons, Tesco e Aldi.

Questa notizia ha avuto una diffusione virale e ha scatenato un’ondata di protesta globale!

Nonostante il 3 dicembre 2024 Arla Foods avesse diffuso una nota di chiarimento sul Bovaer e il giorno successivo la BBC avesse diffuso un articolato approfondimento dal titolo “Why misinformation about a cow feed additive prompted people to throw milk away”, la polemica non si è assolutamente fermata, al punto di consigliare ad Arla Food una rapida retromarcia.

Se questo fosse successo negli anni prima dell’avvento di Internet e dei Social sicuramente l’opinione pubblica non si sarebbe così indignata perché avrebbe conosciuto il fatto lentamente e tramite un’intermediazione giornalistica.

Qual è la morale che si può ricavare da tutto ciò?

Le grandi multinazionali hanno disponibilità economiche molto ingenti che un tempo forse servivano anche a rassicurare i politici, i giornalisti e comunque gli opinion leader. In questi tempi moderni i rapporti con l’opinione pubblica sono diventati molto complessi. Non basta avere ottenuto il consenso di buona parte della comunità scientifica, di organi consultivi come la FDA e l’EFSA e dei Ministri competenti, ed essere una multinazionale blasonata per far accettare alla gente novità potenzialmente interessanti per la collettività.

Pensavamo che le tante lezioni del passato, alcune di queste raccontate con dovizia di particolari nel libro di Stefano Liberti “I signori del cibo”, avessero insegnato come si deve approcciare l’opinione pubblica. Molte delle soluzioni offerte dalle multinazionali possono dare benefici all’umanità, a patto che siano realmente prive di effetti collaterali, siano di comprovata efficacia e siano spiegate con i dovuti modi ad un’umanità ormai connessa tramite internet e che sostanzialmente sta progressivamente delegittimando sia il ruolo della scienza che degli esperti.

Ci rendiamo perfettamente conto che la ricerca costa e che le grandi multinazionali devono rendere conto del loro operato agli investitori, ma la fretta e il sottovalutare il ruolo dell’opinione pubblica può mandare in fumo il frutto di anni di ricerca solo per non avere studiato nel dettaglio le nuove frontiere della comunicazione e le sue nuove regole.

Ieri il Consiglio UE ha adottato formalmente il regolamento che posticipa di un anno l’applicazione del regolamento sulla deforestazione.

Il rinvio consentirà ai paesi terzi, agli Stati membri, agli operatori e ai commercianti di prepararsi pienamente in termini di adempimento dei loro obblighi di dovuta diligenza, al fine di garantire che determinate materie prime e determinati prodotti venduti nell’UE o esportati dall’UE siano a deforestazione zero. Sono compresi i prodotti fabbricati a partire da bovini, legno, cacao, soia, olio di palma, caffè, gomma e alcuni dei loro prodotti derivati.

Il regolamento sulla deforestazione è in vigore dal 29 giugno 2023 e la sua applicazione era prevista a decorrere dal 30 dicembre 2024. A seguito di questa modifica, le sue disposizioni inizieranno ad applicarsi dal 30 dicembre 2025.

L’adozione formale di ieri costituisce la fase finale della procedura legislativa ordinaria. Il regolamento sarà adesso formalmente firmato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE affinché possa entrare in vigore entro la fine dell’anno.

Per maggiori dettagli leggi anche “Legge sulla deforestazione: Parlamento e Consiglio UE concordano sulla proroga“.

Via libera definitivo al pacchetto di misure per assistere gli Stati membri colpiti da calamità naturali

Sempre nella giornata di ieri, il Consiglio ha adottato due regolamenti volti ad aiutare gli Stati membri colpiti da calamità naturali. Le misure sono una risposta diretta alle devastanti inondazioni e incendi boschivi che hanno devastato l’Europa centrale, orientale e meridionale questo autunno.

Il regolamento sul sostegno di emergenza regionale per la ricostruzione (RESTORE) garantirà che i fondi della politica di coesione dell’UE possano essere mobilitati in modo rapido e flessibile per assistere gli Stati membri colpiti negli sforzi di ripresa e ricostruzione post-catastrofe.

Le modifiche al regolamento che disciplina il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) garantiranno agli Stati membri maggiore flessibilità nel fornire sostegno di emergenza e liquidità mirata ad agricoltori, silvicoltori e aziende correlate colpite da calamità naturali.

Entrambi i regolamenti sono stati adottati dal Consiglio mediante procedura scritta, un passo che segna la fase finale del processo legislativo. Il regolamento RESTORE entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, mentre le modifiche al regolamento che disciplina il FEASR entreranno in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Una volta che i regolamenti saranno entrati in vigore, gli Stati membri interessati potranno rimobilizzare i finanziamenti per far fronte ai recenti disastri, in base alle loro specifiche esigenze. Saranno quindi tenuti a presentare emendamenti al programma alla Commissione per la revisione e l’adozione.

Per maggiori dettagli leggi anche “Catastrofi naturali: il Parlamento europeo approva l’utilizzo di fondi UE per finanziare la ricostruzione“.

Abstract

La ricerca sulla zoppia nei piccoli ruminanti, causata dal Dichelobacter nodosus, ha portato allo sviluppo di vaccini e alla loro applicazione per il controllo, il trattamento e l’eradicazione della malattia negli ovini.

I vaccini contro la zoppia si sono evoluti nel corso dei decenni per contenere antigeni fimbriali ricombinanti monovalenti a cellule intere, ricombinanti multivalenti e infine antigeni fimbriali ricombinanti mono o bivalenti.

Inizialmente i vaccini a cellule intere realizzati contro i pochi sierogruppi noti di D. nodosus si sono rivelati inefficaci nel controllo della malattia sul campo, il che è stato attribuito alla presenza di altri sierogruppi non identificati e anche all’uso di adiuvanti inefficienti.

Le fimbrie o pili, che sono la base della variazione antigenica, sono risultate essere i principali antigeni protettivi e anche curativi, ma non sono crossprotettivi tra i diversi sierogruppi. I vaccini multivalenti che incorporano tutti i sierogruppi noti si sono dimostrati di efficacia limitata a causa del fenomeno della competizione antigenica.

Recenti studi in Nepal, Bhutan e Australia hanno dimostrato che la vaccinazione specifica per l’epidemia, che prevede il targeting di sierogruppi identificati con vaccini fimbriali ricombinanti mono o bivalenti, può essere molto efficace negli ovini e nei caprini.

Quando in un gregge sono presenti più sierogruppi, la competizione antigenica può essere superata prendendo di mira in sequenza i sierogruppi con diversi vaccini bivalenti ogni 3 mesi.

Un antigene comune che conferirebbe l’immunità a tutti i sierogruppi sarebbe l’immunogeno ideale, ma gli studi iniziali non hanno avuto successo in questo settore. Fino a quando non saranno disponibili antigeni universali, i vaccini fimbriali mono o bivalenti specifici per il gregge saranno probabilmente lo strumento più efficace per il controllo e l’eradicazione della zoppia negli ovini e nei caprini.

La ricerca futura sui vaccini contro la zoppia dovrebbe concentrarsi sul miglioramento della durata della profilassi incorporando immunomodulatori o adiuvanti nuovi ed emergenti con veicoli di somministrazione modificati, scoprendo un antigene comune e comprendendo i meccanismi dell’immunità acquisita.

INDICE

- Introduzione

- Identificazione della diversità negli antigeni di D. nodosus

- Le fimbrie sono gli immunogeni chiave

- Epitopi protettivi e potenziale per i vaccini peptidici

- Primi vaccini contro la zoppia

- I primi vaccini commerciali contro la zoppia

- Vaccini multivalenti contro la zoppia a cellule intere

- Sviluppo di vaccini ricombinanti

- Vaccini fimbriali ricombinanti commerciali multivalenti

- Competizione antigenica nei vaccini multivalenti contro la zoppia

- Adiuvanti utilizzati nei vaccini contro la zoppia: sicurezza ed efficacia

- Massimizzare la risposta umorale ai vaccini

- Identificare la protezione misurando gli anticorpi

- Meccanismi di immunità agli antigeni di D. nodosus

- Effetto del trattamento del vaccino

- Valutazione della vaccinazione contro la zoppia specifica per l’epidemia in Nepal e Bhutan

- Prove di vaccinazione fimbriale specifiche per focolaio in Australia

- Vaccini contro la proteasi

- Utilizzando la resistenza genetica

- Identificazione di antigeni aggiuntivi

- Conclusione

Introduzione

La zoppia è una malattia complessa causata dall’interazione dell’agente eziologico essenziale Dichelobacter nodosus e dei batteri simpatrici, nel complesso ambiente dei tessuti epidermici dello zoccolo e del sistema immunitario dell’ospite. D. nodosus non è in grado di invadere i piedi sani da solo. L’infezione da D. nodosus è preceduta e accompagnata da macerazione e colonizzazione della cute interdigitale da parte di Fusobacterium necrophorum.

I ceppi di D. nodosus differiscono per virulenza e capacità di causare malattie. Le interazioni tra l’ospite, l’ambiente e l’agente patogeno determinano la gravità della malattia che si esprime come uno spettro di entità cliniche che vanno da benigne, in cui le lesioni sono dermatiti interdigitali autolimitanti, ad altamente virulente in cui si verifica un grave sottoscorrimento dello zoccolo.

Tre forme cliniche di zoppia sono state accettate a scopo descrittivo e sono: virulenta, intermedia e benigna. Questi termini sono usati anche per descrivere i ceppi di D. nodosus in base al loro potenziale di causare le rispettive forme cliniche in animali esposti e suscettibili.

D. nodosus è un parassita obbligato, vive solo nelle zampe malate degli animali e sopravvive solo da 7 a 14 giorni nelle feci, nel suolo o nei pascoli.

La trasmissione della zoppia avviene solo in ambienti caldi e umidi. La zoppia virulenta può rimanere endemica negli allevamenti infetti per mesi o anni ed è una malattia economicamente significativa degli ovini nella maggior parte dei paesi. Il costo annuo stimato della zoppia virulenta nel 2005-2006 per l’Australia è stato di 18,4 milioni di dollari e per la Gran Bretagna di 24 milioni di sterline.

Convenzionalmente, la diagnosi e la differenziazione delle forme di zoppia si ottiene mediante l’esame clinico degli animali affetti e la caratterizzazione in vitro dei ceppi di D. nodosus isolati da tali animali. Sulla coltura anaerobica in vitro su terreni di agar per zoccoli le colonie di D. nodosus mostrano alcune caratteristiche morfologiche tipiche, che consentono loro di differenziarsi dalle altre colonie batteriche.

D. nodosus sono grandi bastoncelli Gram negativi non sporanti che misurano da 0,6 a 0,8 um di larghezza e da 3 a 10 um di lunghezza. Sono dritti o leggermente curvi e hanno un caratteristico pomello come un allargamento alle estremità. Hanno sottili appendici filamentose non flagellari sulla superficie cellulare note come pili o fimbrie.

Sulla base dell’antigenicità fimbriale, ci sono 10 sierogruppi principali (A-I e M) di D. nodosus nell’ambiente australiano e all’interno di questi sierogruppi è stata osservata un’ulteriore eterogeneità sotto forma di sierotipi. Il sistema australiano di classificazione di D. nodosus si basa su un test di agglutinazione su vetrino con antisieri non assorbiti e PCR. Metodi alternativi di tipizzazione sono stati utilizzati in Gran Bretagna e negli Stati Uniti d’America utilizzando antisieri assorbiti.

Idealmente, il controllo e la gestione della zoppia dovrebbero essere principalmente mirati a livello di gregge/azienda agricola o regionale. L’acconciatura degli zoccoli troppo cresciuti, l’esposizione di lesioni insufficienti e l’immersione dei piedi in soluzioni antisettiche come formalina, solfato di zinco o solfato di zinco con detergenti anionici sono i metodi comunemente usati per il trattamento e il controllo.

Gli antibiotici ad ampio spettro possono anche essere utilizzati efficacemente nel trattamento e nel controllo dei casi di zoppia, ma i limiti sono i costi per trattamenti ripetuti a livello di gregge.

Per il controllo e l’eradicazione della malattia, il trattamento selettivo e lo smaltimento degli animali colpiti possono essere efficacemente utilizzati durante il periodo di non trasmissione. I programmi di eradicazione hanno maggiori probabilità di successo se la prevalenza dell’infezione all’inizio è del 5% o meno.

L’eradicazione dipende da una diagnosi accurata, dalla riduzione della prevalenza se inizialmente elevata, dall’eliminazione dell’infezione (attraverso una combinazione di strategie di trattamento e di controllo) e quindi dalla sorveglianza per valutare il successo delle strategie in atto.

Oltre ai metodi di controllo ed eradicazione sopra menzionati, gli ovini e i caprini possono essere immunizzati e trattati per la zoppia utilizzando un vaccino contenente antigeni cellulari interi o antigene fimbriale, nativo o ricombinante.

L’immunità è sierogruppo-specifica e sono stati riportati più sierogruppi da singoli allevamenti provenienti da diverse parti del mondo. In Australia sono stati identificati fino a sette sierogruppi da un singolo gregge.

La vaccinazione non dipende dalle condizioni ambientali e può essere applicata indipendentemente dalla stagione e dallo stato di malattia degli animali. Al contrario, il pediluvio è più efficace nei periodi di non trasmissione e il trattamento antibiotico sistemico deve essere accompagnato dal posizionamento delle pecore su un substrato asciutto per 24 ore. Entrambe le misure offrono solo un sollievo temporaneo.

Idealmente, i vaccini dovrebbero contenere antigeni che rappresentano tutti i sierogruppi, ma i vaccini multivalenti commerciali contenenti nove sierogruppi (A-I), proteggono gli ovini solo per un massimo di 10 settimane. Al contrario, una protezione di almeno 16 settimane o più, è stata fornita da specifici vaccini monovalenti o bivalenti.

Si ritiene che la ridotta produzione di anticorpi contro singoli componenti di un vaccino multivalente sia dovuta al fenomeno della competizione antigenica. Tuttavia, il vaccino multivaccinale contro la zoppia disponibile in commercio viene utilizzato in alcuni paesi come misura di controllo.

Al contrario, la vaccinazione con specifici vaccini fimbriali mono o bivalenti combinati con trattamenti ausiliari è stata testata per trattare, controllare ed eradicare la zoppia in Nepal, Bhutan e Australia e si è dimostrata molto efficace. In questa recensione di descrive in dettaglio la storia dei vaccini e delle vaccinazioni contro la zoppia, i limiti di questi e le prospettive per il futuro.

Identificazione della diversità negli antigeni di D. nodosus

Gli antigeni di D. nodosus erano originariamente divisi in tre categorie: gli antigeni di superficie, gli antigeni extracellulari e gli antigeni somatici. Gli antigeni di superficie identificati erano fimbrie e altre strutture superficiali come strato aggiuntivo e materiale polare di fusione.

Le proteasi e altri antigeni extracellulari sono stati identificati come antigeni extracellulari, e il lipopolisaccaride e le proteine della membrana esterna sono state identificate come antigeni somatici. Egerton, sulla base della stabilità al calore, ha identificato gli antigeni di superficie come K (calore labile) e O (stabile al calore). L’antigene K è stato successivamente identificato come fimbrie.

Le fimbrie sono gli immunogeni chiave

Le fimbrie sono proiezioni filamentose concentrate alle estremità della cellula batterica, lunghe circa 5,0 um e larghe 4,5-6,0 nm. L’antigene K-agglutinante è stato associato alle fimbrie e si ritiene che siano coinvolti nella motilità delle contrazioni, nella secrezione di proteasi, nella virulenza, nell’attaccamento alle cellule epiteliali e nella competenza naturale.

Le fimbrie sono determinanti antigenici e sono i principali antigeni protettivi. I vaccini a base di fimbrie purificati si sono rivelati efficaci quanto i vaccini a cellule intere. Young et al. hanno esaminato la reattività e la specificità di un totale di 17 anticorpi monoclonali sollevati contro la proteina fimbriale da tre ceppi di D. nodosus e hanno identificato almeno quattro epitopi che erano gli epitopi agglutinanti e che conferivano la specificità del sierogruppo. Le fimbrie sono prodotte da un sistema di secrezione batterica di tipo IV simile a Pseudomonas, Neisseria e Moraxella.

Epitopi protettivi e potenziale per i vaccini peptidici

Le fimbrie di D. nodosus sono composte da subunità polipeptidiche ripetute da 16 a 18 kDa note come pilina. Gli epitopi sono presenti lungo la lunghezza della proteina che risiede sulle subunità polipeptidiche. La vaccinazione con fimbrie denaturate (monomeri di pilina) non riesce a produrre una risposta o una protezione all’agglutinazione, ma produce alti livelli di anticorpi anti-fimbriali rilevati dall’ELISA, suggerendo che l’epitopo protettivo è strettamente legato all’epitopo agglutinante ed entrambi sono dipendenti dalla conformazione.

Dall’esame degli epitopi fimbriali delle cellule T e delle cellule B è stato dimostrato che le cellule T stimolanti tendono ad essere condivise tra i vari sierogruppi di D. nodosus, ma gli epitopi protettivi e agglutinanti delle cellule B sono specifici per ciascun sierogruppo.

Le risposte anticorpali ai vaccini ottenuti da una serie di peptidi sintetici, da soli o coniugati a una proteina trasportatrice, sono state scarse, misurate mediante agglutinazione o ELISA. Come è stato dimostrato in Neisseria gonorrhoeae, l’ansa disolfica di D nodosus fimbrie deve rimanere intatta per mantenere la specificità del sierogruppo e l’immunogenicità, indicando che gli antigeni fimbriali nei vaccini devono contenere l’ansa disolfuro.

Primi vaccini contro la zoppia

I primi vaccini contro la zoppia ovina sono stati prodotti per la ricerca nel 1969 e consistevano in un’emulsione di antigene monovalente di D. nodosus a cellule intere in un adiuvante a olio.

Questi vaccini erano protettivi contro la sfida omologa e avevano anche effetti terapeutici. È stato preparato un vaccino bivalente con i due sierogruppi inizialmente identificati e sono state condotte prove sul campo.

I risultati delle prove sul campo con questo vaccino sono stati molto variabili, anche se gli ovini vaccinati avevano generalmente lesioni meno gravi rispetto ai controlli. Nel 1974 si riconobbe che esistevano molti ceppi antigenicamente distinguibili di D. nodosus e che i vaccini a cellule intere non erano protettivi contro i sierogruppi eterologhi.

I primi vaccini commerciali contro la zoppia

Un vaccino monovalente è stato brevettato dal CSIRO nel 1971 e nel 1972 erano disponibili in commercio tre vaccini. Sono state condotte prove sul campo con questi vaccini, ma l’efficacia è risultata scarsa (protezione parziale per sole 8-10 settimane); esse sono state quindi ritirate dal mercato nel 1976 (Tabella 1).

La scarsa efficacia di questi vaccini iniziali potrebbe essere attribuita alla presenza di altri sierogruppi che non erano stati identificati in precedenza, colture di vaccini che potevano avere cellule scarsamente pilate e all’uso di adiuvante allume che si è successivamente rivelato meno potente degli adiuvanti oleosi (vedi anche Sezione 11).

Tabella 1 – Riassunto dei risultati di prove randomizzate controllate sul campo e in recinto dei vaccini contro il footrot (marciume del piede).

Vaccini multivalenti contro la zoppia a cellule intere

I primi vaccini sperimentali multivalenti contro la zoppia ovina contenevano cellule intere di cinque sierogruppi principali che rappresentavano la maggior parte delle infezioni sul campo in Australia. Questi vaccini erano protettivi contro le infezioni omologhe, ma non era garantita protezione contro i sierogruppi non contenuti nei vaccini.

Un vaccino commerciale multivalente contenente otto sierogruppi allora riconosciuti (Footvax: ICI Tasman) è stato testato da Hindmarsh et al. e ha dimostrato una protezione significativa e anche un effetto terapeutico (Tabella 1).

Quando un ulteriore sierogruppo (I) è stato identificato, i vaccini contenenti nove sierogruppi (A-I) in adiuvanti petroliferi sono stati rilasciati commercialmente. In condizioni di grave difficoltà, questi vaccini polivalenti hanno protetto solo parzialmente gli ovini e solo per un breve periodo (cfr. sezione 10).

Sviluppo di vaccini ricombinanti

D. nodosus è un batterio anaerobio esigente e l’espressione fimbriale è molto variabile nelle colture liquide. Al fine di superare i problemi di produzione di massa di fimbrie per la preparazione di vaccini, i geni che codificano la subunità fimbriale di D. nodosus sono stati clonati nel batterio fimbriato di tipo 1 Escherichia coli e successivamente nel fimbriato di tipo 4 Pseudomonas aeruginosa.

Poiché non vi è omologia tra le subunità strutturali di E. coli e le fimbrie di tipo 4, l’espressione dei geni clonati fimbriali di tipo 4 in E. coli è risultata essere intracellulare e le subunità non sono state assemblate in fimbrie mature per l’espressione extracellulare.

La ricombinante P. aeruginosa, che ha un sistema di secrezione omologo di tipo 4, ha prodotto fimbrie identiche a quelle prodotte da D. nodosus. L’efficacia protettiva e curativa dei vaccini fimbriali ricombinanti ingegnerizzati in P. aeruginosa era simile a quella dei vaccini fimbriali nativi a cellule intere o nativi di D. nodosus (Tabella 1).

Vaccini fimbriali ricombinanti commerciali multivalenti

Il vaccino fimbriale ricombinante multivalente (Footvax, Schering Plough Animal Health Limited, in Italia si chiama Pedivax) contenente 10 sierogruppi (A, B1, B2, C-I) in adiuvante olio è stato rilasciato commercialmente nel 1986 ed è stato testato e valutato in Australia e in altri paesi.

In condizioni di grave sfida, i vaccini polivalenti hanno protetto solo parzialmente gli ovini per meno di 10 settimane (Tabella 1) (vedi Sezione 10). Tuttavia, questo vaccino viene utilizzato in molti paesi come misura di controllo e rimane l’unico vaccino disponibile in commercio.

Competizione antigenica nei vaccini multivalenti contro la zoppia

Swartzkoff et al. hanno confrontato i titoli anticorpali agglutinanti per vaccini multivalenti e monovalenti. Rispetto a un vaccino monovalente, i titoli di ciascun sierogruppo erano in media del 25-30% con un vaccino multivalente. Questa diminuzione del titolo di anticorpi agglutinanti è stata successivamente direttamente associata a una diminuzione lineare della protezione (Fig. 1).

Figura 1 – Un esempio dei risultati di una prova di competizione antigenica (adattato da Raadsma et al.). Le frecce indicano la dose primaria e di richiamo del vaccino.

Il fenomeno della competizione antigenica e la successiva ricerca sul meccanismo con cui si verifica sono stati importanti nel tentativo di aumentare la durata e il livello di protezione offerti dai vaccini polivalenti. L’aumento del grado e della durata della protezione aumenta l'”impatto del vaccino”, che a sua volta influenza il potenziale di un programma di vaccinazione per prevenire le epidemie e/o eliminare l’infezione endemica.

Alcuni autori hanno suggerito che la competizione antigenica è dovuta all’inadeguato legame di antigeni specifici da parte delle molecole MHC II sulle cellule presentanti l’antigene, mentre altri hanno indicato che è più probabile che sia correlata al numero di cellule T helper disponibili. Per entrambi i meccanismi, è stata suggerita un’appropriata modifica della risposta immunitaria dell’ospite come requisito per superare il fenomeno.

Ciò è stato ottenuto in parte utilizzando dosi di vaccino multivalente suddivise e somministrate in più siti di iniezione, in cui vengono stimolati più linfonodi, ciascuno con un numero ridotto di antigeni. Tuttavia, i titoli complessivi per i vaccini frazionati erano inferiori a quelli dei vaccini monovalenti.

Si pensa che ciò sia dovuto alla presenza di una famiglia di antigeni immunologicamente correlati che “occupano” il sistema immunitario piuttosto che all’interferenza di proteine estranee. Tuttavia, l’effettivo meccanismo della competizione antigenica non è ancora del tutto compreso. Determinare in che modo le variazioni dei titoli anticorpali si relazionano alla protezione a seguito di una sfida sul campo è un argomento di ulteriori studi ed è considerato una priorità di ricerca.

Adiuvanti utilizzati nei vaccini contro la zoppia: sicurezza ed efficacia

I primi vaccini commerciali utilizzavano adiuvanti di idrossido di alluminio e questa era una delle cause della scarsa efficacia. A seguito di prove con diversi adiuvanti, la combinazione ottimale è risultata essere costituita da batteri fimbriati a cellule intere adsorbiti in allume ed emulsionati con olio.

In altri studi, gli adiuvanti che inducevano titoli anticorpali agglutinanti più elevati e minori reazioni tissutali erano l’adiuvante incompleto di Freund, gli n-esadecani e l’olio di Marcol.

In uno studio comparativo sulle lesioni del sito di iniezione, è stato riscontrato che il vaccino a base di olio produce lesioni significativamente più grandi rispetto al vaccino acquoso precipitato con allume. In un altro studio comparativo di Walduck e Opdebeeck, gli adiuvanti dell’emulsione di olio e il Quil A sono risultati più efficaci nello stimolare alti livelli di anticorpi contro il pili ricombinante ed erano meno irritanti di altri utilizzati nello studio.

In un altro studio comparativo adiuvante, la migliore risposta immunitaria è stata ottenuta dall’uso dell’adiuvante incompleto di Freund e dell’idrossido di alluminio. Altri studi hanno scoperto che gli adiuvanti a base di acqua in olio sono i più efficaci per i vaccini contro la zoppia.

Massimizzare la risposta umorale ai vaccini

I tentativi di aumentare il titolo di anticorpi agglutinanti in risposta al vaccino multivalente utilizzando impianti biodegradabili e il priming con un peptide sintetico che rappresenta un determinante delle cellule T non hanno avuto successo.

È stato dimostrato che la melatonina aumenta la presentazione dell’antigene e, quindi, la risposta umorale nei topi, e Regodón et al. hanno scoperto che la melatonina in presenza di idrossido di alluminio migliora la risposta umorale negli ovini dopo la vaccinazione con ceppi A1 e C di D. nodosus, ma sono necessari studi che coinvolgono vaccini multivalenti in combinazione con melatonina per determinare il suo effetto sulla competizione antigenica.

Hall et al. hanno dimostrato che le pecore affette da zoppia hanno concentrazioni di selenio nel sangue intero più basse rispetto alle pecore non affette e l’integrazione di selenio in combinazione con misure di controllo ha aiutato il potenziale curativo. È stato dimostrato che un aumento del selenio nel sangue intero è associato a migliori risposte immunitarie nelle pecore affette da zoppia.

Identificare la protezione misurando gli anticorpi

Una misura definita di protezione consentirebbe confronti tra gli studi e ridurrebbe la necessità di sfide sperimentali per le pecore con D. nodosus.

Le misurazioni dell’immunità includono i livelli di anticorpi O, anticorpi K, anticorpi emoagglutinanti indiretti e anticorpi anti-proteasi nel tempo, oltre alla risposta clinica alla sfida sperimentale.

È noto che il livello sierico di anticorpi K-agglutinanti stimolato dal vaccino è associato alla protezione contro la zoppia clinica. Uno studio di Egerton et al. ha dimostrato che i titoli anticorpali K-agglutinanti superiori a 3000 erano protettivi contro la sfida omologa con il sierogruppo A. Tuttavia, soglie diverse di titoli anticorpali protettivi sono state riportate in diversi esperimenti.

Raadsma et al. hanno trovato difficile definire i valori degli anticorpi agglutinanti K che sono protettivi perché questo varia a seconda del tipo di ceppo, del livello di sfida e delle condizioni ambientali.

Una delle principali sfide della ricerca è determinare la natura della relazione tra anticorpi K-agglutinanti e protezione, anche se sembra improbabile che ci sia una soglia anticorpale costante al di sopra della quale la protezione è certa per tutte le condizioni. Tuttavia, titoli anticorpali superiori a 3000 e una risposta clinica possono essere presi come guida approssimativa per gli studi di efficacia del vaccino.

Meccanismi di immunità agli antigeni di D. nodosus

Si è capito molto poco sul meccanismo immunitario dell’ospite durante le infezioni da D. nodosus. O’Meara et al. hanno riscontrato variazioni nei titoli di agglutinazione in diversi sierogruppi e la relazione tra la protezione dalla zoppia e il titolo anticorpale non era costante.

Le correlazioni fenotipiche tra la produzione di anticorpi e la protezione nei diversi sierogruppi variavano da 0,15 a 0,74. Hanno suggerito che la vaccinazione contro la zoppia dovrebbe mirare ai titoli anticorpali più alti e alla necessità di mantenere questi titoli per lunghi periodi per prevenire nuove o reinfezioni.

Questi autori hanno anche dimostrato che la variazione della resistenza alla zoppia tra gli animali era dovuta a una risposta più forte delle cellule T e alla capacità di produrre più anticorpi agglutinanti negli animali più resistenti.

Whittington et al. hanno studiato le risposte a un vaccino multivalente in agnelli di pari età di peso corporeo variabile e nutrizione diversa e hanno scoperto che c’era un effetto molto limitato delle differenze nelle condizioni corporee e nella dieta sulla risposta immunitaria al vaccino utilizzato. Pertanto, le risposte vaccinali sono state fisiologicamente dominanti e il vaccino può essere efficace anche nelle pecore con un basso livello di nutrizione.

Effetto del trattamento del vaccino

Oltre alla profilassi, i vaccini contro la zoppia possono essere utilizzati con successo per il trattamento di pecore già colpite da zoppia, con risposte che vanno dalla riduzione della zoppia e un aumento del peso corporeo alla completa risoluzione delle lesioni.

Alti livelli di agglutinine anti-fimbriali (K) che si sviluppano negli ovini vaccinati sono responsabili dell’efficacia sia profilattica che terapeutica. Sebbene i vaccini contenenti un singolo sierotipo generino una risposta immunitaria più elevata rispetto a una combinazione di sierotipi multipli, il 55-100% degli ovini con lesioni mostra un miglioramento clinico a seguito di due vaccinazioni multivalenti a distanza di 6-24 settimane.

Valutazione della vaccinazione contro la zoppia specifica per l’epidemia in Nepal e Bhutan

La vaccinazione specifica contro la zoppia è stata testata per la prima volta in Nepal in uno studio con 40 greggi di pecore e capre che avevano una storia di 25 anni di zoppia virulenta.

Il vaccino fimbriale ricombinante specifico è stato prodotto contro i due sierogruppi virulenti di D. nodosus prevalenti in questi allevamenti, che sono stati vaccinati annualmente per quattro anni. La sorveglianza intensiva della malattia è continuata per altri tre anni.

La zoppia virulenta non è stata riscontrata dopo il primo anno di vaccinazione e successivamente è stato utilizzato un test sierologico anamnestico per confermare l’assenza di infezione, indicando la completa eradicazione della malattia da questi allevamenti. La vaccinazione specifica è stata testata anche in un gregge di pecore in Bhutan con una storia di otto anni di zoppia virulenta.

È stato trovato un solo sierogruppo di D. nodosus, quindi è stato prodotto un vaccino monovalente a cellule intere contro D. nodosus e l’intero gregge è stato vaccinato per due anni. La sorveglianza della malattia è continuata per altri due anni.

Non sono stati segnalati casi di zoppia dopo il primo anno di vaccinazione, il che indica la completa eradicazione della malattia da questo gregge (tabella 2). Per ragioni etiche non ci sono stati controlli non vaccinati in questi studi o in studi successivi.

Tabella 2 – Riassunto dei risultati di studi osservazionali specifici per focolai sul vaccino contro il footrot (marciume del piede).

Prove di vaccinazione fimbriale specifiche per focolaio in Australia

Le prove pilota sono state condotte in due greggi di pecore australiane, una con zoppia virulenta causata da un singolo sierogruppo (F) e l’altra con una forma intermedia della malattia anch’essa causata da un singolo sierogruppo (C).

L’uso di vaccini monovalenti a cellule intere specifici per l’intero gregge per una sola stagione e l’abbattimento dei pochi non responder è stato un approccio efficace nell’eradicazione della malattia da entrambi gli allevamenti.

In presenza di più sierogruppi e per evitare la competizione antigenica, sono necessari cicli sequenziali di vaccinazioni bivalenti. L’intervallo tra le vaccinazioni dovrebbe idealmente essere breve, in modo che tutti i ceppi presenti possano essere trattati il prima possibile.

In origine si utilizzava un intervallo di un anno tra le vaccinazioni (dati non pubblicati). Dhungyel et al. hanno riportato i risultati di uno studio di vaccinazione sequenziale che ha testato diversi intervalli di tempo tra le vaccinazioni bivalenti specifiche per sierogruppo. Sulla base dei risultati dello studio, sono stati testati intervalli di intervaccinazione di 3-6 mesi che hanno avuto successo in Australia.

Dhungyel et al. hanno valutato l’uso di vaccini sequenziali monovalenti o bivalenti per controllare/eradicare la zoppia virulenta in 12 allevamenti commerciali in aree ad alta prevalenza di zoppia nel sud-est dell’Australia. Quando in un gregge erano presenti solo uno o due sierogruppi, la risposta clinica a un ciclo di vaccinazione è stata drammatica.

La zoppia è stata eradicata da quattro dei cinque allevamenti sperimentali che avevano tre o meno sierogruppi all’inizio della sperimentazione.

In presenza di più di tre sierogruppi, per il controllo della malattia sono stati necessari diversi cicli di vaccinazione sequenziale con diversi vaccini bivalenti. Questi risultati forniscono una chiara evidenza del controllo e dell’eradicazione della zoppia virulenta mediante vaccinazione specifica per epidemia in Australia (Tabella 2).

Vaccini contro la proteasi

Le proteasi extracellulari di D. nodosus hanno dimostrato per la prima volta di essere protettive incrociate da Stewart et al.. La proteasi di base ricombinante è stata utilizzata con successo come vaccino per proteggere le pecore da una sfida lieve.

In un successivo studio di vaccinazione è stata indotta una risposta immunitaria IgG, ma gli ovini non sono stati protetti quando sono stati provocati artificialmente. È probabile che questo fallimento sia dovuto sia ai livelli sierici più bassi di anticorpi suscitati, sia a un livello di sfida più elevato rispetto allo studio di Stewart et al..

È stato proposto da Moore et al. che l’ingegnerizzazione di ceppi ricombinanti in grado di produrre maggiori quantità di antigene proteasico basico potrebbe fornire protezione, ma non sono stati riportati studi successivi.

Utilizzando la resistenza genetica

La variazione di razza nella resistenza a D. nodosus è stata impiegata con successo nelle pecore Broomfield Corriedale in Nuova Zelanda, con conseguente riduzione della prevalenza della malattia (<10%) rispetto a un gregge Corriedale standard (80%) negli stessi ambienti ad alta difficoltà.

È stato suggerito che ciò possa essere dovuto a variazioni nel fenotipo dello zoccolo o a variazioni in una gamma specifica di tipi di aplotipi MHC II che è necessaria per generare una risposta immunitaria sufficiente contro D. nodosus. L’utilizzo di razze diverse può anche ridurre la prevalenza del gregge, poiché le razze britanniche sono più resistenti all’espressione della malattia rispetto ai Merinos e rispondono anche più favorevolmente alla terapia superiore, parenterale e immunologica.

La stima degli effetti dell’allevamento selettivo sulla resistenza e sulla prevalenza della malattia può essere studiata con un modello genetico. L’alternativa è quella di tenere conto sia dei fattori genetici che di quelli epidemiologici proposti in un modello di Nieuwhof et al. che stima che la selezione per la resistenza alla zoppia sarà più efficace nel ridurre la prevalenza, di quanto prevedano i modelli puramente genetici.

In alternativa, potrebbe essere possibile selezionare per pecore che hanno polimorfismi all’interno del complesso maggiore di istocompatibilità ovina. Le sfide per massimizzare la resistenza genetica includono l’ottenimento di punteggi coerenti per la malattia tra le popolazioni, la selezione simultanea di altri caratteri e la capacità di correlare la genetica alla resistenza nonostante l’influenza delle variazioni ambientali e patogene nell’espressione della malattia.

Identificazione di antigeni aggiuntivi

Il sequenziamento del genoma di D. nodosus consente nuovi approcci alla comprensione della zoppia ovina utilizzando approcci ad alto rendimento come la profilazione trascrizionale globale e la “vaccinologia inversa” per aiutare a identificare potenziali antigeni.

Queste tecniche hanno portato all’identificazione di otto proteine che reagiscono con i sieri immunitari. Sebbene questi non dimostrino un ruolo nell’immunità protettiva contro la zoppia, possono avere un potenziale nello sviluppo di un efficace vaccino protettivo incrociato.

Conclusione

I vaccini contro la zoppia sono stati sviluppati e valutati nel corso di quattro decenni, ma l’antigene fimbriale, che è anche il determinante della variazione del sierogruppo, rimane l’antigene principale e più efficace per il trattamento immunologico e la prevenzione della zoppia negli ovini e nei caprini.

La composizione del vaccino si è evoluta dai batterins a cellule intere nell’allume tramite fimbriale ricombinante multivalente, ai vaccini fimbriali ricombinanti mono o bivalenti specifici per focolai in adiuvanti oleosi.

A meno che non vengano trovati antigeni universali per coprire tutti i sierogruppi, è probabile che i vaccini fimbriali mono o bivalenti specifici per l’epidemia rimangano l’opzione migliore per coloro che mirano a controllare e sradicare l’zoppia negli ovini.

È fondamentale essere in grado di determinare il grado e la durata dell’immunità e dell’immunità di gregge offerti dalla gamma di tipi di vaccini e protocolli sviluppati, in quanto ciò determina il potenziale dei vaccini di aiutare nell’eradicazione. Questo è stato precedentemente evidenziato come una priorità di ricerca.

La zoppia virulenta che può essere eradicata attraverso la vaccinazione come strategia primaria conferma che possono essere soddisfatti criteri rigorosi per l’immunità di gregge.

La ricerca futura sui vaccini contro la zoppia dovrebbe essere focalizzata sul miglioramento della durata della profilassi incorporando immunomodulatori o adiuvanti nuovi ed emergenti con veicoli di somministrazione modificati, scoprendo un antigene comune e comprendendo i meccanismi dell’immunità acquisita.

Fonte: “Footrot vaccines and vaccination”, Om Dhungyela, James Hunterb, Richard Whittington. Vaccine 32 (2014) 3139–3146. http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2014.04.006

SOP SRL Società Benefit ha ottenuto la certificazione B Corporation, un riconoscimento internazionale che conferma il suo impegno verso un’agricoltura e una zootecnia sostenibili, rispettose delle persone, degli animali e del pianeta. Questo traguardo, frutto di una visione sistemica e di un lavoro costante, rappresenta un passo decisivo per il futuro del settore agroalimentare.

Una certificazione per l’intera filiera

Essere una B Corp significa assumersi la responsabilità di promuovere un sistema produttivo più equo e sostenibile. Per allevatori, trasformatori, associazioni di categoria e istituzioni, questa certificazione è una garanzia: SOP si impegna a sviluppare soluzioni che valorizzano il benessere animale, preservano la salute del suolo e promuovono la resilienza climatica.

Le parole di Marco Poggianella, CEO di SOP SRL

“Entrare nella community B Corp, accanto ad altre eccellenze, dimostra che ciò in cui abbiamo sempre creduto non è solo possibile, ma essenziale per il futuro collettivo”, commenta Marco Poggianella, CEO di SOP.

“In un mondo in cui l’agricoltura intensiva è spesso considerata incompatibile con la sostenibilità, dimostriamo ogni giorno che un’alternativa è possibile. È possibile nutrire il mondo rispettando il pianeta e creando valore in modo inclusivo, equo e rigenerativo.

Riducendo le emissioni, migliorando la resilienza agroalimentare e favorendo l’adattamento ai cambiamenti climatici, lavoriamo per creare sinergie lungo tutta la filiera e promuoviamo pratiche che coinvolgono produttori, consumatori e comunità.”

Un percorso condiviso per un futuro sostenibile

SOP SRL Società Benefit si propone come alleato strategico nella filiera agroalimentare, agricola e zootecnica. La certificazione B Corp è un invito a ripensare i modelli di sviluppo, rendendoli più inclusivi e resilienti, attraverso:

- La riduzione dell’impatto ambientale e la tutela della biodiversità con buone pratiche di allevamento.

- L’integrazione di innovazione e sostenibilità per rafforzare la competitività delle aziende agricole.

- Il dialogo con istituzioni e associazioni di categoria per promuovere politiche lungimiranti.

Un impegno collettivo

Il riconoscimento B Corporation appartiene a tutti coloro che condividono l’urgenza di un cambiamento concreto. SOP propone ad allevatori, trasformatori, associazioni e istituzioni una solida collaborazione per costruire insieme un sistema agroalimentare possibile.

SOP Save Our Planet:

Nutriamo le Radici.

Coltiviamo l’Innovazione.

Custodiamo il Futuro.

Link alla pagina sul sito web SOP: www.sopfarm.com/it_b-corp

Link alla pagina pubblica B Corp: www.bcorporation.net/en-us/find-a-b-corp/company/sop-srl-societ-benefit/

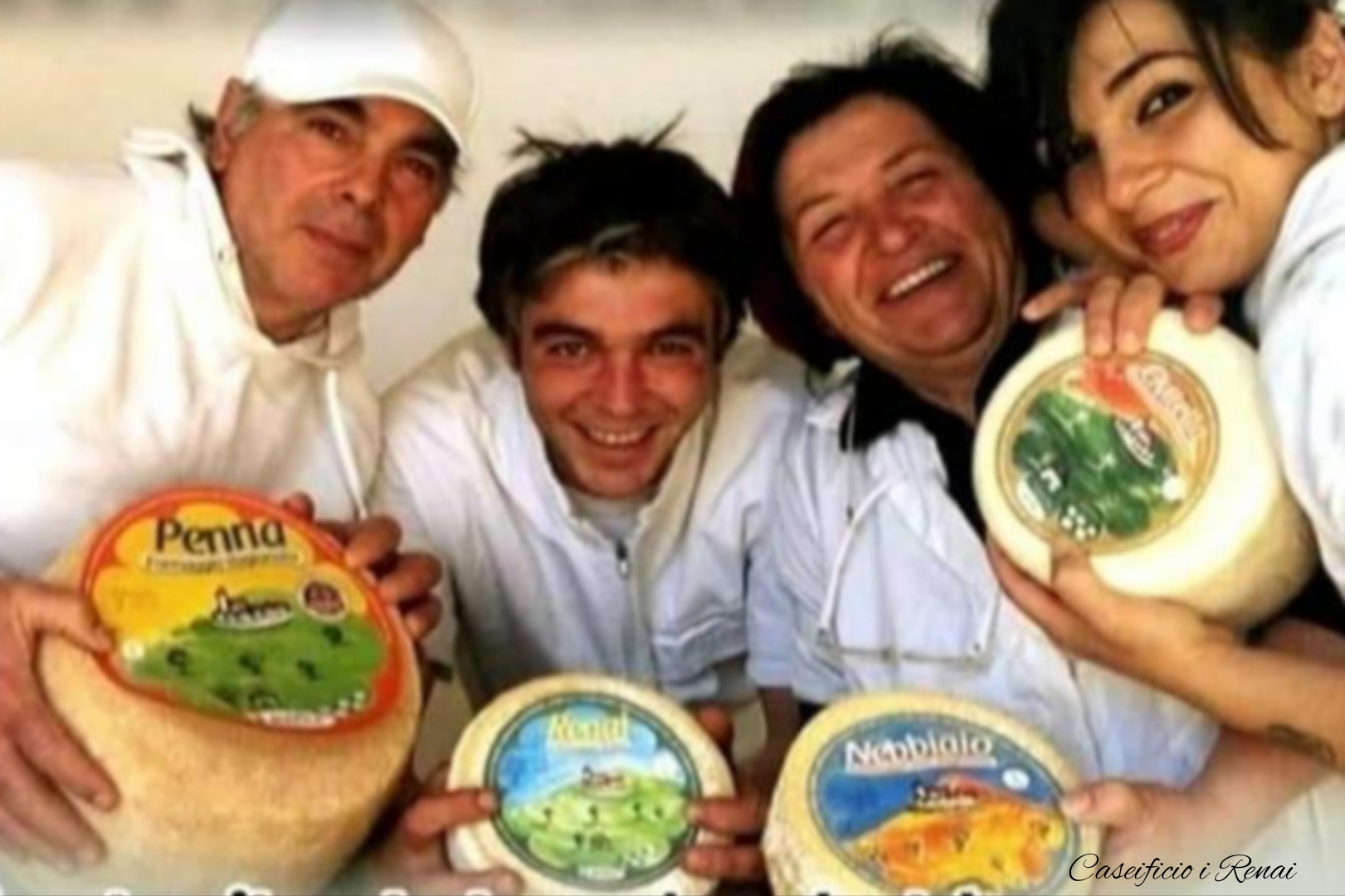

Dalla tradizione sarda e toscana nascono i formaggi pluripremiati del caseificio “I Renai”.

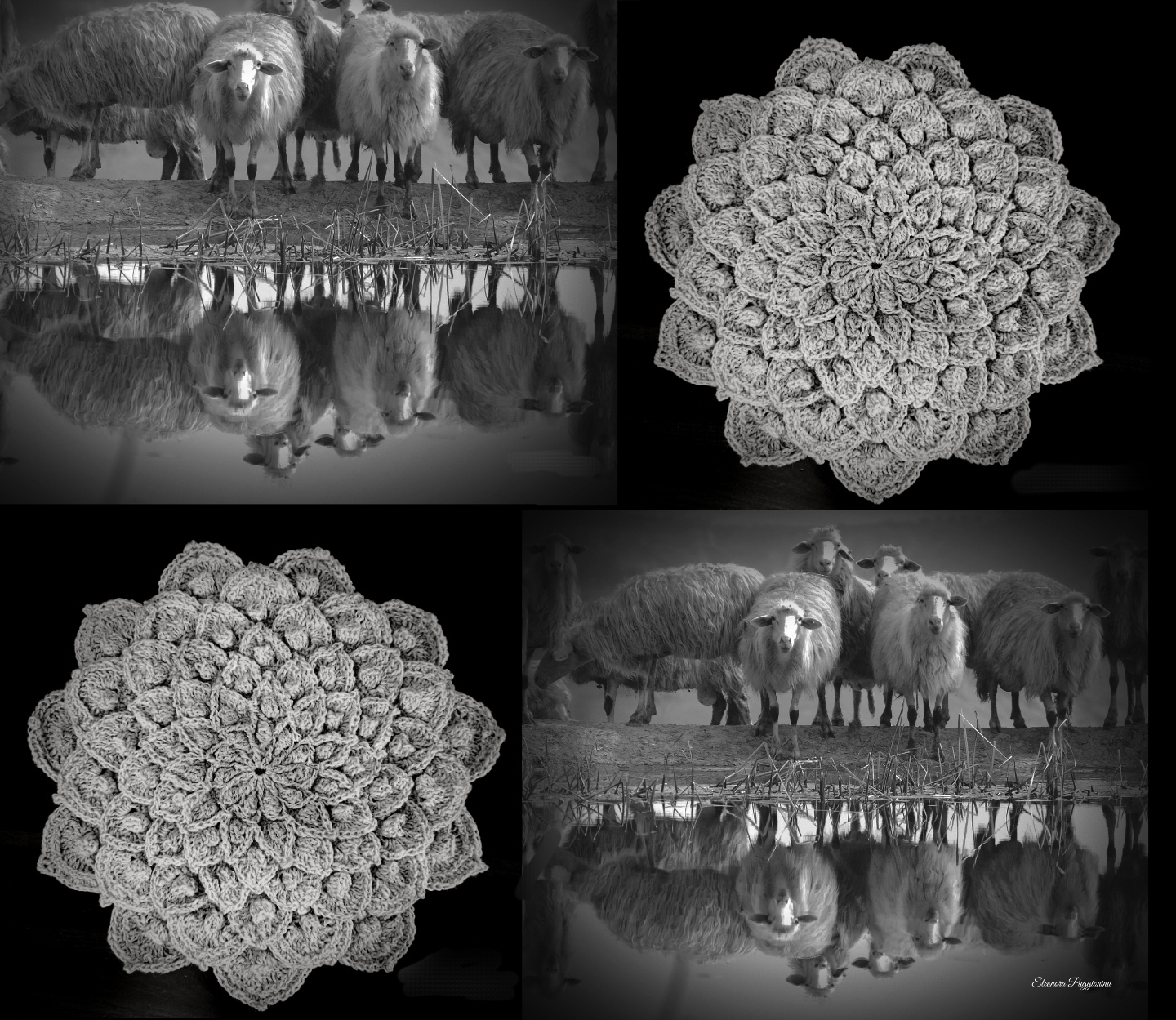

Il mese scorso ha visto la nostra redazione alle prese con il primo contest fotografico di Ruminantia “Stalle in mostra – Racconta il tuo allevamento in uno scatto” (leggi QUI), durante il quale siamo stati letteralmente sommersi da una tale quantità di fotografie e lettere di accompagnamento così toccanti ed entusiasmanti che abbiamo deciso di non perdere certe testimonianze preziose!

Così, come prima, abbiamo scelto una piccola realtà incastonata nell’Italia centrale, più precisamente a Castell’Azzara, in provincia di Grosseto, ad 815 metri sul livello del mare. È qui che si trova il caseificio artigianale “I Renai” della famiglia Puggioninu, dove abbiamo incontrato Eleonora, che insieme al papà Bernardino, alla mamma Serena e al fratello Luca, porta avanti un’attività che, più che una semplice impresa, è un vero e proprio progetto di vita, come traspare dalle parole con cui lei stessa ha accompagnato gli scatti a noi inviati:

“L’amore per questo lavoro diventa uno stile di vita e trovarsi a ritrarre la quotidianità e gli istanti è una ricchezza impagabile, la natura nella sua semplicità ci offre tutto ciò di cui abbiamo bisogno basta solo osservarla!”

Ma facciamo un passo indietro…

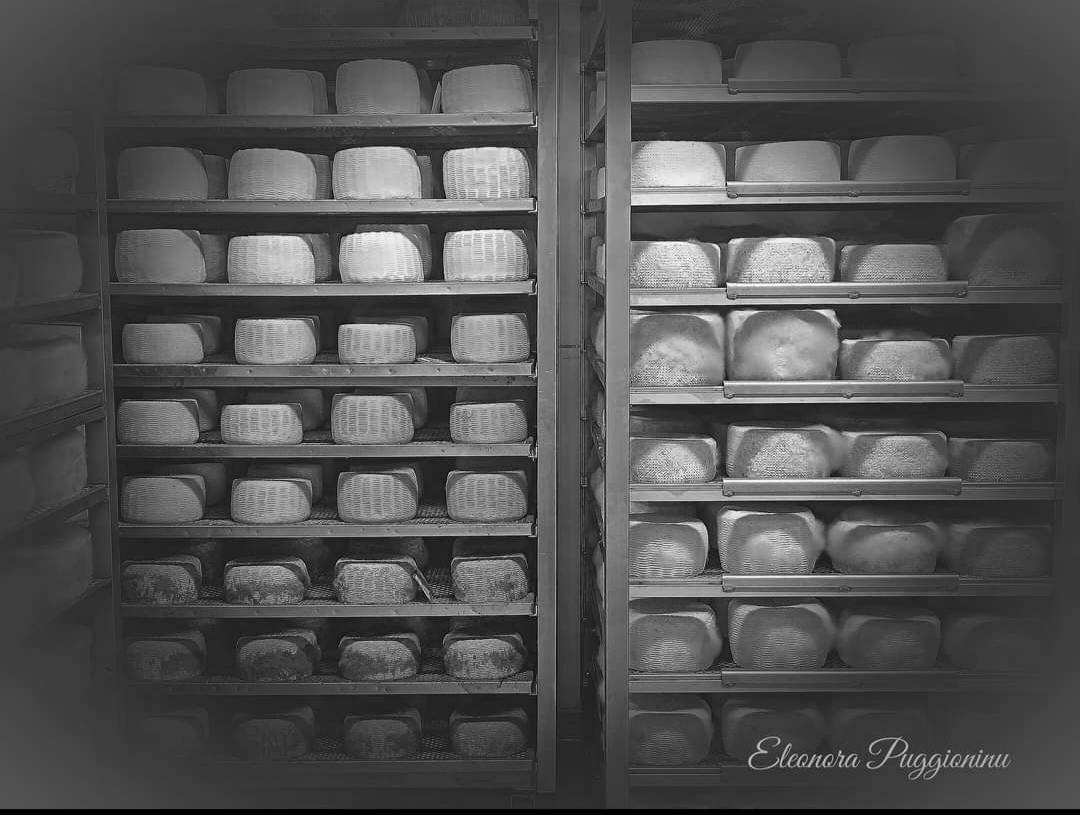

Il caseificio “I Renai” trasforma il latte prodotto dalle 600 pecore sarde di proprietà allevate in due poderi, uno limitrofo all’unità di trasformazione di circa 70 ettari e l’altro, situato a Radicofani, in provincia di Siena, di circa 120 ettari. In questa zona nonno Giuseppe, il papà di Bernardino, si è trasferito negli anni ’60 del novecento da Orune (NU) con tutta la famiglia, caricando in nave il suo amato gregge per raggiungere le terre toscane. Un destino comune a molti abitanti della Sardegna, dato che in quegli anni la pastorizia era molto diffusa ed il territorio insulare non garantiva spazio a sufficienza per tutti.

Bernardino al tempo aveva circa 6 anni, e una volta cresciuto ha incontrato Serena, anche lei figlia di pastori, ma nativa del luogo, più esattamente della provincia di Grosseto, Castell’Azzara appunto. Da questo incontro tra due delle più radicate culture pastorali, quella sarda e quella toscana, ha preso vita la realtà di cui proviamo a darvi un piccolo assaggio con questo articolo!

Il 2005, l’anno della “trasformazione”

Tra pochi giorni saranno esattamente vent’anni che la famiglia Poggiuninu ha avviato una vera e propria “trasformazione”, sia in senso figurato che letterale, decidendo infatti, nel 2005, di aprire un laboratorio artigianale dove produrre formaggi secondo gli antichi saperi tramandati. Il caseificio prende il nome dal luogo in cui si trova, un vecchio granaio poco distante dal podere di Castell’Azzara. La decisione è giunta quando Luca è rientrato da Cortona, al termine degli studi presso l’istituto agrario, ed Eleonora, diplomata al liceo artistico di Grosseto e già impiegata come parrucchiera, ha voluto cambiare strada.

«Nella mia vita ho sempre avuto molto chiara una cosa – mi dice – e cioè che avrei voluto avere un bambino e lo avrei voluto seguire attentamente nella crescita. La possibilità di lavorare nell’azienda di famiglia mi avrebbe permesso di realizzare questo desiderio, e da qui la decisione e pochi anni dopo è arrivato Giuseppe, che oggi ha 12 anni!»

La crescita

Per capire meglio come siano riusciti a percorrere così tanta strada in questi vent’anni, chiedo ad Eleonora quale sia stata la strategia utilizzata, e lei mi racconta come il lavoro di squadra sia stato il motore di tutto.

«Luca è sicuramente la colonna portante della produzione primaria, in quanto si occupa, aiutato dal babbo, degli animali e del produrre foraggi per la loro alimentazione. Nel suo lavoro è supportato anche da alcuni aiutanti essenziali per la protezione del gregge, dei cani adeguatamente addestrati abbiamo acquistato in Abruzzo. Un tempo, infatti, nella zona di Radicofani c’erano tantissimi allevamenti e decisamente meno predatori. Adesso il territorio si è spopolato e loro hanno preso il sopravvento, i recinti spesso non bastano, ed i colleghi abruzzesi sono molto bravi avendo all’attivo anni di convivenza con queste specie nella zona del Parco. Certo la situazione non è affatto semplice da gestire, ma i cani da guardiania sono un aiuto di cui non si può davvero più fare a meno.

Della trasformazione, invece, ci occupiamo io e mamma Serena, con il supporto decisivo anche qui di babbo Bernardino, cercando di tramandare tutto ciò che ciascuno di noi ha appreso guardando le lavorazioni dei nostri nonni. Ricordo ancora le parole della mia nonna materna che mentre salava il formaggio mi diceva “non provare a farlo, tu guardami bene!” ed io l’ho guardata per tanti anni!!!».

Si commuove Eleonora ricordando certi momenti, poi riprende il racconto dicendo che nel suo modo di trasformare c’è un pò della tecnica paterna e un pò di quella materna, in quanto la tradizione sarda vuole che sia l’uomo a caseificare, mentre quella toscana lascia il compito alle donne; dunque, in lei si riuniscono gli insegnamenti di entrambi i genitori.

«Abbiamo iniziato a far conoscere il nostro prodotto con la vendita porta a porta e partecipando ai mercati tutti i venerdì, poi abbiamo contattato i borsettifici della zona, e siamo approdati ai negozi al dettaglio per giungere all’eCommerce e ai canali social. I nostri prodotti portano i nomi dei pascoli dove portiamo i nostri animali, e sono scelti collegando le altimetrie alla stagionatura, ad esempio: il Nebbiaio dal monte Nebbiaio è un semi stagionato, poi si passa al Penna dal monte Penna che è ancor più stagionato e si arriva al Civitella stagionato a latte crudo, che è quello un pò più di nicchia che richiama il monte Civitella, il più alto e difficile da raggiungere» .

Ma in tutto ciò, la tua arte non ti manca?

«A dire la verità no, ma perché nel caseificio io ho integrato la mia arte: ho disegnato tutte le mie etichette, faccio delle shopper di cotone con raffigurati i miei lavori, e dipingo quadri che espongo e vendo con i miei formaggi. C’è stato un evento che mi ha dato un’ulteriore spinta in tal senso, ed è stato la protesta dei pastori a cui io stessa ho preso parte sversando il latte sulla via Cassia il 10 febbraio del 2019. Ecco, da lì è diventata ancora più forte la mia voglia di proteggere e di comunicare al mondo la cultura su cui si fonda il nostro lavoro. Questa esperienza ha fatto crescere me, e un pò tutti noi del comparto; personalmente mi ha spinto a fare una scelta un pò particolare, cioè quella di iniziare a dipingere con il latte di pecora, per far arrivare ancor di più il messaggio di quanto sia duro ed importante il lavoro dei pastori, anche a ceti sociali diversi che difficilmente frequentano le aziende agricole. È per questo che ogni volta che partecipiamo a concorsi ed eventi io porto con me i miei quadri!

Con lo stesso obiettivo ho iniziato a proporre delle attività nelle scuole, perché i ragazzi, ormai concentrati solo sui cellulari, tornino ad attivare i cinque sensi attraverso la pittura con il latte, che è profumato, grasso e di consistenza e colore molto differente dall’acqua. Anche quando vengono i clienti più piccoli in caseificio cerco di portare avanti questa sorta di “missione”, facendo sperimentare con mano i prodotti che la natura ci offre. Mostro loro la lana, ho trovato una ragazza che la pulisce e la fila, e un’altra che la tinge con delle radici; quindi, si passa dalla lavorazione delle materie prime all’arte con un percorso a tutto tondo.

Purtroppo, non abbiamo modo di implementare anche il lavoro delle scuole, da cui ricevo diverse richieste, ma appena posso mi dedico ad attività come l’illustrazione di libri per bambini o alla fotografia, i miei soggetti preferiti sono le persone di casa intente nella nostra quotidianità.

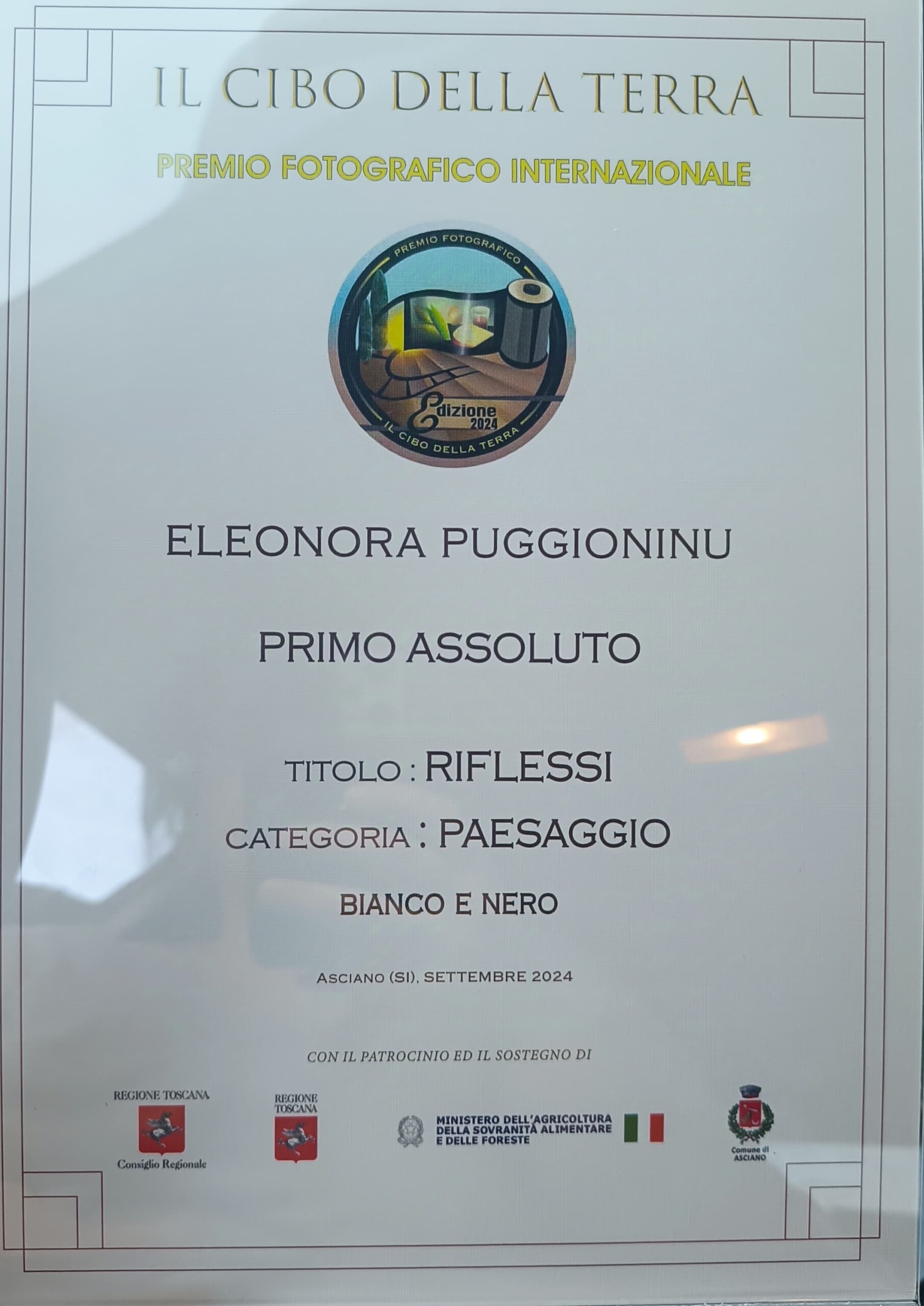

Ho vinto anche due premi internazionali quest’anno; insomma, l’arte non l’ho mai abbandonata, è un modo per me di sentirmi libera!»

A distanza di 20 anni sei soddisfatta della tua scelta?

«Devo dire che in questi anni le soddisfazioni non sono mancate, abbiamo partecipato a tanti concorsi di tra cui:

- Premio Pienza 2014 (1 classificato Penna, 2 Civitella);

- Crudi in Italia 2017 (1 classificato Civitella);

- Premio Sapori Senesi 2018 (3 classificato Penna);

- Crudi in Italia 2019 (1premio Civitella);

- Concorso internazionale formaggi di fattoria 2020 (1 premio Penna);

- Italian Cheese Awards 2022 (Nomination per la categoria fresco: Nebbiaio);

- Assocasearia pandino 2023 (3 classificato Penna)

e anche diverse trasmissioni televisive tra cui: la vita in diretta, il palio d’ Italia, i soliti ignoti, Tele Maremma, Tv9 Geo e Geo!

Nel prossimo futuro ho un nuovo obiettivo, a cui tengo moltissimo, quello di tutelare “La Fiorita” una produzione tipica dei pastori in transumanza realizzata con il pane raffermo, in quanto trasportato per giorni nel “tascapane”, spezzato rigorosamente con le mani e guarnito con il primo fiore della ricotta. Una sorta di zuppa creata sull’istante, che voglio trovare il modo di far proteggere. Sono in contatto con la Regione Toscana per trovare le dichiarazioni di zona necessarie e almeno tre caseifici che la producono, il tutto affinché non vada persa!».

Potrei continuare a scrivere ancora moltissimo viste tutte le cose che mi ha raccontato Eleonora, ma dovendo concludere invito chiunque voglia approfondire la conoscenza di questa splendida realtà a visitarla di persona o tramite il sito internet ed i canali social (Facebook ed Instagram)!

L’azienda Puggioninu è l’esempio vivente di come l’allevamento, condotto con determinate modalità, possa essere realmente custode di territori, prodotti, cultura e tradizioni senza le quali la nostra Terra non sarebbe tanto meravigliosa!

Il Parlamento europeo ha ufficialmente istituito l'”Intergruppo sulla zootecnia sostenibile” con il supporto di numerosi eurodeputati di diversi paesi e dei principali gruppi politici.

L’iniziativa testimonia la volontà di investire tempo per esplorare modi per rendere i sistemi di allevamento più sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, garantendo al contempo la sicurezza alimentare, il benessere degli animali e comunità rurali vivaci.

L’Intergruppo avrà un ruolo centrale nel colmare il divario tra quanto discusso dai decisori politici e le reali esigenze degli agricoltori, e permetterà di esaminare soluzioni pratiche per promuovere la sostenibilità nell’allevamento in tutta l’UE.

“La realtà che vedo ogni giorno sul campo non corrisponde a ciò che si sente spesso discutere nelle istituzioni pubbliche, che sono spesso molto incentrate sulle città, come il Parlamento europeo – ha dichiarato l’eurodeputato Benoit Cassart, un forte sostenitore dell’istituzione dell’Intergruppo. – Questo intergruppo può contribuire a colmare il divario tra la realtà e i nostri decisori politici. L’allevamento di bestiame è una risorsa considerevole per l’autonomia alimentare dell’Europa e molto di più; rivitalizzare questo settore essenziale attraverso politiche ben informate è quindi di urgente importanza“.

“L’intergruppo è stato creato per rispondere alla necessità di un approccio olistico all’allevamento sostenibile, integrando aspetti ambientali, economici e di benessere animale – ha affermato Alexander Bernhuber, uno dei principali promotori della creazione dell’Intergruppo. – Il settore deve affrontare sfide significative, tra cui il cambiamento climatico e la domanda dei consumatori di cibo prodotto in modo sostenibile. Questo intergruppo può contribuire a promuovere politiche che bilancino queste esigenze supportando al contempo gli agricoltori“.

“Con questo intergruppo – ha spiegato Maria Grapini, eurodeputata e appassionata sostenitrice dell’iniziativa – puntiamo a facilitare il dialogo tra il Parlamento europeo, l’industria, le organizzazioni per il benessere degli animali e le autorità competenti, per garantire una regolamentazione equilibrata ed efficace a sostegno della competitività del settore e della protezione ambientale per un settore zootecnico più sostenibile, efficiente e responsabile“.

La European Livestock Voice, coalizione di associazioni operanti nel settore zootecnico, ha accolto con grande favore la creazione di questo gruppo e si è detta disposta a svolgere un ruolo attivo nel suo programma nei prossimi anni. “Con il supporto del mondo accademico e degli scienziati, nonché degli esperti della società civile, non vediamo l’ora di confrontarci con i decisori sulle varie complessità dell’allevamento e sulla rapida evoluzione della scienza delle produzioni animali“.