La mastite nell’allevamento della specie bufalina rappresenta un problema importante in termini di salute degli animali, costo della terapia, abbattimento prematuro dei capi malati e diminuzione della produzione di latte e del benessere. I pochi studi sulla mastite della bufala hanno dimostrato che il numero delle cellule somatiche nei quarti con infezione intramammaria è basso, pertanto non sempre risulta agevole individuare i capi interessati. Inoltre, in condizioni di allevamento intensivo la mastite è particolarmente diffusa, con un impatto che potrebbe essere paragonabile a quello delle vacche da latte per quanto riguarda le perdite di produzione, riforma prematura dei capi malati e costi per il trattamento. La terapia convenzionale contro la mastite prevede il trattamento della ghiandola mammaria con antibiotici. Tuttavia, sebbene necessario, l’utilizzo degli antibiotici non sempre si rivela efficace e si accompagna a diversi inconvenienti. Difatti, l’uso prolungato di antibiotici è alla base dello sviluppo di anti microbico-resistenza, che può persistere nella comunità batterica come dimostrato per lo Streptococcus agalactiae e lo Staphyilococcus aureus. Inoltre, l’uso massiccio di antibiotici negli animali da latte è all’origine dell’inquinamento ambientale da residui di antibiotici e della contaminazione del latte e di altri prodotti di origine animale, causando resistenza agli antibiotici anche in batteri all’origine di infezioni nell’uomo.

Al fine di contenere il problema dell’antimicrobico-resistenza, e migliorare l’approccio terapeutico, da tempo si stanno studiando strategie profilattiche e terapeutiche alternative all’uso degli di antibiotici. Tra queste, gli studi nella bovina da latte si sono concentrati sull’utilizzo a scopo terapeutico per il contrasto alla mastite dei lattobacilli, i quali si sono dimostrati capaci di generare la produzione intramammaria di potenti sostanze antibatteriche, utili a contrastare lo sviluppo di Streptococcus agalactiae e Staphylococcus aureus, i principali agenti eziologici di mastite, nonché a ripristinare in maniera efficace la flora microbica normalmente presente nei quarti e che risulta alterata in corso di mastite.

Allo scopo di verificare se anche nella bufala il trattamento in corso di mastite subclinica con lattobacilli possa rappresentare una valida alternativa all’utilizzo degli antibiotici, è stata condotta una ricerca utilizzando, su un gruppo di bufale affette da infezione mammaria, il Lactobacillus rhamnosus, paragonandolo ad un uguale numero di soggetti trattati invece con la convenzionale terapia antibiotica intramammaria.

Lo studio è stato condotto su 20 bufale pluripare (Bubalus bubalis) omogenee per numero (seconda e quarta) e stadio di lattazione (da 60 a 160 giorni ). Durante tutto il periodo, lo stato di salute degli animali è stato diagnosticato clinicamente e sono stati raccolti dai quarti campioni di latte per l’analisi batteriologica e la conta delle cellule somatiche (SCC). Ai fini di questo studio, i quarti affetti da mastiti sub-cliniche sono stati definiti come quelli senza evidenza di segni clinici ma positivi alla coltura microbiologica per tre volte prima di T0 (incluso). Seguendo questi criteri sono stati inclusi 43 quarti affetti da mastite da Streptococcus agalactiae e Staphylococcus aureus. Il disegno sperimentale è stato il seguente: 11 quarti sono stati trattati con amoxicillina – acido clauvulanico (Pfizer, Italia), 15 con colture inattive di Lactobacillus rhamonosus e 17 con 5 ml di PBS sterile (Sigma – Aldrich,Milano) come controllo negativo, mediante iniezione intramammaria.

I campioni sono stati raccolti in otto punti temporali, pre (T-29, T-21, T-15, T-7, T0 giorni) e post-trattamento (T1, T2 e T6 giorni). Sono stati raccolti campioni di 150 ml latte in contenitori sterili dopo la disinfezione delle estremità dei capezzoli con una soluzione di iodio al 2% (soluzione di Betadine) scartando i primi tre getti di latte. I guanti monouso sono stati cambiati ogni volta. I campioni sono stati immediatamente refrigerati e consegnati al laboratorio per le analisi microbiologiche e SCC. Infine, altri campioni di latte sono stati suddivisi in aliquote e conservati a -80 C per l’identificazione della flora microbica complessiva del quarto (microbiota), che è stata effettuata sui campioni di latte a T0 e T6.

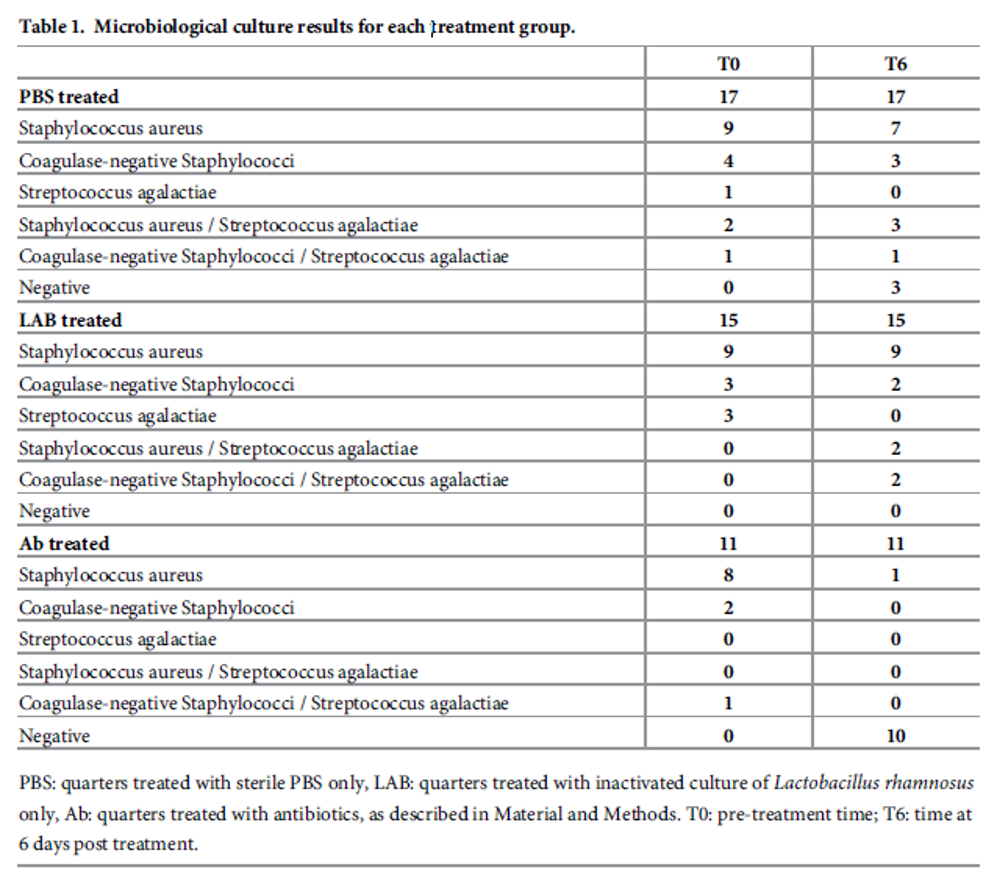

La diagnosi di mastite subclinica è stata effettuata in base ai risultati della coltura microbiologica e alla SCC. Nessuno degli animali inclusi in questo studio ha evidenziato segni clinici legati allo sviluppo di una mastite acuta. I risultati della coltura microbiologica sono presentati nella Tabella 1 e quali mostrano che, a T6, batteri associati a mastite sono stati trovati in tutti i campioni inclusi nello studio, ad eccezione di quelli raccolti da quarti trattati con antibiotici, che sono diventati tutti negativi alla coltura microbiologica al T6, con una sola eccezione.

La conta delle cellule somatiche è stata misurata a T-26, T-21, T-15, T-7 e T0 con l’obiettivo di monitorare lo stato microbico di ogni trimestre e identificare quelli che sarebbero stati inclusi nello studio, e a T1, T2 e T6 per valutare gli effetti del trattamento. Tutti i quarti trattati con Lactobacillus rhamnosus inattivato hanno mostrato un aumento di SCC. Il trattamento con Lactobacillus rhamnosus ha suscitato una forte risposta chemiotattica, determinata da un aumento significativo dei leucociti nel latte, ma non ha modificato i risultati della coltura microbiologica dei quarti trattati. L’aumento della mediana SCC ha raggiunto il suo picco 24 ore dopo l’inoculazione e poi è diminuito in seguito.

La coltura microbiologica e la SCC sono state eseguite su tutti i campioni ed il microbiota è stato determinato su campioni di latte raccolti a T0 e T6 amplificando la regione V4 del gene 16S rRNA mediante PCR e sequenziamento utilizzando una tecnica di nuova generazione. Per quanto riguarda l’analisi del microbiota, il trattamento con Lactoacillus rhamnosus ha indotto la modificazione in relativa abbondanza di alcuni generi come Pseudomonas e 5-7N15. Come previsto, il trattamento antibiotico ha causato grandi cambiamenti nella struttura del microbiota, con un aumento di Methylobacterium. Non sono state rilevate modifiche dopo il trattamento con PBS.

Questo è il primo esperimento sulla specie bufalina, e sui ruminanti in genere, che mira ad indagare l’effetto del Lactobacillus rhamnosus sulla mastite subclinica

Conclusione

In conclusione, i presenti risultati hanno dimostrato che il trattamento intramammario in vivo con Lactobacillus rhamnosus ha un’attività transitoria proinfiammatoria aumentando il SCC ed è in grado di modificare positivamente il microbiota del latte dopo sei giorni dall’inoculazione, anche se non si è rivelato in grado di eliminare la presenza dell’agente eziologico causa di mastite subclinica.

L’utilizzo di lattobacilli, dunque, si è dimostrato efficace nel ripristinare la normale flora microbica quando è stato somministrato ai quarti infetti; tuttavia, non si è rivelato utile nel contrastare l’infezione in atto. Pertanto, il suo eventuale impiego si potrebbe configurare utile soprattutto in fase di prevenzione dell’infezione, in quanto induce nei quarti lo sviluppo di una flora microbica equilibrata e stimola le difese immunitarie della ghiandola mammaria predisponendola ad essere maggiormente reattiva in caso di possibile infezione microbica.

Sinossi tratta da: Impact of intramammary inoculation of inactivated Lactobacillus rhamnosus and antibiotics on the milk microbiota of water buffalo with subclinical mastitis

Autori: Giovanna Cappelli e Esterina De Carlo