La crisi che ha colpito il settore agricolo nelle regioni alpine ha portato alla perdita di servizi ed ecosistemi fondamentali e alla scomparsa di moltissimi prodotti tipici, tra cui prodotti lattiero-caseari legati a sistemi di allevamento tipicamente “pastorali” (MacDonald et al., 2000; Montrasio et al., 2020; Hoffmann et al., 2014). Tuttavia, negli ultimi anni, le filiere produttive legate all’allevamento di montagna stanno sempre più acquisendo un ruolo fondamentale sia a livello ambientale che sociale e culturale, favorendo la creazione di politiche volte a supportare e a promuovere un cambiamento generazionale nelle aree rurali ormai abbandonate.

La sostenibilità economica dell’allevamento montano, che si avvalora del lavoro svolto in aziende prevalentemente a conduzione familiare, è oggi strettamente legato all’attrattività turistica e all’interesse creatosi, nei consumatori, per i prodotti lattiero-caseari di montagna, considerati come prodotti top-quality sia per le loro proprietà organolettiche uniche e peculiari che per la nota superiorità del loro valore nutrizionale (Magan et al., 2021; Mills et al., 2011). Infatti, nella filiera lattiero-casearia, sistemi di allevamenti meno specializzati, che includono strategie di alimentazione basate sul pascolo o sul consumo di erba fresca, vengono percepite dai consumatori come più sostenibili, naturali, salutari e rispettose del benessere animale e della biodiversità. Per questo, i prodotti derivati godono di un intrinseco valore aggiunto e sono caratterizzati da forti attributi di autenticità, possedendo un fortissimo legame con il territorio e con la tradizione (Butler et al., 2008).

In uno studio condotto presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali dell’Università degli Studi di Milano tra l’estate 2018 e l’inverno 2019 è stato valutato l’impatto dell’impiego di differenti strategie di alimentazione e gestione della mandria, in relazione con la stagione produttiva, in due allevamenti situati nell’area alpina della Regione Piemonte. Le due aziende si caratterizzavano per l’impiego di una strategia alimentare estiva basata sull’esclusiva pratica del pascolo in alpeggio (1500-2000 m slm) nella prima azienda, e sull’utilizzo di erba fresca quotidianamente sfalciata in pascoli di montagna (1250-1750 m slm) al 35% della sostanza secca della razione totale nella seconda azienda. Le strategie alimentari invernali, invece, risultavano essere più simili nelle due aziende, essendo rappresentate, in entrambi i casi, dall’impiego di una razione miscelata di fieno e concentrati. Entrambe le aziende trasformavano il latte in piccoli impianti interamente aziendali per la produzione di un formaggio a latte crudo (2 mesi di stagionatura) tipico dell’area interessata.

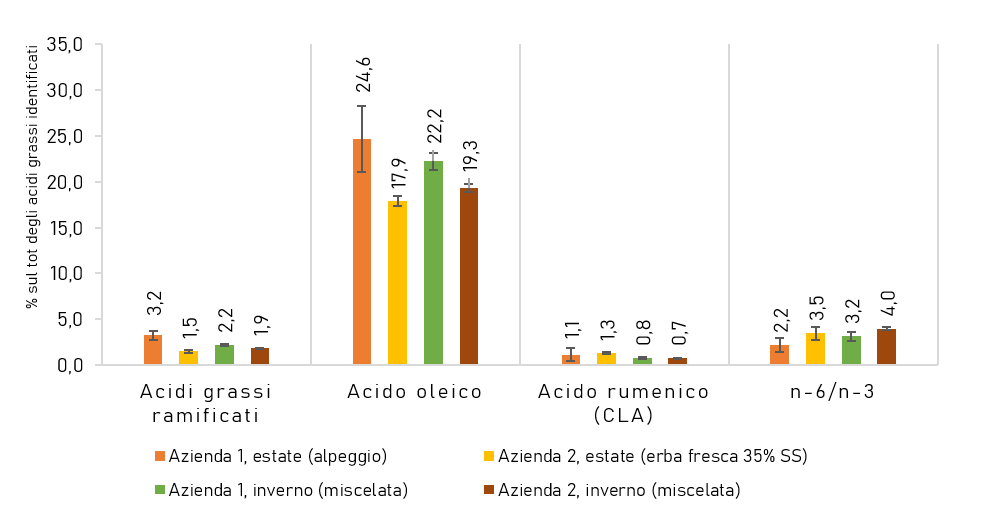

I risultati ottenuti hanno evidenziato interessanti correlazioni presenti tra il rapporto foraggi/concentrati che caratterizzava le diete delle bovine e la presenza di alcuni acidi grassi associati ad un alto valore nutrizionale nella componente lipidica del latte prodotto. In particolar modo, le razioni estive basate su pascolo e sull’utilizzo di erba fresca hanno provocato le seguenti modifiche.

La presenza di acidi grassi a catena ramificata è risultata più elevata nel latte estivo prodotto in alpeggio. Questo fenomeno è associabile ad una probabile maggiore presenza di popolazioni di batteri cellulosolitici nel microbiota ruminale, la cui crescita è rinomatamente stimolata dall’ingestione di foraggi (Vlaeminck et al., 2006; Fievez et al., 2012; Kraft et al., 2003). La presenza di questi acidi grassi, in proporzioni differenti a seconda della strategia alimentare adottata, assume un duplice valore. Infatti, oltre ad essere considerati utili indicatori della funzionalità ruminale (legata al complesso equilibrio della microflora ruminale), gli acidi grassi a catena ramificata sono al centro di un forte dibattito scientifico per quanto riguarda il loro effetto sulla salute dei consumatori. Essi, infatti, sono ritenuti essere importanti composti bioattivi, naturalmente presenti negli alimenti prodotti dalle diverse specie di animali ruminanti, caratterizzati da proprietà nutraceutiche, tra cui attività benefica sull’equilibrio del microbiota gastrointestinale e riduzione del rischio dello sviluppo di status patologici (Hanus et al., 2018; Ran-Ressler et al., 2014).

Altri acidi grassi fondamentali indicatori, derivanti dai dai processi di bioidrogenazione ruminale di acidi grassi polinsaturi altamente presenti nell’erba e successive trasformazioni che avvengono nella ghiandola mammaria, sono stati identificati in proporzioni più elevate nel grasso del latte estivo. Tra essi annoveriamo l’acido oleico e l’acido rumenico, il più rappresentativo tra i noti CLA, i coniugati dell’acido linoleico. La bibliografia scientifica a disposizione supporta questo risultato, indicando più elevate quantità di acido oleico e acido rumenico nel latte prodotto facendo ricorso al pascolo e al consumo di erba fresca, fenomeno dovuto alla maggiore ingestione, da parte delle bovine, di acido linolenico (caratteristico dell’erba) che, per un 90% circa, viene coinvolto nei processi di bioidrogenazione ruminale e successive trasformazioni nella mammella (Chilliard et al., 2007; Leiber et al., 2005; Doreau and Ferlay, 1994). Anche questo risultato ha un interessante impatto dal punto di vista nutrizionale. I CLA sono di forte interesse in nutrizione umana per il loro carattere funzionale, essendo caratterizzati da proprietà anti-cancerogene, anti-aterosclerotiche, anti-diabetiche e anti-obesità ed essendo associati ad un impatto benefico sul corretto sviluppo del sistema immunitario e alla riduzione del rischio di sviluppare malattie coronariche nell’uomo (Hanus et al., 2018; Gómez-Cortés et al., 2018; Chinnadurai and Tyagi, 2011; Churruca et al., 2009).

Infine, anche il rapporto tra gli acidi grassi della serie omega-6 e quelli della serie omega-3 risultava ottimizzato (valori medi inferiori) dall’impiego del pascolo. Il rapporto tra gli omega-6 e gli omega-3 è spesso utilizzato come indice della qualità della componente lipidica degli alimenti, viste le specifiche proprietà di queste due classi di acidi grassi, caratterizzati da funzionalità metaboliche contrapposte sullo status immunitario e infiammatorio dei consumatori (Simopoulos, A. P., 2010). In particolar modo, è stato provato che nei prodotti lattiero-caseari il rapporto omega-6/omega-3 può essere ottimizzato operando sulla strategia alimentare adottata in fase di allevamento, aumentando, ad esempio, le quantità di erba fresca fornita agli animali o facendo ricorso al pascolo (Leiber et al., 2005; Elgersma, A., 2015), tanto da ottenere valori fino al 50% migliori (quindi, inferiori) rispetto al latte prodotto con sistemi convenzionali (Davis et al., 2020; Slots et al., 2009).

In generale, i risultati ottenuti hanno quindi permesso di indicare che le strategie di razionamento impiegate nelle due aziende estive coinvolte nello studio ottimizzavano le caratteristiche nutrizionali del latte, con i risultati più evidenti nell’azienda che impiegava la pratica dell’alpeggio. Nonostante ciò, i campioni analizzati risultavano caratterizzati da un profilo lipidico di alta qualità in entrambe le aziende, indipendentemente dalla stagione, con valori ottimali per le proporzioni di acidi grassi associati ad effetti positivi e negativi sulla salute dei consumatori.

Questi risultati supportano il riconoscimento di qualità di cui godono i prodotti lattiero-caseari prodotti in aree alpine, secondo tecniche di allevamento e alimentazione più tradizionali, che gli attribuiscono un valore aggiunto di cui i produttori possono beneficiare sul mercato. La disseminazione di tali risultati ottenuti tramite indagini scientifiche risulta essere di fondamentale importanza per la valorizzazione delle piccole realtà produttive alpine, il cui ruolo si accompagna ad un processo di valorizzazione di territori oggetto di forte crisi, ricoprendo pertanto non solo un ruolo produttivo ma anche ambientale, sociale e culturale.

Tratto da “Characterization of Fat Quality in Cow Milk from Alpine Farms as Influenced by Seasonal Variations of Diets” di Annalaura Lopez, Federica Bellagamba, Giovanni Savoini, Vittorio Maria Moretti e Donata Cattaneo, pubblicato su Animals 2022, 12(4), 515 (doi.org/10.3390/ani12040515).

Bibliografia non citata nell’articolo originale:

- Simopoulos, A.P. The omega-6/omega-3 fatty acid ratio: Health implications. OCL – Ol. Corps Gras Lipides 2010, 17, 267–275

- Gómez-Cortés, P.; Juárez, M.; de la Fuente, M.A. Milk fatty acids and potential health benefits: An updated vision. Trends Food Sci. Technol. 2018, 81, 1–9

- Chinnadurai, K.; Tyagi, A. Conjugated Linoleic Acid: A Milk Fatty Acid with Unique Health Benefit Properties. Soybean Heal. 2011

- Churruca, I.; Fernández-Quintela, A.; Portillo, M.P. Conjugated linoleic acid isomers: Differences in metabolism and biological effects. BioFactors 2009, 35, 105–111