Perché è importante preservare l’acqua come risorsa

In questi anni, in cui stanno emergendo l’attenzione verso processi produttivi efficienti e di allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità, si è diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Un coinvolgimento che ha stimolato nuovi processi dell’industria, mentre nei processi di acquisto delle materie prime le tematiche ambientali hanno assunto una rilevanza crescente. Il tema della sostenibilità tocca vari aspetti, tra cui quelli ambientali, economici e sociali. L’acqua risulta essere una delle principali risorse da salvaguardare nel prossimo futuro, in quanto è considerata un diritto umano inalienabile e risulta essere il sesto dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile riportati dall’ONU nell’agenda 2030 (Nazioni Unite, 2015). Inoltre, il Global Risks Report (World Economic Forum, 2020) riporta la scarsità d’acqua come uno dei primi 5 grandi rischi globali per l’umanità nel secolo in corso.

Stato attuale e prospettive future dell’acqua

La disponibilità d’acqua è eterogenea a livello mondiale e, seppur con diversa intensità, la scarsità di questa risorsa colpisce tutti i continenti ed è definita come il punto in cui l’impatto aggregato di tutti gli utenti influisce sulla fornitura o sulla qualità dell’acqua secondo gli accordi istituzionali prevalenti nella misura in cui la domanda di tutti i settori, compreso l’ambiente, non può essere pienamente soddisfatta. Un quinto della popolazione mondiale vive in aree con scarsità idrica e circa 500 milioni di persone sono a rischio (UNESCO World Water Assessment Programme, 2020). Spesso all’inacessibilità causata da limitazioni geofisiche, si aggiunge la carenza idrica economica. Infatti, l’assenza di infrastrutture atte a prelevare l’acqua da fiumi e falde affligge 1,6 miliardi di persone nei Paesi in via di sviluppo (Nazioni Unite, 2015). Nonostante tutti i progetti di salvaguardia già attuati, il World Resources Institute prevede che nel mondo un quinto dei Paesi si troverà ad affrontare una situazione problematica in riferimento al fabbisogno d’acqua entro il 2040.

Analizzando il contesto Europeo si nota che la maggior parte delle persone ha accesso ad un’acqua potabile di alta qualità. C’è una netta differenza tra i Paesi membri per quanto riguarda il consumo idrico pro capite (inteso come consumo per soddisfare ogni tipo di bisogno, dall’igiene all’alimentare) e l’Italia risulta essere lo stato che consuma più acqua a parità di popolazione, con un consumo stimato pari a 220 L di acqua potabile al giorno. La media europea invece si attesta a 165 L di acqua potabile pro capite consumata al giorno e la scarsità idrica colpisce almeno l’11% degli europei in aree circoscritte, tenendo conto sia di acque sotterranee che di acque superficiali (Xiong and Gates, 2017).

Il consumo d’acqua nel settore lattiero-caseario

Escludendo la parte di filiera inerente alla produzione delle materie prime per gli animali e la fase di allevamento, la trasformazione del latte risulta essere una delle industrie nell’agroalimentare che richiede più acqua. In minor misura si trovano rispettivamente i settori produttivi di: carne bovina, suini da ingrasso, avicoli, cunicoli ed equidi (CREA, 2021). Per impianti di lavorazione del latte intendiamo sia centrali del latte, sia caseifici di varia dimensione.

Consultando la bibliografia esistente a riguardo si può affermare che in questi stabilimenti è possibile individuare tre differenti tipi di utilizzo dell’acqua: per le necessità produttive (come materia prima nel processo produttivo), per il raffreddamento dei macchinari e infine per il lavaggio degli impianti. La quasi totalità degli studi concorda nel fatto che la funzione principale dell’acqua negli impianti lattiero-caseari è per pulizia e igienizzazione degli ambienti (Prasad, 2006; Vasilaki et al., 2016; Zablocka et al., 2017). Il consumo medio di acqua destinato alla pulizia risulta ben superiore al 50% rispetto al volume totale d’acqua utilizzato nell’intero processo produttivo. È opportuno sottolineare come la maggior parte dei prodotti lattiero-caseari industriali abbia in comune le prime fasi di lavorazione del latte: analisi, standardizzazione e pastorizzazione (ove prevista), ma differisca per le lavorazioni e i processi produttivi successivi.

Quindi, comparare i risultati in letteratura risulta difficile e poco appropriato in quanto vengono messi a confronto differenti prodotti animali spesso molto diversi in termini di processo produttivo, contenuto di acqua, tipologia, stagionatura e composizione. Altre importanti fonti di variabilità sono ricollegabili alle diverse disponibilità di risorse idriche (limitazioni e/o restrizioni), eventuale costo dell’acqua, collocazione geografica del processo produttivo, obsolescenza tecnologica degli impianti e attrezzature. Tuttavia, ciò che accumuna tutti gli studi analizzati è il rapporto tra il volume di acqua di rete consumato e il latte lavorato in un impianto. Questo indice viene chiamato rapporto di assunzione di acqua/latte e caratterizza l’efficienza dell’utilizzo dell’acqua in un impianto di lavorazione del latte (Baskaran et al., 2003).

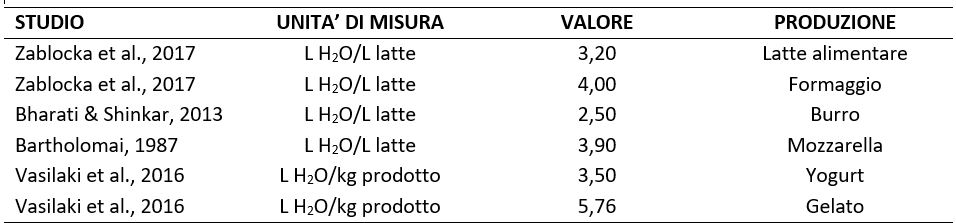

Di seguito vengono presentati alcuni studi con relativo rapporto di assunzione acqua/latte o acqua/prodotto.

Il caso studio della mozzarella per pizzeria

Uno studio simile ai precedenti, uno dei primi nel contesto nazionale e per tipologia di prodotto, è stato iniziato nel 2021 ed è tuttora in corso in una azienda lattiero-casearia veneta nell’ambito del progetto SustIn4Food in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova. L’obiettivo della ricerca è stato quello di ottenere un monitoraggio costante e continuo delle fasi più rilevanti del consumo d’acqua nel processo produttivo della mozzarella per pizzeria. I dati relativi al monitoraggio dei consumi sono stati poi analizzati statisticamente per valutare l’efficienza dell’acqua in rapporto al prodotto finale ottenuto. I consumi (m3) sono stati rilevati attraverso dei contatori (B-Meters) posizionati sulle tubature apposite e collegati ad un software di rilevazione dati da remoto in grado di monitorare contemporaneamente e in ogni istante i consumi idrici.

Le fasi del processo produttivo analizzate per il consumo idrico sono state:

- l’acqua di lavaggio del tank ricevimento del latte;

- l’acqua di lavaggio del pastorizzatore;

- l’acqua utilizzata nelle fasi precedenti alla filatura;

- l’acqua utilizzata nella filatrice e giostra;

- l’acqua utilizzata nelle vasche di rassodamento.

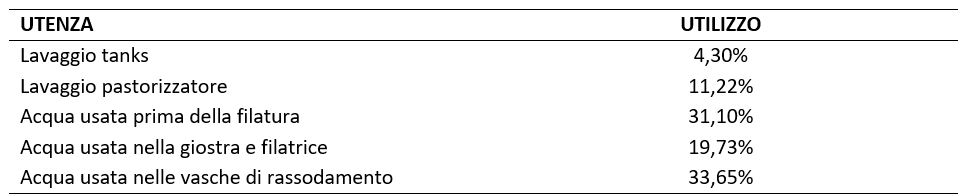

La ripartizione percentuale sul totale del consumo d’acqua è mostrata nella seguente tabella.

Considerando che l’acqua utilizzata prima della filatura è destinata alla pulizia delle tubature e delle polivalenti intermedie, ossia delle vasche intermedie di raccolta del latte dove avviene la coagulazione, si è potuto constatare che più del 50% dell’acqua impiegata è per funzioni di pulizia e igienizzazione.

Il rapporto di assunzione acqua/prodotto è risultato essere pari a 4,29 L H2O/kg prodotto. Considerando la produzione annuale del caseificio studiato, il consumo di acqua di aggira a più di 15.000 m3 di H2O in un anno. Per chiarezza e completezza, è necessario puntualizzare che la quasi totalità dell’acqua utilizzata nel processo di trasformazione ritorna nel territorio dopo eventuali processi di trattamento che la riportano alla medesima qualità rispetto al momento del prelievo dal territorio stesso.

Il consumo d’acqua nel settore di trasformazione della carne

Escludendo la parte di filiera inerente alla produzione delle materie prime per gli animali e la fase di allevamento, la lavorazione e trasformazione della carne bovina risulta essere una delle industrie nell’agroalimentare che richiede più acqua. L’utilizzo medio dell’acqua in questi stabilimenti non è paragonabile al settore lattiero-caseario ma risulta essere la più incidente nella lavorazione della carne considerando la specie animale (CREA, 2021). Per stabilimenti di trasformazione della carne intendiamo i classici “macelli” in cui si comincia con lo scarico degli animali ancora vivi e successivamente ha inizio la catena di macellazione fino all’ottenimento di carcasse e/o mezzene e/o tagli. Consultando la bibliografia esistente a riguardo è evidente come la variabilità giochi un ruolo importante in quanto già il volume stesso di lavoro di uno stabilimento incide molto sul consumo di acqua.

La parte che accomuna i vari studi e stabilimenti è dato dall’iter di produzione che solitamente ricalca il seguente schema (Rami et al., 2018; Aleksić et al., 2020):

- ricezione animali dalle stalle d’attesa;

- stordimento;

- dissanguamento;

- trasferimento in linea di lavorazione;

- preparazione e scuoiatura;

- eviscerazione – deposito in tripperia;

- taglio dello sterno e divisione in mezzene;

- settore del controllo sanitario.

Tutti gli studi di settore esistenti concordano nell’affermare che la quasi totalità dell’acqua utilizzata in questi stabilimenti ha funzione di pulizia e igienizzazione di ambienti e attrezzature (Rami et al., 2018; Marè et al., 2021). Come nel caso del settore lattiero-caseario, comparare i risultati presenti in letteratura risulta difficile e poco appropriato in quanto vengono messi a confronto: stabilimenti di diverse dimensioni e di conseguenza diverso impianto idrico, stabilimenti più o meno moderni e di conseguenza obsolescenza tecnologica degli impianti e attrezzature. Altre importanti fonti di variabilità sono ricollegabili alle diverse disponibilità di risorse idriche (limitazioni e/o restrizioni), eventuale costo dell’acqua e collocazione geografica del processo produttivo. La collocazione geografica è una fonte di variabilità da approfondire in quanto ciò che accomuna la maggior parte degli studi analizzati è il carattere osservato, ossia il rapporto tra il volume di acqua di rete o pozzo consumato e il numero di capi lavorato. La collocazione geografica incide in quanto il peso in kg dei capi considerati in questi studi non è sempre costante, varia in base al mercato locale e al tipo di zootecnia presente. Alcuni studi riportano il dato in “m3 H2O/kg carne” ma non sono numerosi come gli studi che hanno come unità di riferimento “L H2O/capo” o “m3 H2O/capo”.

Di seguito vengono presentati alcuni studi con la relativa unità di riferimento.

Caso studio macello

Uno studio simile ai precedenti, uno dei primi nel contesto nazionale, è stato iniziato nel 2021 ed è tuttora in corso in un impianto di macellazione e trasformazione di carne bovina veneta nell’ambito del progetto SustaIn4Food in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova. L’obiettivo della ricerca è stato quello di ottenere un monitoraggio costante e continuo delle fasi più rilevanti relative al consumo d’acqua nell’intero processo di lavorazione. I dati relativi al monitoraggio dei consumi sono stati poi analizzati statisticamente per valutare l’efficienza dell’acqua in rapporto al numero di capi lavorati. I consumi (m3) sono stati rilevati attraverso dei contatori (B-Meters) posizionati sulle tubature apposite e collegati ad un software di rilevazione dati da remoto in grado di monitorare contemporaneamente e in ogni istante i consumi idrici.

Le fasi del processo produttivo analizzate per il consumo idrico sono state:

- totale prelevato: tutto lo stabilimento;

- acqua a 60°C: lavaggi in tripperia, zona macello, uso di idropulitrici e acqua sanitaria;

- acqua a 90°C: sterilizzatori;

- acqua ad alta pressione calda: lavaggi in tutto l’impianto;

- acqua ad alta pressione fredda: lavaggio della zona d’attesa degli animali vivi e parte dei camion;

- lavaggio camion: lavaggi dei camion trasportatori;

- tripperia e disosso: acqua utilizzata in reparto tripperia e disosso;

- scarico in fognatura;

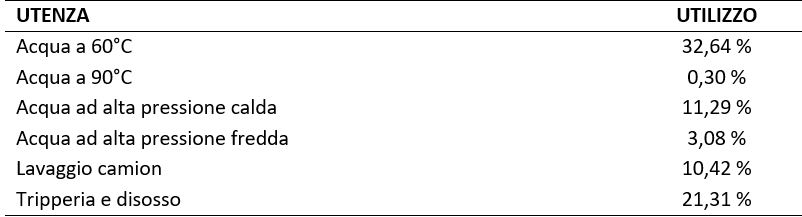

La ripartizione percentuale delle principali utenze indagate sul totale del consumo d’acqua è riassunta nella seguente tabella.

Questi valori fanno emergere che, a parte l’acqua dovuta all’utenza “acqua a 90°C” e in parte all’utenza “tripperia e disosso” che hanno una funzione legata alla lavorazione, l’utilizzo di questa risorsa come sostenuto anche nella bibliografia è dato dalla funzione di pulizia e igienizzazione. Il consumo di acqua è risultato pari a 0,715 m3 H2O/capo. Ovviamente, come nel caso visto precedentemente del settore lattiero-caseario, la maggior parte dell’acqua utilizzata nel processo ritorna fruibile in quanto si ricorre a specifici processi di trattamento che riportano la qualità della medesima ad uno stato che permetta o la riutilizzazione in alcune fasi del processo o il ritorno nel territorio di origine.

In entrambe le realtà presentate esistono tuttavia delle possibilità di riduzione dei consumi e dei riutilizzi dell’acqua all’interno delle industrie di trasformazione lattiero-casearia e della carne. Una ulteriore nota positiva dello studio svolto in Veneto in accordo con altre esperienze è che solamente le azioni poste in atto per l’implementazione di un sistema di monitoraggio dei consumi di acqua ha portato alla riduzione di circa 3 – 4% dei consumi totali. Inoltre, anche la formazione del personale all’interno delle strutture di produzione rappresenta una azione che dovrebbe essere posta in atto per sensibilizzare gli operatori circa l’importanza di un utilizzo razionale dell’acqua. In conclusione, i risultati preliminari hanno mostrato la possibilità di implementare un sistema di monitoraggio on-line in queste strutture e di sviluppare dei sistemi di analisi dati che forniscano in continuo delle informazioni circa i consumi di acqua ed eventuali indicatori circa malfunzionamenti degli impianti. In un momento di grande sofferenza delle industrie agroalimentari legata ai costi delle utilities, ottimizzare i consumi e la gestione dell’acqua rappresenta una strategia non solo per migliorare la sostenibilità delle produzioni ma anche per contenere i costi di trasformazione.

Ringraziamenti

Progetto SuStanIn4Food – Sostenibilità dell’agroalimentare Veneto: metodologie e strumenti innovativi per l’efficientamento dei processi produttivi, la funzionalizzazione degli alimenti e lo smart-packaging. Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020 AZIONE 1.1.4