Scheda tecnica – La fienagione

Perché è importante

Ottenere il meglio dai prati che si hanno a disposizione è un passo fondamentale per il successo dell’attività di allevamento. In molte fasi del ciclo di produzione delle capre da latte è infatti imperativo fornire fieno di ottima qualità (es. fine della gestazione e inizio lattazione), così da garantire il giusto apporto di nutrienti e di fibra digeribile agli animali. Per fare sì che ciò avvenga, e per avere foraggio tutto l’anno, è necessario padroneggiare la tecnica della fienagione. L’erba tagliata viene fatta essiccare fino ad un tenore di sostanza secca dell’85%, quando cioè l’attività enzimatica è pressoché assente e lo sviluppo di muffe impossibile, per poi venire stoccata in appositi edifici (che ovviamente devono proteggere dalle intemperie il fieno, onde evitare che questo entri a contatto con l’acqua). Errori, ritardi o dimenticanze in questo processo possono portare a perdite più o meno gravi in termini di quantità e di qualità del prodotto, influendo negativamente sui bilanci aziendali. Nella presente scheda tecnica parleremo esclusivamente di fienagione tradizionale, lasciando la fienagione in due tempi ad una scheda specifica.

Il taglio

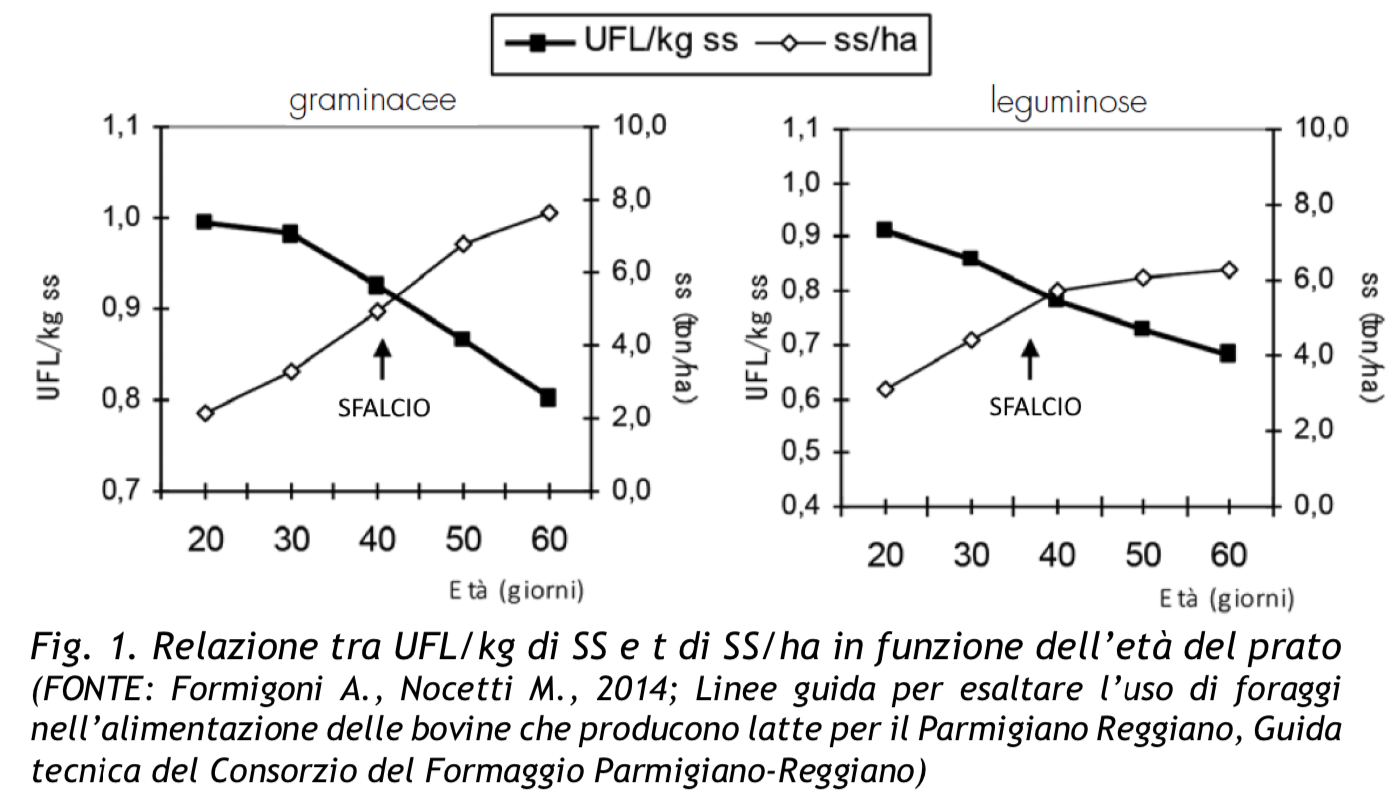

Momento del taglio: Il momento del taglio risulta essere un compromesso tra quantità e qualità. Col passare della stagione, aumenta infatti la sostanza secca risultante dal taglio, ma parallelamente diminuiscono qualità nutrizionale e digeribilità del fieno. Obiettivo del taglio sarà quello di massimizzare la resa dell’appezzamento in termini di UFL/ha: per le graminacee è opportuno tagliare a inizio spigatura (~ 20% delle piante con spiga, a seconda della specie), mentre per le leguminose si taglia in genere a inizio fioritura (~ 10% dei fiori sbocciato, 80% a bottoni fiorali). In caso di miscugli di graminacee e leguminose, è meglio privilegiare le graminacee, anticipando il taglio rispetto alla fioritura delle leguminose. È bene ricordare, soprattutto per i primi tagli, di evitare di tagliare al mattino, quando la rugiada non è ancora del tutto evaporata.

passare della stagione, aumenta infatti la sostanza secca risultante dal taglio, ma parallelamente diminuiscono qualità nutrizionale e digeribilità del fieno. Obiettivo del taglio sarà quello di massimizzare la resa dell’appezzamento in termini di UFL/ha: per le graminacee è opportuno tagliare a inizio spigatura (~ 20% delle piante con spiga, a seconda della specie), mentre per le leguminose si taglia in genere a inizio fioritura (~ 10% dei fiori sbocciato, 80% a bottoni fiorali). In caso di miscugli di graminacee e leguminose, è meglio privilegiare le graminacee, anticipando il taglio rispetto alla fioritura delle leguminose. È bene ricordare, soprattutto per i primi tagli, di evitare di tagliare al mattino, quando la rugiada non è ancora del tutto evaporata.

L’altezza del taglio: L’altezza di taglio influenza entità e velocità del ricaccio. Il consiglio è quello di evitare tagli troppo vicini al terreno, poiché, a fronte di uno scarso guadagno in termini di sostanza secca (~170-230 kg SS/cm/ha per le graminacee, ~60 kg SS/cm/ha per le leguminose), si avranno maggiori problemi in fase di essiccaggione a causa della maggior vicinanza al suolo umido, maggiori problemi di ricaccio per asportazione delle gemme basali e maggior rischio di contaminazione di polveri e di terra. La parte inferiore della pianta, tra l’altro, è costituita generalmente da fibra indigeribile e spesso deteriorata o contaminata da terra. Si consiglia quindi un’altezza di taglio di non meno di 7 cm.

Dopo il taglio

A seguito del taglio, il foraggio può essere essiccato tal quale o essere “condizionato”, ovvero sottoposto ad una degradazione meccanica che, rompendo le fibre, ne provoca una più veloce essiccatura (circa 36 ore in meno). Si consigliano condizionatrici a rulli per le leguminose, a flagelli per le graminacee, meno soggette alla perdita di foglie. Tra gli svantaggi del condizionamento vanno annoverati l’incremento di costo delle attrezzature, del loro peso e del costo di esercizio. Inoltre, in caso di piogge, aumentano notevolmente le perdite per respirazione del foraggio e di lisciviazione.

Una volta falciato, il fieno, condizionato o meno, viene lasciato in andane che andranno rapidamente aperte, così da aumentare la superficie esposta al sole ed al vento; in seguito, una volta che l’umidità sarà scesa al 50-60%, il fieno andrà rivoltato. Queste tre prime operazioni (taglio – apertura andane – 1° rivoltamento) possono essere eseguite nel corso di due giornate. Il terzo giorno il foraggio, quasi secco, andrà rimesso in andane così da permettere l’asciugatura del terreno su cui ribaltare per l’ultima volta l’andana e diminuire la superficie suscettibili al riassorbimento d’acqua notturno. In condizioni meteorologiche favorevoli, il raggiungimento di un’umidità del 15% deve essere quindi raggiunto in 3/4 giorni, con variazioni più o meno importanti a seconda della specie e delle condizioni meteorologiche. Le operazioni di rivoltamento ed andanatura delle leguminose, che come detto sono più suscettibili alla perdita di foglie, andranno eseguite alla mattina presto, sfruttando l’effetto “elasticizzante” della rugiada sulla biomassa. Nei miscugli si potrà movimentare il foraggio in una finestra temporale più ampia, evitando comunque le ore più calde.

La raccolta

La raccolta del fieno va effettuata nel tardo pomeriggio o alla sera. Nel caso in cui si raccolga fieno sfuso è necessario avere un carro autocaricante, ma questa eventualità è abbastanza rara, a meno che non si abbia un fienile ventilato a celle. Per ottimizzare gli spazi di stoccaggio, è oggi molto più frequente la raccolta tramite rotoimballatrici o imballatrici a balle prismatiche; nel nostro paese, in particolare in realtà aziendali medio-piccole, le rotoballe sono le più diffuse, vista la bassa manodopera richiesta, la loro agevole movimentazione e il contenuto investimento per l’acquisto dei macchinari. Un ulteriore vantaggio di questa tecnica di raccolta consiste nella possibilità di utilizzare rotoimballatrici a camera di compressione variabile: nel caso vi sia la necessità di raccogliere il fieno ad umidità non ottimale (fino al 20%) è possibile diminuire la densità della rotoballa fino a circa 140 kg/m3, così da permettere un’ulteriore perdita di umidità durante lo stoccaggio. Tra i difetti si possono ricordare la maggior difficoltà nel gestire le rotoballe in terreni declivi e la difficoltà di stoccaggio in fienili tradizionali.

Le perdite

Nel periodo che va dallo sfalcio alla sistemazione del fieno nel fienile si verificano inevitabilmente delle perdite qualitative e quantitative; l’entità di queste perdite dipende dalle capacità degli operatori coinvolti e, in parte, dalle condizioni climatiche.

Perdite per respirazione/fermentazione: L’erba tagliata è viva e i microrganismi che la ricoprono lo sono altrettanto. Il metabolismo cellulare e l’attività dei microrganismi continuano fino a che l’umidità della biomassa non ha raggiunto il 15%; i processi di ossidazione di carboidrati e proteine portano a cali produttivi che possono arrivare al 10-12% della sostanza secca. Eventuali piogge, che aumentano l’umidità del fieno, prolungano tale fenomeno, portando le perdite per respirazione fino al 20%. Foraggi stoccati ad umidità elevata (>20%) oltre che comportare perdite quali-quantitative dovute alla fermentazione ad opera dei microrganismi (- 10-15% del valore nutritivo), che in alcuni casi ne compromettono la possibilità di utilizzo a causa di imbrunimenti o sviluppo di muffe (Fig. 2), possono rappresentare un enorme rischio di incendio a causa dell’aumento di temperatura della biomassa dovuto all’attività dei microrganismi.

Perdite per respirazione/fermentazione: L’erba tagliata è viva e i microrganismi che la ricoprono lo sono altrettanto. Il metabolismo cellulare e l’attività dei microrganismi continuano fino a che l’umidità della biomassa non ha raggiunto il 15%; i processi di ossidazione di carboidrati e proteine portano a cali produttivi che possono arrivare al 10-12% della sostanza secca. Eventuali piogge, che aumentano l’umidità del fieno, prolungano tale fenomeno, portando le perdite per respirazione fino al 20%. Foraggi stoccati ad umidità elevata (>20%) oltre che comportare perdite quali-quantitative dovute alla fermentazione ad opera dei microrganismi (- 10-15% del valore nutritivo), che in alcuni casi ne compromettono la possibilità di utilizzo a causa di imbrunimenti o sviluppo di muffe (Fig. 2), possono rappresentare un enorme rischio di incendio a causa dell’aumento di temperatura della biomassa dovuto all’attività dei microrganismi.

Perdite per dilavamento: Le piogge, oltre che prolungare la necessità di permanenza in campo del fieno, asportano elementi nutritivi solubili. Intensità della pioggia e stadio di umidità del fieno determinano l’entità delle perdite.

Se i danni su erba appena falciata sono minimi (~1-2%), sul foraggio quasi secco e con precipitazioni intense le perdite possono arrivare al 40% della SS.

Perdite meccaniche: Le operazioni di movimentazione del fieno, come già accennato, vanno limitate il più possibile, compatibilmente con gli obiettivi della fienagione. Oltre alle perdite quantitative, si possono avere, in particolare nelle leguminose, gravi perdite qualitative: gran parte degli elementi nutritivi si trova infatti nelle foglie, più sensibili al distacco.

Per quanto sia impossibile annullare le perdite durante il processo di fienagione, l’adozione dei suggerimenti dati in questa scheda può essere una buona partenza per evitare spiacevoli sorprese.

In ultima analisi, si raccomanda quindi di:

- Raccogliere il fieno ad un’umidità non superiore al 15-17%;

- Controllare da fonti attendibili le previsioni meteo;

- Non tagliare a meno di 7 cm dal suolo per evitare contaminazioni indesiderate;

- Movimentare il fieno, soprattutto quello delle leguminose, sfruttando l’umidità residua della rugiada;

- Raccogliere nel tardo pomeriggio o alla sera;

- Non ritardare il taglio a favore delle quantità, bensì puntare alla qualità del raccolto.

Scheda tecnica – Il fienile ventilato

Perché è importante

La disponibilità di foraggi di alta qualità autoprodotti all’interno dell’allevamento è il primo passo per migliorare le produzioni e i titoli del latte, contenendo allo stesso tempo l’utilizzo dei concentrati, con ovvie ricadute sul bilancio economico della stalla. Originario delle zone montuose dell’alta Savoia, della Svizzera e dell’Austria, il fienile ventilato rappresenta un ottimo mezzo per raggiungere tali obiettivi. Così come esistono numerose tecniche di fienagione tradizionale, per realizzare un fienile ventilato si possono adottare diverse soluzioni impiantistiche e diversi approcci nell’impostazione del cantiere di fienagione. Qui di seguito, analizzeremo la fienagione in due tempi con fieno sfuso, una delle soluzioni più diffuse in ambito francese, che ben si potrebbe adattare ai nostri allevamenti.

I principali vantaggi di questo tipo di fienagione si possono riassumere nei punti seguenti:

- Raccolta del fieno ad uno stadio ottimale (spigatura per le graminacee, prefioritura per le leguminose);

- Miglior qualità del fieno grazie alla minor movimentazione necessaria e alla riduzione delle perdite dovute alla respirazione e alla fermentazione;

- Miglior pianificazione della raccolta grazie ad una finestra meteo più breve (24-72 ore) e alla diminuzione delle operazioni da svolgere in campo;

- Possibilità di cominciare presto a produrre fieno, finendo a stagione avanzata e massimizzando così la produzione dei prati.

Funzionamento

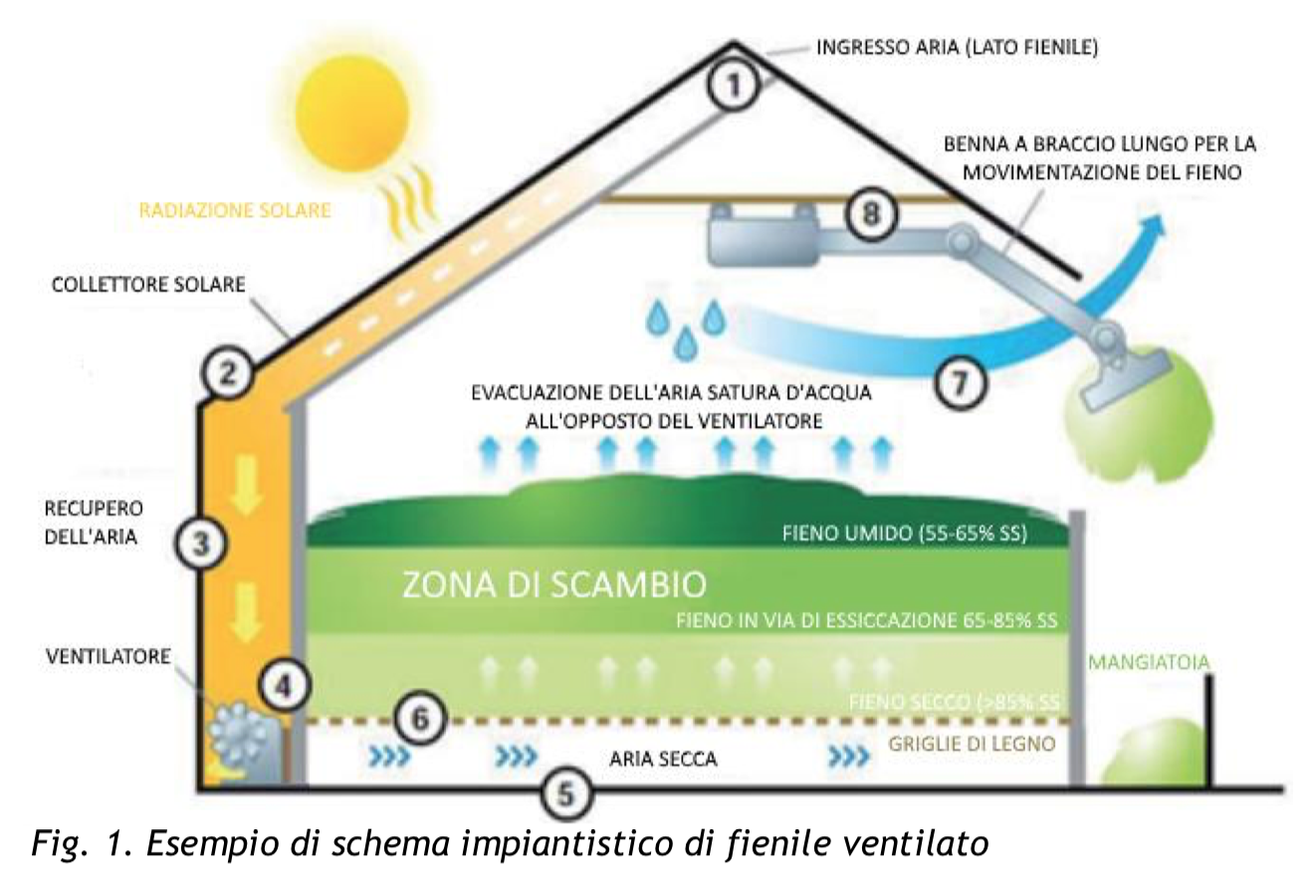

Il principio di funzionamento del fienile ventilato è piuttosto semplice: come si può vedere in Fig. 1, l’aria entra da un’apertura laterale adeguatamente dimensionata (1) per poi immettersi in una zona cuscinetto realizzata tra il doppio tetto e la doppia parete del fienile (3). Il riscaldamento dell’aria (dai 6 ai 10 °C, con un tasso di umidità che si abbassa del 10-20%) avviene grazie a degli appositi collettori solari disposti sul tetto (solitamente pannelli grecati in acciaio) (2). L’aria, grazie ad una ventola (4) viene poi soffiata al di sotto delle griglie di legno su cui è appoggiato il fieno (5-6), seccando progressivamente la biomassa al suo passaggio. Nella sua risalita verso l’alto, l’aria soffiata aumenta di umidità e, in questa soluzione impiantistica, si disperde nell’ambiente grazie all’apertura superiore (7). Al di sopra della cella (o delle celle), su un apposito binario, viene montata una benna a braccio telescopico per la movimentazione del fieno direttamente in mangiatoia o in corsia di alimentazione (8).

Il principio di funzionamento del fienile ventilato è piuttosto semplice: come si può vedere in Fig. 1, l’aria entra da un’apertura laterale adeguatamente dimensionata (1) per poi immettersi in una zona cuscinetto realizzata tra il doppio tetto e la doppia parete del fienile (3). Il riscaldamento dell’aria (dai 6 ai 10 °C, con un tasso di umidità che si abbassa del 10-20%) avviene grazie a degli appositi collettori solari disposti sul tetto (solitamente pannelli grecati in acciaio) (2). L’aria, grazie ad una ventola (4) viene poi soffiata al di sotto delle griglie di legno su cui è appoggiato il fieno (5-6), seccando progressivamente la biomassa al suo passaggio. Nella sua risalita verso l’alto, l’aria soffiata aumenta di umidità e, in questa soluzione impiantistica, si disperde nell’ambiente grazie all’apertura superiore (7). Al di sopra della cella (o delle celle), su un apposito binario, viene montata una benna a braccio telescopico per la movimentazione del fieno direttamente in mangiatoia o in corsia di alimentazione (8).

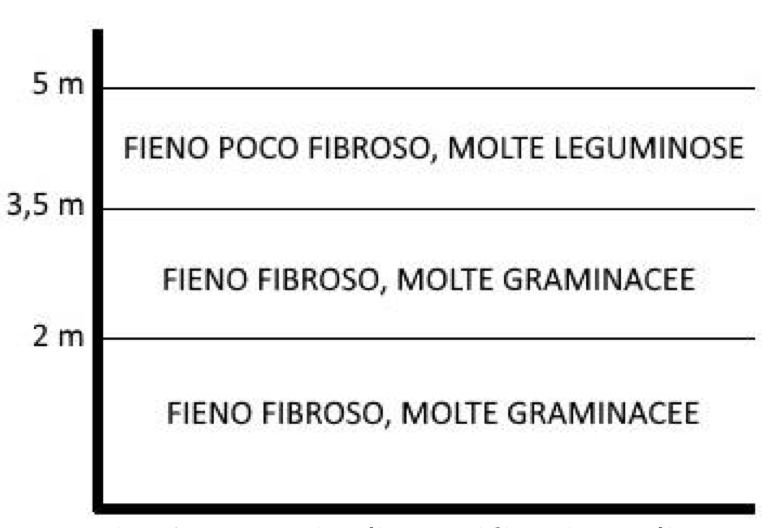

Affinché il fieno secchi adeguatamente, il primo strato da disporre sulle griglie non dovrà superare i 1,5- 2 m di spessore. Gli strati successivi dovranno avere invece uno spessore di 1-1,5 m, con un intervallo tra strato e strato di 2-3 giorni, così da raggiungere in modo graduale il livello di umidità ottimale (85 % SS)

La fienagione

Il primo passo per valorizzare al meglio il fienile ventilato, oltre che per fornire la miglior razione possibile alle proprie capre, consiste nella scelta delle specie da utilizzare nel prato. Non tutte le specie infatti si adattano alla fienagione in due tempi. Il loietto ed il trifoglio pratense, ad esempio, seccano male e lentamente, tendendo a formare grosse masse compatte che si deumidificano con più difficoltà: si sconsiglia di utilizzare fieni aventi più del 30% di specie a lenta essiccaggione. All’interno delle stesse specie, sono poi da preferire le varietà diploidi piuttosto che le tetraploidi, in quanto queste ultime tendono ad essere più ricche di acqua e di conseguenza ad impiegare più tempo a seccare.

Dopo il taglio dell’erba, uno o due rivoltamenti e l’andanatura, la raccolta viene effettuata con carro autocaricante quando l’erba sfalciata raggiunge il 55-65% di sostanza secca; generalmente, per raggiungere tale valore, sono sufficienti 24-72 ore di sole. La breve permanenza del fieno in campo permette da un lato di svincolarsi dalla necessità di avere lunghi periodi di assenza di pioggia, cogliendo quindi il momento ottimale di raccolta a seconda delle specie presenti nel prato, dall’altro di avere minori perdite nutrizionali in campo, perdite frequenti nella normale fienagione a causa dei raggi UV, della rugiada e dell’uso ripetuto di voltafieno con conseguente perdita di foglie, in particolare per quanto riguarda le leguminose. Avere un fieno di migliore qualità, in particolare per quanto riguarda il tenore proteico, consente di diminuire l’apporto di concentrati alla razione, aumentando al contempo l’ingestione di fieno (all’incirca +140 kg fieno/capra/anno, -70 kg di concentrati/capra/anno).

Dopo il taglio dell’erba, uno o due rivoltamenti e l’andanatura, la raccolta viene effettuata con carro autocaricante quando l’erba sfalciata raggiunge il 55-65% di sostanza secca; generalmente, per raggiungere tale valore, sono sufficienti 24-72 ore di sole. La breve permanenza del fieno in campo permette da un lato di svincolarsi dalla necessità di avere lunghi periodi di assenza di pioggia, cogliendo quindi il momento ottimale di raccolta a seconda delle specie presenti nel prato, dall’altro di avere minori perdite nutrizionali in campo, perdite frequenti nella normale fienagione a causa dei raggi UV, della rugiada e dell’uso ripetuto di voltafieno con conseguente perdita di foglie, in particolare per quanto riguarda le leguminose. Avere un fieno di migliore qualità, in particolare per quanto riguarda il tenore proteico, consente di diminuire l’apporto di concentrati alla razione, aumentando al contempo l’ingestione di fieno (all’incirca +140 kg fieno/capra/anno, -70 kg di concentrati/capra/anno).

In seguito al primo taglio, si consiglia di procedere con tagli regolari a 5-6 settimane l’uno dall’altro.

Bisogna porre molta attenzione nella scelta della stratificazione da seguire, tenendo conto dell’eterogeneità dei prati: un consiglio è quello di segnare su uno schema l’ordine di stoccaggio dei diversi fieni (Fig. 3).

Convenienza economica

Per quanto sia difficile dare numeri precisi in merito all’investimento necessario, viste le numerose variabili in gioco, la realizzazione dell’impianto di un fienile ventilato e l’acquisto dei macchinari ad esso collegati (benna con braccio telescopico e carro autocaricante) può costare dagli 80.000 € per un impianto economico per arrivare a 250.000 € per impianti più complessi. I prezzi variano principalmente in base alla capacità di stoccaggio delle celle, alla qualità dei materiali acquistati, alla quantità di lavori di auto costruzione e alla differenza tra la realizzazione di una nuova costruzione e il riadattamento di un edificio già esistente.

La grande variabilità di spesa per la realizzazione, il livello produttivo del gregge e la capacità di valorizzare i fieni aziendali fanno sì che il tempo di ritorno dell’investimento per questo tipo di intervento possa variare indicativamente tra i 7 e i 15 anni. Nel conto economico dell’investimento, vanno naturalmente considerati i risparmi economici relativi all’acquisto di concentrati, alla riduzione delle spese veterinarie grazie ad un’alimentazione più equilibrata.

Cosa ci aspetta nella II parte?

Nella II parte dedicata alla Fienagione, andremo a vedere due schede tecniche su valutazione sensoriale della qualità del fieno e ed ingestione di sostanza secca nella capra. Nello specifico, capiremo perché è importante valutare con economiche e semplici analisi sensoriali il fieno, che nell’alimentazione della capra da latte dovrebbe costituire almeno il 60% della sostanza secca totale ingerita, ed attraverso quali analisi in campo, oltre a quelle di laboratorio, è possibile questa valutazione. Andremo poi ad approfondire i fattori che determinano l’ingestione della sostanza secca nella capra, un metodo per la sua stima, calando il calcolo nel caso di capre in asciutta e capre da rimonta.

Scopri di più sul progetto DEMOCAPRA. Anche Ruminantia ha parlato del progetto in questo breve articolo.

DEMOCAPRA (2020) Schede tecniche DEMOCAPRA. Università degli Studi di Milano & Associazione Regionale Allevatori della Lombardia, Milano.