La mungitura meccanizzata – Scheda n° 10

Perché è importante

La mungitura meccanizzata rappresenta il metodo attualmente più utilizzato per l’estrazione del latte dalle mammelle delle capre. Se condotta in modo adeguato, essa consente di mantenere le qualità organolettiche del prodotto senza compromettere la salute dell’apparato mammario. Essa permette inoltre di ottenere un incremento della produttività del lavoro rispetto alla mungitura manuale, adottata nelle aziende di piccole dimensioni.

Quali sono le tipologie di impianto utilizzate?

Le tipologie di impianti per la mungitura delle capre, al pari di quelli delle vacche, sono riconducibili ai seguenti tipi:

Macchina mungitrice a secchio e a carrello (Fig. 1): La macchina mungitrice a secchio è un impianto in cui il latte viene prelevato da uno o più gruppi prendicapezzoli e convogliato in un secchio portatile o in un bidone, collegati con il circuito del vuoto. Nella mungitrice a carrello, invece, tutti i componenti sono installati in un telaio con due o più ruote ed è assente la conduttura del vuoto. Una mungitrice di questo genere non richiede l’installazione di componenti fissi e, pertanto, sono utilizzate in prevalenza per effettuare la mungitura in ricoveri provvisori, nell’infermeria e nelle zone parto di grandi allevamenti. Sulle mungitrici a carrello si possono montare i vasi misuratori per il controllo delle produzioni individuali; si parla in questo caso di macchine mungitrici a vaso misuratore. Questa tipologia di macchina mungitrice necessita di poca manutenzione e garantisce livelli di vuoto costanti; per contro sono ingombranti ed essendo in vetro sono di facile rottura; la lettura delle produzioni delle singole capre è inoltre soggettiva.

Impianti mobili: si tratta di impianti montati su pianali motorizzati (transporter), a quattro ruote motrici. Si tratta di una soluzione ottimale per aziende frammentate in più corpi, a condizione che ciascun corpo aziendale sia dotato di un locale idoneo ad ospitare l’impianto.

Macchina mungitrice a lattodotto: macchina mungitrice in cui il latte passa dal gruppo prendicapezzoli al lattodotto, ossia una conduttura in cui vengono trasportati contemporaneamente il latte e l’aria. Può trovarsi in un’apposita sala di mungitura; nell’allevamento caprino è tuttavia frequente che l’impianto sia situato in stalla, generalmente su una piattaforma elevata, come mostrato in Fig. 2. Gli impianti a lattodotto sono di due tipi fondamentali: discontinui, di cui fanno parte gli impianti a pettine, a tunnel e a spina di pesce, e continui, che comprendono gli impianti rotativi.

Negli impianti a pettine gli animali sono disposti perpendicolarmente alla fossa di mungitura, con la groppa rivolta verso il mungitore. L’attacco avviene facendo passare il gruppo di mungitura fra le zampe posteriori delle capre; questa operazione è resa difficoltosa dalla naturale inclinazione in avanti dei capezzoli di questa specie. I vantaggi di questa tipologia di sala sono rappresentati dall’ottimo flusso degli animali in entrata e in uscita e dalla notevole compattezza degli impianti. Negli impianti a spina di pesce la disposizione degli animali, inclinati rispetto alla fossa di un angolo di 45°, facilita il lavoro del mungitore che può operare posizionandosi a fianco dell’animale. L’operatore può dunque applicare il gruppo lateralmente, poiché la capra mostra parte del fianco; ciò può risultare utile in caso di capezzoli molto inclinati e pertanto poco visibili e difficilmente raggiungibili. Gli impianti a tunnel sono costituiti da una fossa centrale e da due piattaforme sulle quali le capre si dispongono in fila (testa contro coda), parallelamente alla fossa. In questa tipologia impiantistica non sono previsti sistemi di cattura e neppure tramogge per la distribuzione di alimenti concentrati. A causa della semplicità costruttiva e della facilità di movimentazione degli animali, sono impianti adatti ad allevamenti di medie dimensioni. Gli impianti rotativi, conosciuti anche come “giostre”, prevedono che gli animali e i gruppi prendicapezzoli si muovano sopra una piattaforma circolare in rotazione. Di questa tipologia impiantistica esistono due configurazioni principali, con mungitore all’esterno o all’interno della piattaforma rotante, entrambi disposti radialmente sulla piattaforma stessa. La caratteristica principale degli impianti rotativi è rappresentata dall’annullamento dei tempi morti d’ingresso e di uscita degli animali dalla piattaforma di mungitura. Questi, infatti, accedono uno per volta alle poste di mungitura man mano che queste vengono liberate dagli animali già munti. Nei sistemi di mungitura discontinui la produttività del lavoro è di 150-200/capi ora per addetto, mentre nei sistemi rotativi la produttività è superiore, di 300 capi/ora per addetto, o addirittura 400 con lo stacco automatico dei gruppi di mungitura.

I componenti della macchina mungitrice

I componenti della macchina mungitrice sono i seguenti: sistema del vuoto, gruppo prendicapezzoli, pulsatore e lattodotto.

Il sistema del vuoto è una conduttura chiusa, attraverso la quale avviene l’estrazione di parte dell’aria presente all’interno dell’impianto di mungitura. L’estrazione dell’aria avviene grazie ad una pompa per vuoto azionata da un motore elettrico. Un intercettore installato sulla linea principale dell’aria ha lo scopo di proteggere la pompa da impurità solide o liquide e di ammortizzare le fluttuazioni di vuoto dovute ad ingressi di aria attraverso i prendicapezzoli. Il sistema del vuoto si compone infine di un regolatore del vuoto, che ha il compito di mantenere costante il livello di vuoto dell’impianto, e da un vuotometro, che indica il livello di vuoto nelle condutture. Il gruppo prendicapezzoli è costituito da due prendicapezzoli, da altrettanti tubi corti del latte e della pulsazione e dal collettore. I prendicapezzoli sono formati da un bossolo rigido che contiene la guaina che viene a contatto con il capezzolo. L’intercapedine che si viene a creare fra la parete interna del bossolo e la parete esterna della guaina forma la camera di pulsazione, all’interno della quale viene immessa ciclicamente aria ad opera del pulsatore. Il collettore è una parte del gruppo di mungitura che ha il compito di ridurre il rischio di riempimento dei tubi corti del latte, con la conseguente risalita del latte stesso verso i capezzoli ed aumento della probabilità di contaminazione della mammella ad opera di microrganismi presenti nei tubi corti o sulle pareti delle guaine, con il rischio di insorgenza di fenomeni mastitici. Il pulsatore determina, mediante un’apposita valvola, l’alternarsi del vuoto e della pressione atmosferica, cioè la pulsazione. Questa componente dell’impianto determina un’aspirazione del latte che non è continua, ma ciclica. Il lattodotto è una conduttura che trasporta l’aria e il latte prodotto da ciascuna capra nei recipienti di raccolta. Tale componente fornisce anche il vuoto ai gruppi prendicapezzoli.

Quali sono i parametri consigliati dell’impianto?

Per le capre, i parametri consigliati dell’impianto di mungitura sono:

- livello di vuoto: l’applicazione del vuoto è necessaria per l’apertura dello sfintere capezzolare e per la stimolazione dell’animale. Nelle capre si raccomanda generalmente l’applicazione di un vuoto di 36-38 kPa in sistemi a bassa linea e in buone condizioni operative, anche se in Italia viene frequentemente adottato un livello di vuoto più elevato (44 kPa). Da recenti studi scientifici è emerso come il livello di vuoto di 36 kPa sia quello migliore per la salvaguardia del tessuto capezzolare e per le performance di mungitura negli allevamenti caprini. La diminuzione del livello di vuoto contribuirebbe alla riduzione del tenore in cellule somatiche del latte; tuttavia un livello di vuoto troppo basso comporta l’aumento della caduta dei gruppi e il prolungamento dei tempi di mungitura. Per contro, un livello di vuoto troppo elevato tende a irritare i capezzoli e a favorire la risalita delle tettarelle (ma riduce la domanda di manodopera, a causa della minore durata del processo di mungitura);

- frequenza di pulsazione: nelle capre da latte le frequenze di pulsazione più utilizzate sono 80 e 90 cicli al minuto;

- rapporto di pulsazione: varia dal 60 al 66%. Un rapporto di pulsazione del 60% significa che la fase di mungitura corrisponde al 60% del ciclo di pulsazione e che la fase di massaggio corrisponde al 40%.

La mono mungitura – Scheda n° 11

Che cos’è?

La mono mungitura è la pratica che prevede un’unica mungitura giornaliera. Nelle aziende caprine viene implementata per avere più tempo da dedicare ad altre attività aziendali (per es. produzione e vendita dei formaggi). Essendo la mungitura la fase determinante per il successo produttivo dell’allevamento, questa soluzione è consigliabile solo ad allevatori esperti in grado di accorgersi immediatamente di eventuali problematiche. La specie caprina è in grado di adattarsi alla mono mungitura meglio della specie bovina, facendo registrare un calo della produzione di latte più contenuto, principalmente a causa di caratteristiche differenti della mammella. Quest’ultima si compone di una parte alveolare (dove viene sintetizzato il latte) e di una parte cisternale (dove viene stoccato il latte). Nelle capre il latte è secreto a tasso costante dagli alveoli e stoccato nella cisterna, la quale ha una capacità importante ed è in grado di dilatarsi per contenere tutto il latte prodotto in una giornata, caratteristica soprattutto delle mammelle delle capre più produttive. Le caratteristiche della mono mungitura.

Le caratteristiche della mono mungitura

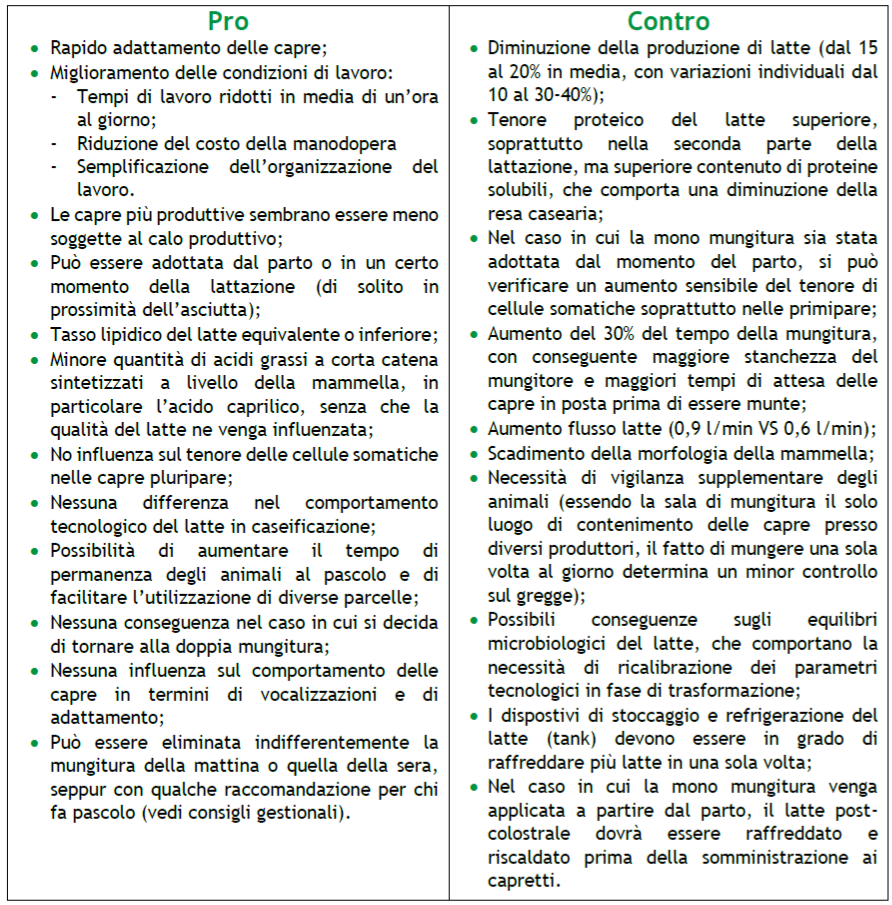

Rispetto ad una frequenza di mungitura superiore, la mono mungitura presenta alcuni vantaggi, ma anche alcuni svantaggi, che vengono qui di seguito riassunti:

Consigli gestionali

Quando inserire la mono mungitura? Quale mungitura sopprimere?

Nel primo anno in cui viene modificata la frequenza di mungitura, inserire la mono mungitura dopo il picco di lattazione, in modo da attenuare il calo della produzione di latte. Negli anni successivi si può passare alla mono mungitura dopo 2-3 settimane dal parto. Prima di passare alla mono mungitura si consiglia, nelle primipare, l’esecuzione di due mungiture al giorno per 2-3 settimane, in modo tale da favorire lo sviluppo mammario. Nei sistemi in cui viene utilizzato il pascolo, si consiglia di mantenere la mungitura mattutina, in modo che le capre non vadano al pascolo con le mammelle piene. In questo modo si ovvia alle perdite di latte dovute allo spostamento degli animali.

L’impianto di mungitura:

Entrando in funzione una sola volta al giorno, l’impianto di mungitura necessita di una maggiore cura nella pulizia; si consiglia pertanto un lavaggio con detergente basico 6 giorni alla settimana e un lavaggio con detergente acido almeno una volta alla settimana, in funzione delle caratteristiche di durezza dell’acqua. È preferibile che le componenti dell’impianto di mungitura non rimangano per 24 ore in condizioni di umidità eccessiva, che potrebbe favorire lo sviluppo di biofilm; si consiglia quindi di provvedere alla sgocciolatura di tutte le parti dell’impianto in cui ci possono essere ristagni d’acqua immediatamente dopo la mungitura. Essendo che la durata media della mungitura è superiore, occorre valutare se aumentare il numero di gruppi di mungitura, per evitare attese troppo prolungate. Occorre inoltre assicurarsi che la macchina mungitrice possa sopportare flussi lattei elevati durante la mungitura.

Alimentazione:

La gestione dell’alimentazione in mono mungitura non si differenzia da quella che viene adottata con più di una mungitura giornaliera. Il livello di concentrati deve essere calibrato in funzione dello stato corporale delle capre, in maniera tale da avere all’asciutta una nota di BCS lombare fra 2,75 e 3.

Tecnologia casearia:

La scelta della mono mungitura, in genere, non ha conseguenze sul lavoro in caseificio. Potrebbe anzi essere valutata l’opportunità di trasformare il latte immediatamente dopo la produzione senza la fase di refrigerazione: si avrebbe sicuramente un risparmio energetico (non si raffredda a 4°C né si riscalda poi alla temperatura di coagulazione) ma soprattutto si limiterebbe la perdita di materia utile in particolare calcio e ẞcaseine che si solubilizzano durante la refrigerazione, e lo sviluppo di flore batteriche psicrofile. Eventualmente se i tempi di mungitura sono prolungati, va valutata l’opportunità di aggiungere i batteri lattici al latte subito dopo la filtrazione.

La lattazione lunga – Scheda n° 12

Che cos’è

Per Lattazione Lunga (LL), si intende una lattazione superiore a 450 giorni, che prevede la mungitura continuata della capra per un lungo periodo (anche più anni) senza che partorisca. Questa pratica non è da non confondere con la Lattazione Continuata (LC), che prevede per le forti produttrici (> 3,5 litri a -60 giorni dal parto) la mungitura continuata fino al parto, proprio per la grande difficoltà di metterle in asciutta. La LL diventa tanto più interessante quanto più l’azienda si specializza sulla produzione di latte e dei suoi derivati (premi pagamento latte o vendita formaggi invernali) e tanto meno trae reddito dalla vendita dei prodotti del parto (caprette da riproduzione e capretti da macello), quest’ultimo purtroppo un problema di sempre maggiore attualità. Come tutte le scelte gestionali, anche la LL va valutata in modo intelligente, preoccupandosi anche dell’impatto sull’immagine della capra nei confronti dei consumatori e della società: in un piccolo allevamento che trasforma il proprio latte in formaggio può essere la soluzione più pratica ed economica per avere dei formaggi da vendere per le festività di fine anno; in un grande allevamento che vende il latte può assumere dimensioni aberranti in cui la capra diventa una produttrice “pluriennale” di latte e la riproduzione è un male necessario per garantire il minimo di rimonta aziendale, che con una buona longevità del gregge può scendere al 15-20% da ottenere riproducendo solo il 25-30% delle adulte, magari delegando a terzi la produzione della rimonta e quindi trasformando di fatto l’allevamento in una “fabbrica da latte”.

Perché realizzarla

Varie sono le motivazioni e le strategie per cui l’allevatore può scegliere di pratica la LL, che di fatto è funzionale per gestire meglio:

- la destagionalizzazione: avendo latte invernale con un solo periodo di parti in stagione, pur avendo due periodi di parti permette di averli concentrati riducendo il periodo riproduttivo (1 solo ritorno) e gestendo in LL le vuote. Attenzione alle derive: maschera problemi riproduttivi e di gestione dei protocolli di destagionalizzazione;

- le forti produttrici: evita la riforma delle forti produttrici vuote alla riproduzione, permette di concentrare i parti riducendo il periodo riproduttivo (1 solo ritorno) e gestendo in LL le vuote. Attenzione alle derive: le migliori non si riproducono, con perdita del potenziale genetico;

- la riforma: la LL evita la riproduzione ed i rischi di mortalità e di problemi al parto delle capre anziane. Attenzione alle derive: le capre destinate alla riforma, producendo latte, non vengono eliminate e creano sovraffollamento in stalla;

- le primipare: a volte le primipare sono lasciate in LL per 1,5-2,0 anni e vengono poi rimesse alla riproduzione, consentendo un migliore accrescimento e un riallineamento alla stagione riproduttiva delle adulte. Attenzione alle derive: maschera problemi d’allevamento delle caprette o problemi riproduttivi delle primipare altamente produttive; minore persistenza e capacità di sopportare le LL da parte delle primipare;

- la “fabbrica da latte” (dove la capra fa 1 o 2 parti, poi va in LL vista come “via senza ritorno”): pratica diffusa nei grandi allevamenti nell’ottica di semplificare la gestione e minimizzare i prodotti dei parti. Attenzione alle derive: opposizione tra produzione e riproduzione, obiettivo selettivo opposto alla riproduzione con difficoltà a realizzarlo (rimonta insufficiente in quantità e in qualità genetica: non rispondente agli obiettivi di LL), acquisto rimonta dall’esterno con rischi sanitari.

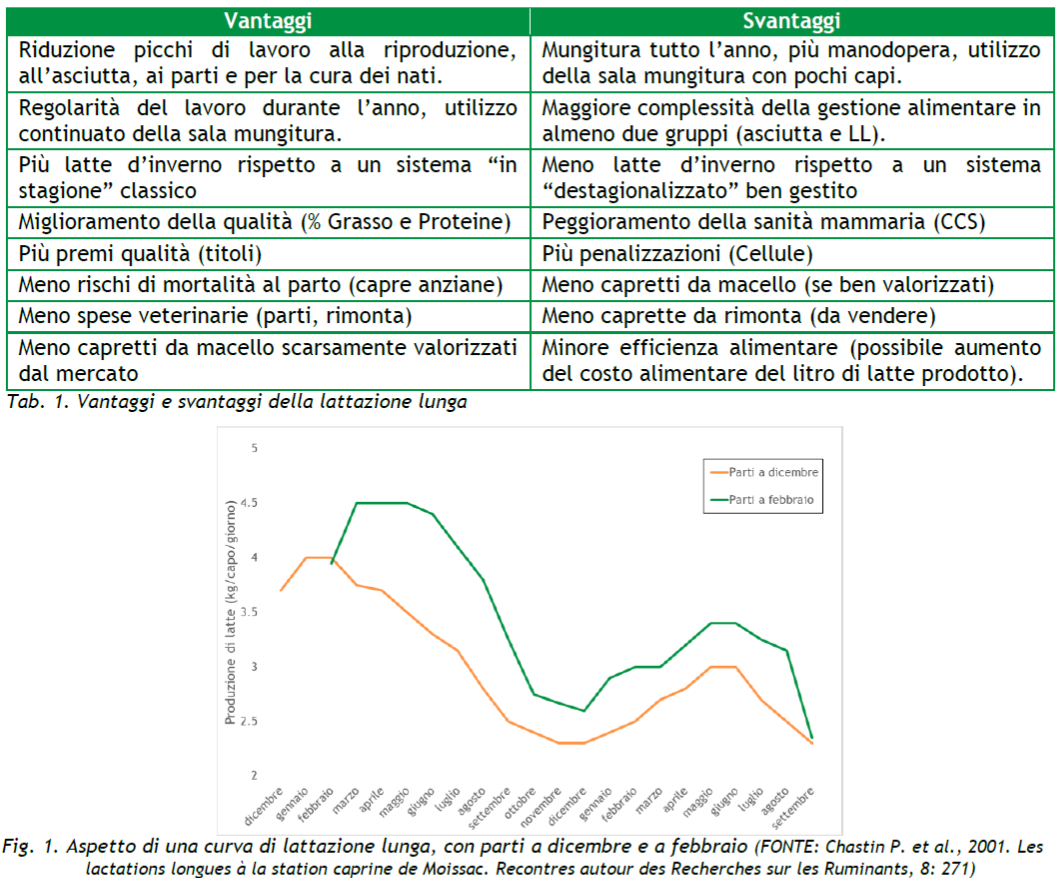

I vantaggi e gli svantaggi

In generale i vantaggi saranno tanto maggiori quanto la LL è “scelta” e non “subita” da parte dell’allevatore: nel primo caso, le capre sono preventivamente scartate dalla riproduzione e destinate alla LL, nel secondo caso, sono destinate alla LL dopo un insuccesso riproduttivo. Posto che la LL può fornire la stessa quantità di latte ottenuta con le pratiche tradizionali (2 curve da 10 mesi + 2 mesi d’asciutta forniscono la stessa produzione di una curva da 22 mesi), in Tab. 1 vengono elencati i principali vantaggi e svantaggi della LL.

Indicazioni generali per una corretta gestione

L’adozione della lattazione lunga richiede alcuni accorgimenti per il conseguimento di buoni risultati:

- prima di destinare le capre alla riproduzione, al più tardi a 15 giorni prima, si consiglia di effettuare un’ecografia per rilevare le capre in pseudogravidanza, così da poterle trattare (cloprostenolo) per recuperarle alla riproduzione; nel caso di capre da destinare alla LL, si può anche decidere di non trattarle, ma è importante registrare il dato “pseudo” nella carriera riproduttiva della capra;

- costituire un gruppo a cui vengono destinate solo le capre in LL, per poter gestire al meglio l’alimentazione e l’assenza di riproduzione;

- destinare alla LL capre con un basso tenore di cellule somatiche, in quanto con il tempo si assiste ad un inevitabile aumento di questo parametro (ogni stagione riproduttiva, ed in particolare la manifestazione dei calori, determina un forte rialzo delle cellule);

- prendere in considerazione capi con un buon livello produttivo:

– almeno 3,0 kg/capo/giorno per le primipare;

– almeno 3,5 kg/capo/giorno per le pluripare; - oltre al livello produttivo, è importante considerare capre con una buona persistenza di lattazione;

- somministrare alle capre una razione che sia la più regolare possibile, equilibrata e sostenuta, mantenendo la stessa quantità e tipologia di concentrato utilizzato al picco di lattazione, al fine di contrastare la caduta produttiva invernale mantenendo una buona persistenza fino al secondo picco di lattazione, che si manifesta alla fine dell’inverno (fotoperiodo positivo);

- sorvegliare lo stato corporeo delle capre in LL, limitando la loro tendenza all’ingrassamento fisiologico (assenza del parto e del relativo consumo delle riserve al picco di lattazione, profilo ormonale della lattazione favorevole all’accumulo delle riserve).

Scopri di più sul progetto DEMOCAPRA. Anche Ruminantia ha parlato del progetto in questo breve articolo.

DEMOCAPRA (2020) Schede tecniche DEMOCAPRA. Università degli Studi di Milano & Associazione Regionale Allevatori della Lombardia, Milano.