IN BREVE

La crescita negli ultimi anni della quantità di latte italiano commercializzato rappresenta un’unicità se confrontata con i principali paesi europei. La chiave di lettura che si vuole dare, partendo dall’analisi dei dati produttivi, è legata all’adozione dei sistemi di raffrescamento in un numero crescente di allevamenti.

Nell’articolo sono illustrati alcuni interessanti effetti del raffrescamento partendo da un gruppo di allevamenti che ha aderito al “Programma Elements” di ARIENTI, messo a confronto con i livelli produttivi delle aziende della Pianura Padana Lombarda: miglioramento della quantità di latte, miglioramento della fertilità e della possibilità di esprimere a pieno il potenziale genetico. Le conclusioni che vengono proposte rappresentano uno spunto di riflessione e uno stimolo ad approfondire e quantificare l’effetto del cooling intensivo ben applicato in azienda.

L’unicità italiana

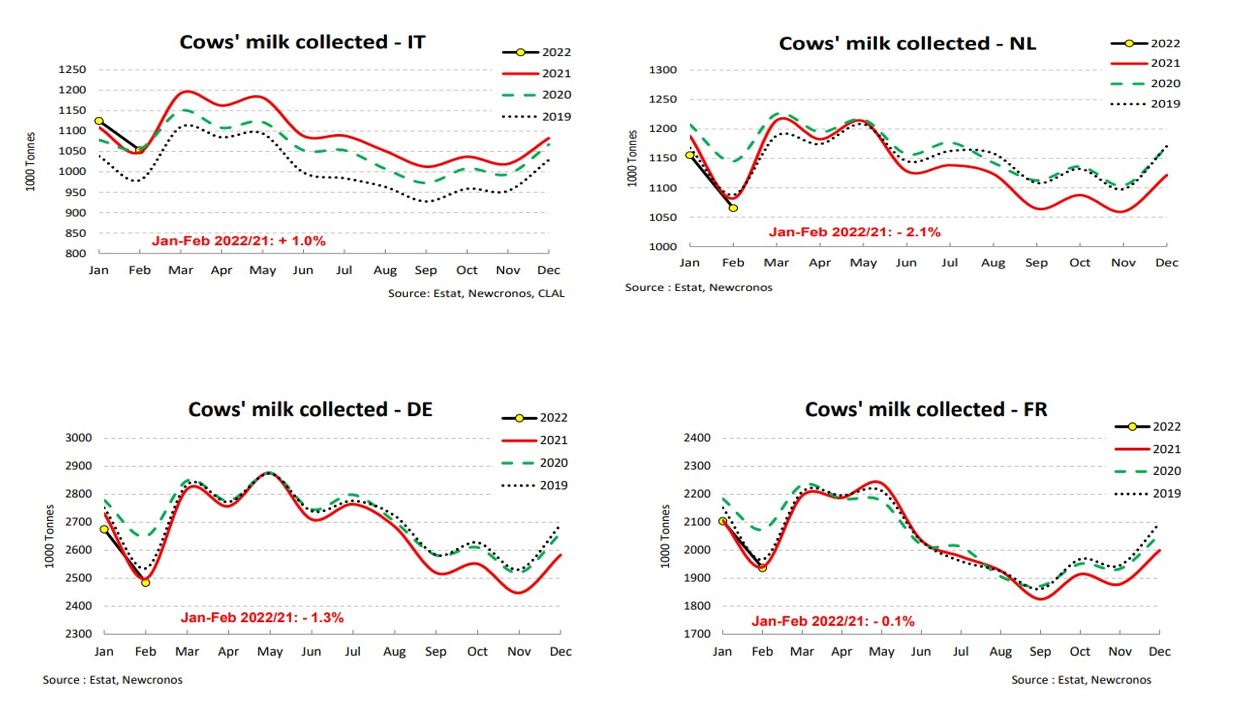

In base ai dati pubblicati sul sito CLAL.IT, il settore lattiero-caseario italiano ha rappresentato nel 2021 quasi il 10% della produzione totale di latte dell’UE e il 6% delle esportazioni di latte dell’UE. L’Italia esporta quasi il 35% della sua produzione di latte, principalmente sotto forma di formaggi, con un alto valore aggiunto al latte. Il patrimonio zootecnico di vacche da latte è di circa 1,6 milioni, la maggior parte del quale si trova in allevamenti situati nella regione della Valpadana. La produzione di latte nel 2021 ha raggiunto i 13,2 miliardi di litri, mentre la produzione annua di latte per vacca è di 8.300 litri, con un tenore di grasso del 3,76% e 3,44% di proteine. La produzione annua di latte nel 2021 è stata superiore quasi del 4% rispetto a quella dell’anno precedente, più del doppio dell’aumento avuto nel 2020 (1,7%) e nel 2019 (1,3%).

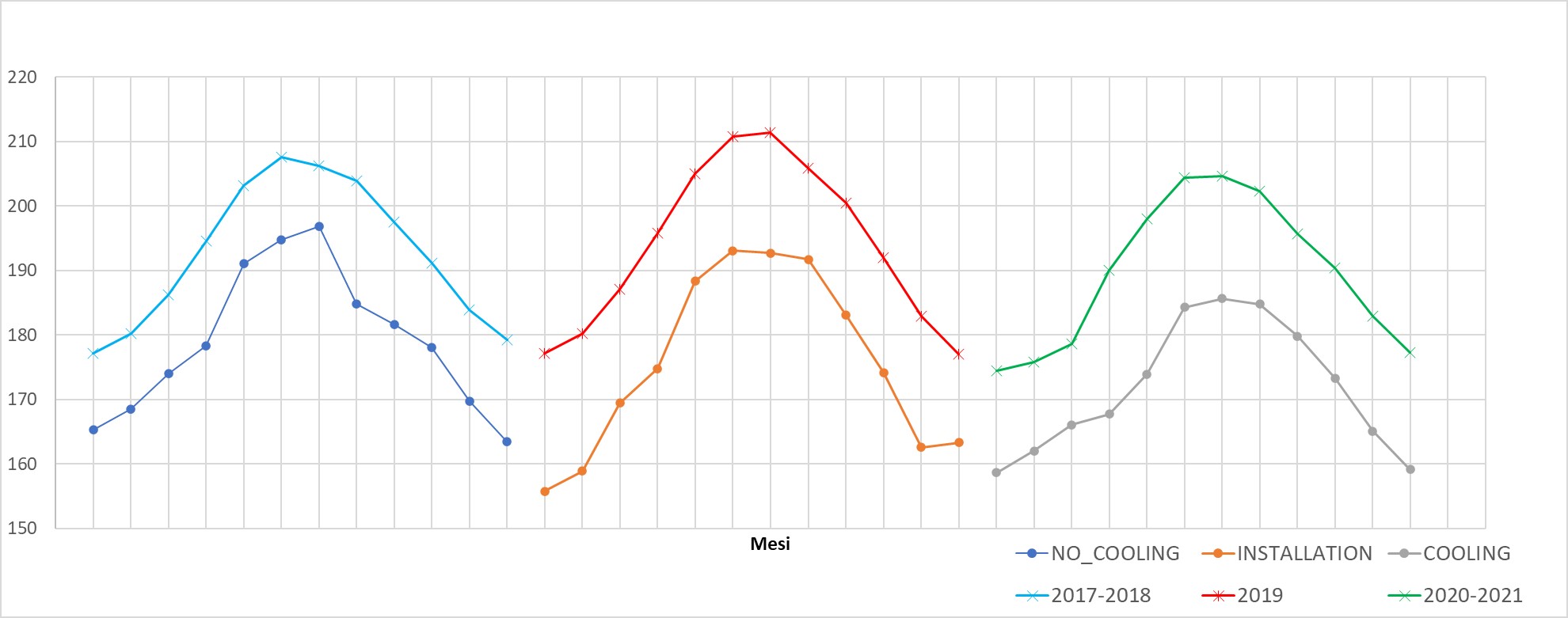

In una delle ultime pubblicazioni dello stesso sito, abbiamo scoperto che questo aumento progressivo negli ultimi tre anni della produzione annua è unico per l’Italia, e che la stessa entità non appare in altri importanti produttori di latte nell’UE, come Germania, Francia e Olanda, come si può vedere nei grafici seguenti.

È evidente guardando i grafici relativi a Olanda, Germania e Francia, che la produzione di latte nel 2021 è stata inferiore rispetto ai due anni precedenti, soprattutto nei mesi estivi-autunnali, mentre la produzione di latte in Italia è stata superiore rispetto agli anni precedenti, lungo tutto l’arco dell’anno.

È evidente guardando i grafici relativi a Olanda, Germania e Francia, che la produzione di latte nel 2021 è stata inferiore rispetto ai due anni precedenti, soprattutto nei mesi estivi-autunnali, mentre la produzione di latte in Italia è stata superiore rispetto agli anni precedenti, lungo tutto l’arco dell’anno.

Non esiste una spiegazione chiara a questo fenomeno, a meno che non la si metta in relazione all’obbligatorietà del pascolo che, in questi Paesi, costringe le vacche a subire un intenso stress da caldo. Ad ogni modo, in questo articolo, formuleremo alcune ipotesi e metteremo in relazione, almeno in parte, questo insolito aumento delle prestazioni delle vacche in Italia, con l’adozione e la corretta implementazione, negli ultimi quattro anni, di mezzi di raffrescamento in un numero sempre maggiore di allevamenti, cambiamento a cui onestamente sentiamo di aver preso parte.

La diffusione della cultura del raffrescamento in Italia

La prima visita professionale del Dott. Flamenbaum in Italia per parlare di raffrescamento delle vacche da latte è stata nel marzo 2016, su invito del direttore di Ruminantia Alessandro Fantini con cui è stato effettuato un primo ciclo di lezioni iniziate a Cremona e poi a Roma e Bari. Successivamente è stata organizzata una settimana promossa da Elanco, con lezioni in diverse parti d’Italia.

La collaborazione con l’azienda Arienti è iniziata alla fine del 2016, e da allora continua l’impegno per diffondere la cultura del raffrescamento attraverso un programma di consulenza e supporto professionale, gestito da questa azienda, chiamato “Programma Elements”, che prevede l’installazione di apparecchiature di raffrescamento e la valutazione dei risultati raggiunti nell’allevamento da parte di tecnici specializzati. Il follow up prevede anche l’utilizzo di data logger intravaginali, e il calcolo dell'”indice estate-inverno” (S:W ratio, in collaborazione con AIA, l’Associazione Italiana Allevatori). La divulgazione sui benefici del raffrescamento è proseguita negli anni 2017 e 2018 grazie alla partecipazione a due consecutivi “Incontri nazionali con allevatori” organizzati da Cirio, un seminario speciale sul tema del raffrescamento della vacca realizzato presso l’azienda agricola “Maccarese” alle porte di Roma, nonché quattro visite di una settimana ogni anno presso le aziende. Tutte queste azioni hanno aiutato il Dott. Flamenbaum e la società Arienti a diffondere il “messaggio di raffrescamento della vacca” in forma diretta agli allevatori di tutto il Paese.

Utilizziamo i dati

Al fine di supportare le “ipotesi” sul nostro contributo al raffrescamento delle vacche e al miglioramento della produzione nazionale di latte (come presentato sopra), ci siamo cimentati in un esercizio “speculativo” su alcuni risultati ottenuti mettendo assieme i dati a nostra disposizione. Sono stati analizzati nel dettaglio i dati di 23 aziende da latte (clienti Arienti) e sono stati raggiunti alcuni importanti risultati che vi mostreremo di seguito. La maggior parte di questi 23 allevamenti proviene dalla Lombardia, e hanno tutti iniziato a implementare il Programma di raffrescamento delle vacche Elements di Arienti nell’estate 2019 e continuano a farlo tutt’oggi. Gli allevamenti sono stati visitati dai tecnici Arienti nel corso dell’estate ed è stato verificato che tutti applicano in modo appropriato il metodo di raffrescamento. Il servizio di follow-up di Arienti include l’inserimento di data logger intravaginali nelle vacche come feedback dell’effetto di raffrescamento.

Per comprendere il miglioramento della produzione degli allevamenti italiani dello scorso anno, abbiamo deciso di confrontare i risultati degli allevamenti del “Programma Elements” con quelli di oltre 2.000 allevamenti di vacche frisone della Pianura Padana Lombarda (di seguito denominata Lombardia). Utilizzando i dati dei controlli funzionali dell’AIA, è stato eseguito il confronto delle curve di lattazione annuali e delle medie mensili della produzione FPCM (latte corretto per grasso e proteine) per vacca. Per il confronto, le performance annuali delle vacche sono state calcolate su 3 periodi: (a) per i 2 anni prima dell’inizio del programma di raffrescamento Arienti “Elements” (2017-2018), (b) l’anno in cui è stato implementato per la prima volta il raffreddamento (2019) e (c) i due anni successivi (2020-2021).

Vengono presentate prima le curve di lattazione e le produzioni totali di latte nei 3 periodi per gli allevamenti inseriti nel “Programma Elements”, e poi per tutti gli allevamenti lombardi.

Miglioramento delle produzioni negli allevamenti “Elements”

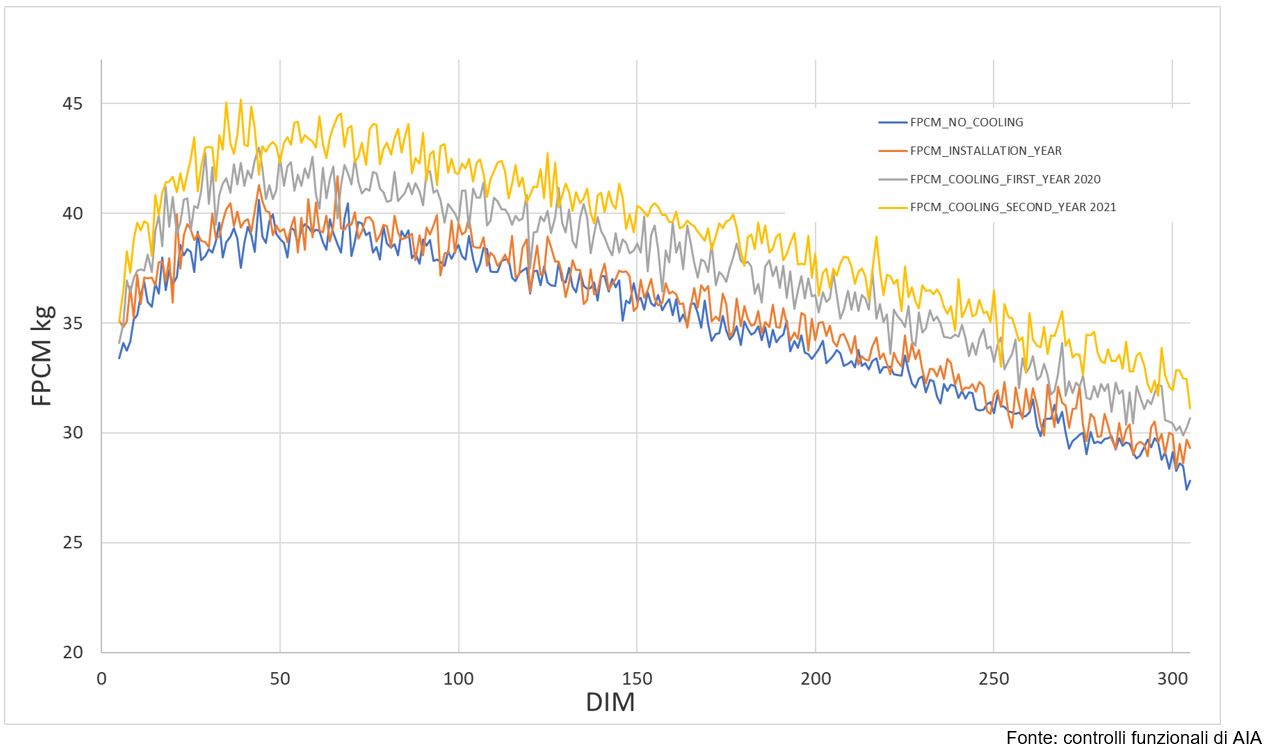

I risultati ottenuti nei 23 allevamenti del “Programma Elements” sono descritti nella figura 1 e nelle tabelle 1 e 2.

Fig 1 – Curve di lattazione dei 23 allevamenti Arienti “Element program” che descrivono la produzione media di FPCM per distanza dal parto (DIM) nei diversi anni di ciascuno dei 3 periodi studiati.

dove: FPCM NO COOLING = 2017-2018 (i 2 anni prima dell’inizio del programma di raffrescamento) – periodo (a) FPCM INSTALLATION YEAR = 2019 (il primo anno di installazione e implementazione del programma Element) – periodo (b) FPCM COOLING FIRST YEAR = 2020 (secondo anno di implementazione, primo completo) – periodo (c) FPCM COOLING SECOND YEAR = 2021 (terzo anno di implementazione, secondo completo) – periodo (c)

A partire dalle curve di lattazione aziendali (simili a quelle del grafico 1), sono state calcolate le produzioni annue aziendali a 305 giorni. La produzione media annua a 305 giorni per vacca dei 23 allevamenti del “Programma Element” di Arienti nei diversi anni, deviazione standard, minimo e massimo sono presentate nella tabella 1.

Tabella 1 – Produzione media annua per vacca nei 23 allevamenti Arienti “Programma Elements”, dal 2017 al 2021.

| Anno | N allev. | Media | Std Dev | Min | Max |

|---|---|---|---|---|---|

| 2017 | 23 | 10.483 | 891,45 | 8.420 | 11.921 |

| 2018 | 23 | 10.624 | 998,44 | 8.444 | 12.524 |

| 2019 | 23 | 10.803 | 1.019,58 | 8.937 | 12.583 |

| 2020 | 23 | 11.305 | 958,02 | 9.112 | 12.889 |

| 2021 | 23 | 11.733 | 1.034,77 | 9.421 | 13.420 |

Cosa ci dice la tabella 1. Se partiamo dalla differenza di produzione del 2018 rispetto al 2017, osserviamo un aumento di 140 kg (+1,34%). Questo lo possiamo assumere come il normale trend di incremento che include miglioramenti sia genetici che gestionali. Se calcoliamo la differenza tra il 2019 (prima estate di raffreddamento) e il 2018, osserviamo un aumento di 179 kg, circa 40 kg in più rispetto al miglioramento “normale” di riferimento. Quando confrontiamo però il 2020 con il 2019, la differenza sale a 501 kg, ben 361 kg al di sopra del miglioramento che abbiamo preso a riferimento, e tra il 2021 e il 2020 ci sono altri 428 kg di latte, ovvero 288 kg al di sopra del normale aumento previsto, prima che fosse implementato il raffrescamento. Le differenze tra il 2020 e il 2019, così come quelle tra il 2020 e il 2021 sono statisticamente significative, mentre quelle tra il 2018 e il 2019 non lo sono. Come pubblicato in precedenti articoli, è abbastanza chiaro che il miglioramento delle performance della vacca non si completa nell’anno di attivazione dell’impianto di raffrescamento, ma continua a crescere per almeno altre due estati.

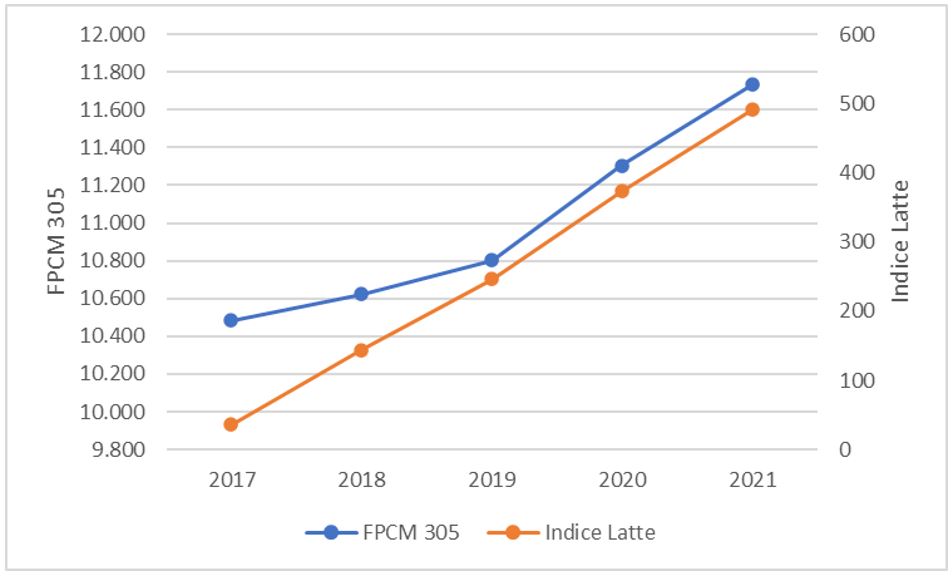

Nella tabella 2 viene riportata la produzione media di latte a 305 giorni per le 23 aziende nei 5 anni presi in esame e la media dell’indice latte per le vacche delle stesse aziende. L’incremento del valore fenotipico rappresenta la somma del miglioramento genetico e “non genetico” degli allevamenti considerati.

Tabella 2 – Miglioramento genetico annuale per vacca nei 23 allevamenti “Elements” di Arienti (Indice Latte medio) e incremento della produzione FPCM a 305 giorni.

| Anno | FPCM 305 (kg) | Indice latte (kg) | |

|---|---|---|---|

| 2017 | 10.483 | 36,37 | |

| 2018 | 10.624 | 144,27 | |

| 2019 | 10.803 | 246,48 | |

| 2020 | 11.305 | 372,72 | |

| 2021 | 11.733 | 490,97 | |

| Incremento ottenuto tra il 2019 e il 2021 | Totale 1.109 | Genetico 346 | Non genetico (raffrescamento?) 763 |

Cosa ci dice la tabella 2. Come appare evidente, l’aumento genetico delle 23 aziende in questo periodo è stato di 346 kg e l’aumento non genetico di 763 kg (più del doppio dell’aumento genetico), molto al di sopra dell’aumento fenotipico negli anni precedenti l’inizio del raffrescamento intensivo. Sarà interessante vedere se questa tendenza continuerà, e se sì, fino a quando e a che ritmo.

Quanto contribuisce il raffrescamento sulla possibilità di esprimere tutto il potenziale genetico delle vacche?

Continuando il ragionamento a supporto delle nostre ipotesi iniziali, utilizzando i dati che siamo riusciti ad analizzare in queste 23 aziende, ci piace mettere in evidenza un altro aspetto sintetizzato nella figura 2.

Fig 2 – Confronto tra trend della produzione media FPCM dei 23 allevamenti con il “Programma Elements” di Arienti e trend genetico dell’Indice Latte.

Il miglioramento genetico intrapreso dalle 23 aziende è sicuramente una parte importante della spiegazione del miglioramento produttivo ottenuto, è difficile però non notare come il miglioramento fenotipico dopo il 2019 sia più “aderente” al trend genetico, evidenziando come l’adozione di un programma di raffrescamento intensivo riesca a mitigare gli effetti negativi ambientali che limitano il potenziale produttivo delle vacche.

Miglioramento delle produzioni negli allevamenti Lombardi

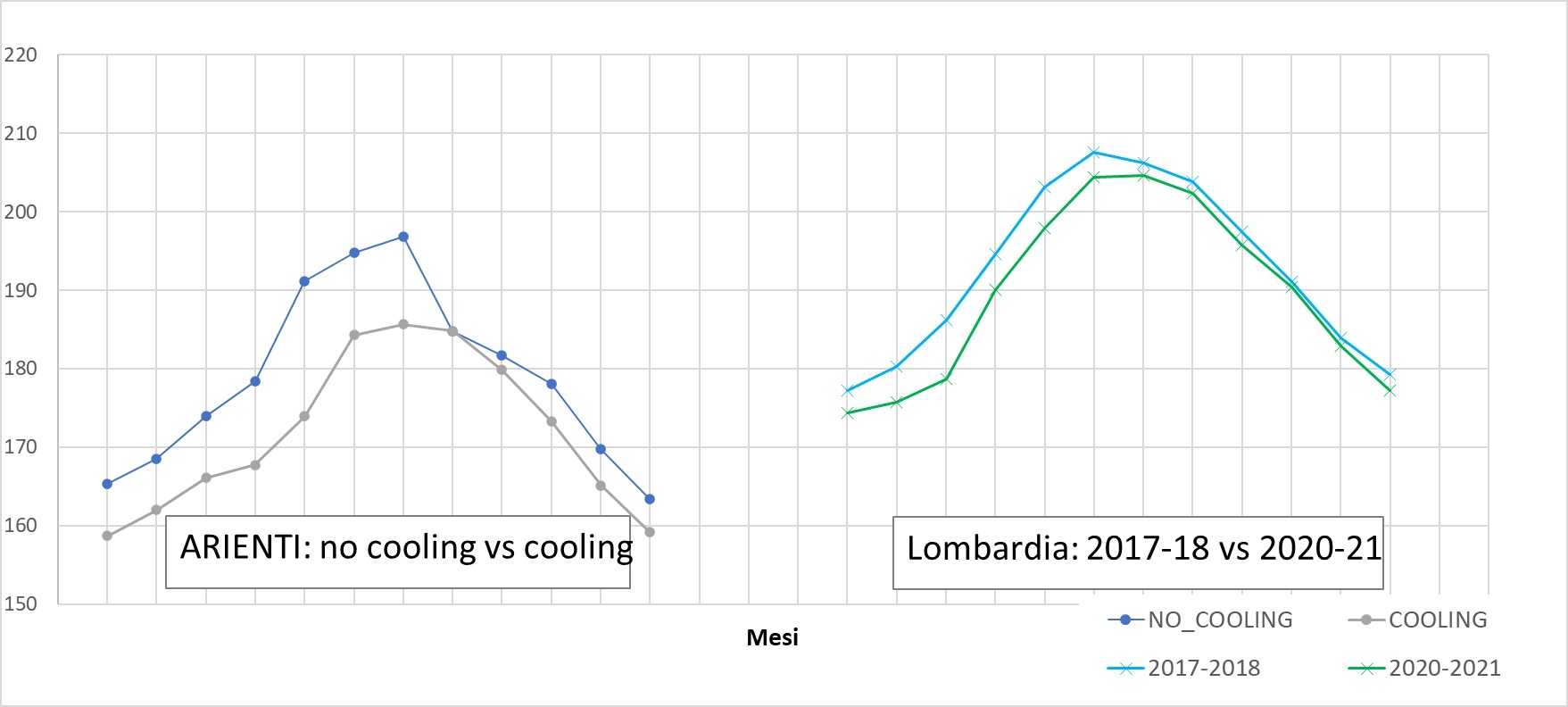

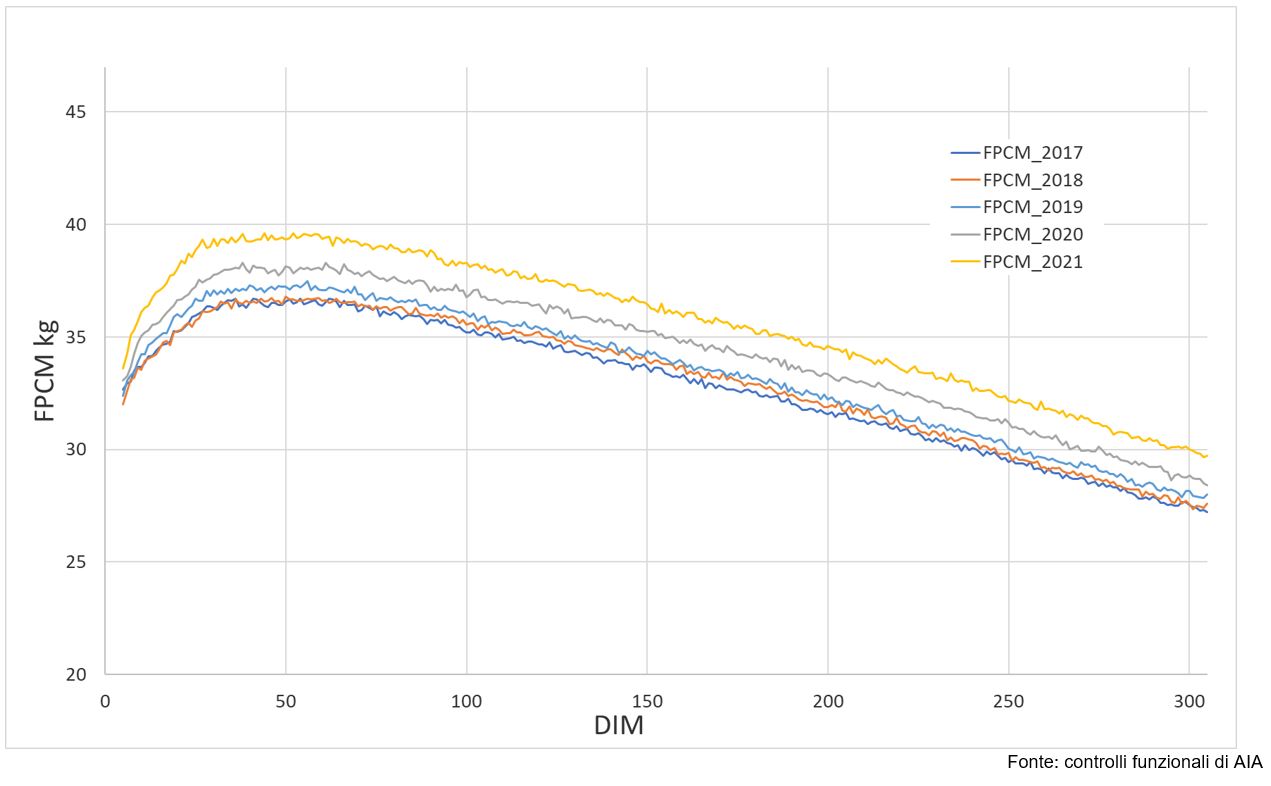

Ora, vediamo cosa è successo nello stesso periodo nel resto delle aziende zootecniche lombarde che si trovano nella zona della pianura padana (circa 2.000 aziende, nell’analisi sono incluse solo vacche frisone). Adottando lo stesso metodo, sono state calcolate le curve medie e l’andamento della produzione negli stessi anni che sono visibili in figura 3.

Fig 3 – Curve di lattazione degli allevamenti della Pianura Padana Lombarda, Frisona Italiana, produzione media FPCM per distanza dal parto (DIM), anni 2017 – 2021.

Come si può vedere, anche tutte le aziende lombarde hanno registrato un aumento significativo della produzione annua di latte negli anni 2020 e 2021, molto al di sopra di quanto osservato negli anni precedenti. Possiamo ipotizzare che, come per gli allevamenti “Elements”, l’aumento della produzione in questi anni sia superiore al miglioramento genetico previsto.

Come si può vedere, anche tutte le aziende lombarde hanno registrato un aumento significativo della produzione annua di latte negli anni 2020 e 2021, molto al di sopra di quanto osservato negli anni precedenti. Possiamo ipotizzare che, come per gli allevamenti “Elements”, l’aumento della produzione in questi anni sia superiore al miglioramento genetico previsto.

Confrontiamo i risultati

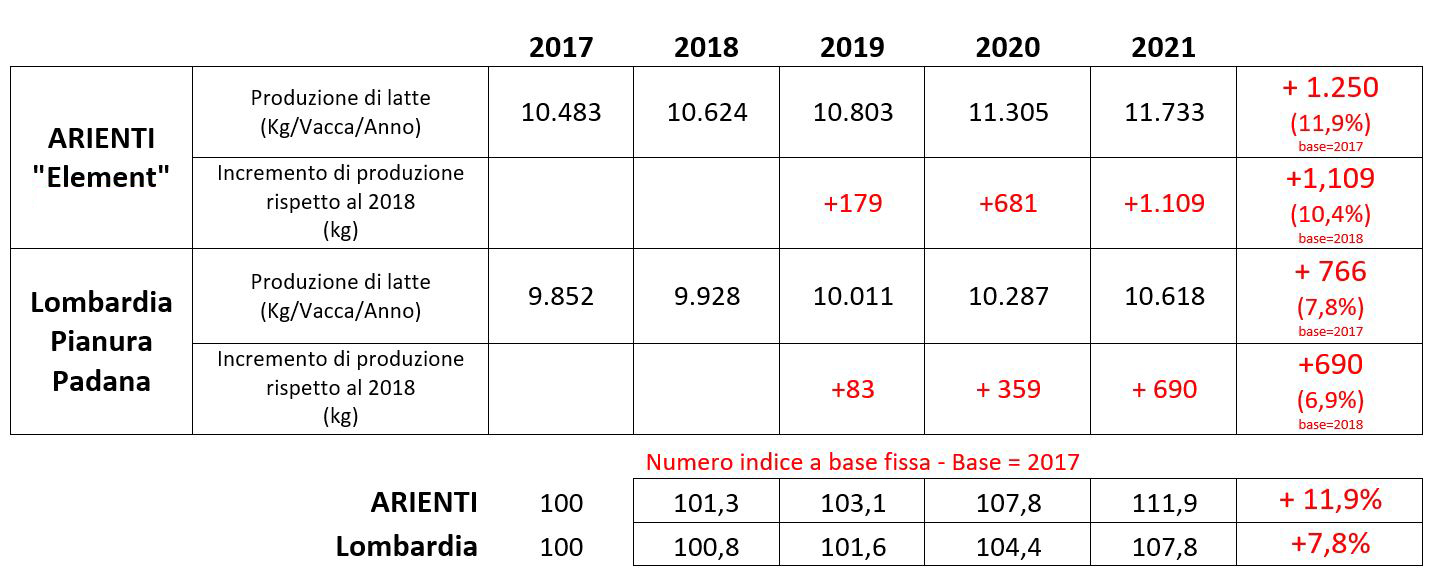

Per continuare la nostra discussione utilizzando i dati a disposizione, nella tabella 3 e nella figura 4 mettiamo direttamente a confronto il tasso di incremento ottenuto tra il 2017 e il 2021 nelle 23 aziende Arienti “Elements” con quello ottenuto in tutta la Lombardia.

Tabella 3 – Produzione media annua per vacca negli anni dal 2017 al 2021 e tasso di incremento dal 2018, negli allevamenti Arienti “Elements” e tutta la Lombardia.

Fig 4 – a: produzione media annua per vacca negli anni dal 2017 al 2021 e b: tasso di incremento dal 2017, negli allevamenti Arienti “Elements” e in tutta la Lombardia.

Come si evince dalla tabella 3 e nella figura 4a, negli ultimi 3 anni si registra un aumento della produzione annua di latte sia nelle aziende Arienti “Elements” che in tutte le aziende lombarde. Il tasso di incremento nell’intero periodo (2017 – 2021) è stato maggiore di quasi il 50% nelle aziende “Elements” rispetto a tutte le aziende lombarde (rispettivamente 1.250 e 766 kg di FPCM). Considerando il periodo dal 2019 (primo anno di implementazione del raffrescamento negli allevamenti “Elements”), la produzione di latte è aumentata di 1.109 kg negli allevamenti “Elements” (10,4%) rispetto ai 690 kg (6,9%) di tutti gli allevamenti lombardi, e quindi quasi del doppio.

La variazione dell’intensità dell’aumento della produzione annua di latte sia nelle aziende Arienti “Elements” che in tutte le aziende lombarde è ben visibile nella figura 4b, dove le medie sono state standardizzate al valore del 2017 rendendo confrontabili gli incrementi.

L’aumento osservato negli allevamenti “Elements” è, dal nostro punto di vista, ben spiegabile con la corretta installazione e funzionamento dei mezzi di raffrescamento a partire dall’estate 2019, come confermato dai tecnici Arienti e dall’elaborazione del monitoraggio della temperatura corporea delle bovine. L’incremento annuo in tutti gli allevamenti lombardi, pur essendo minore di quello osservato negli allevamenti “Elements”, è comunque superiore al miglioramento genetico atteso, e la domanda è: perché?

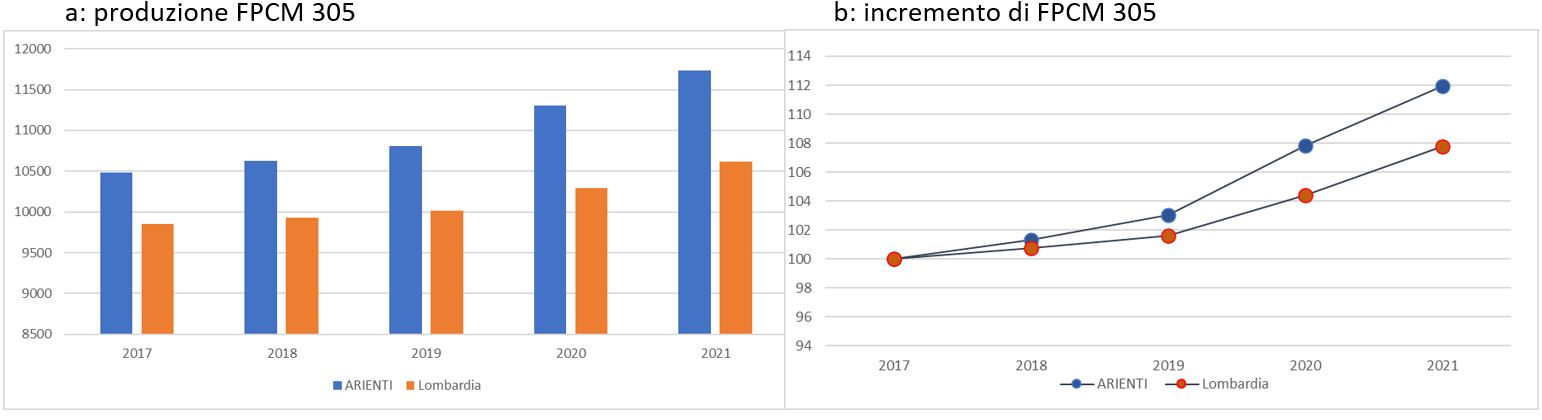

Misurare l’effetto del raffrescamento

Per valutare l’effetto dell’adozione di strategie di raffrescamento delle bovine sui risultati sopra presentati, ci siamo avvalsi dell’indice estate/inverno (S/W index), che AIA ha recentemente iniziato a calcolare e fornire a tutti gli allevatori associati. Questo indicatore confronta i parametri delle performance produttive e riproduttive delle vacche tra l’estate (luglio – settembre) e l’inverno (gennaio – marzo). Ci si aspetta che quanto più i risultati estivi si avvicinano a quelli invernali, tanto meglio l’azienda ha fatto fronte allo stress da caldo estivo, probabilmente, visto che non stiamo parlando di allevamenti di montagna, mediante una buona implementazione dei mezzi di mitigazione del caldo. Nella figura 5 è presentato il valore dell’indicatore S/W index del parametro FPCM negli anni dal 2017 al 2021, nei 23 allevamenti “Elements” e in tutta la Lombardia.

Fig 5 – Confronto dell’indicatore S/W index tra allevamenti ARIENTI e Lombardia.

Come si può vedere nella figura 5, e in accordo con i dati presentati finora in questo articolo, il rapporto estate/inverno è migliorato negli ultimi anni sia nelle aziende “Element” che in tutte le aziende lombarde, con risultati migliori, come previsto, nelle aziende Arienti “Elements”. Questo miglioramento del rapporto estate/inverno supporta la nostra convinzione che, almeno in parte, il miglioramento della produzione annua delle vacche, ottenuto in “Elements”, così come in tutti gli allevamenti lombardi, possa essere attribuito all’implementazione di mezzi di raffrescamento delle vacche in un numero sempre maggiore di allevamenti nel Paese.

Il miglioramento della fertilità gioca un ruolo decisivo

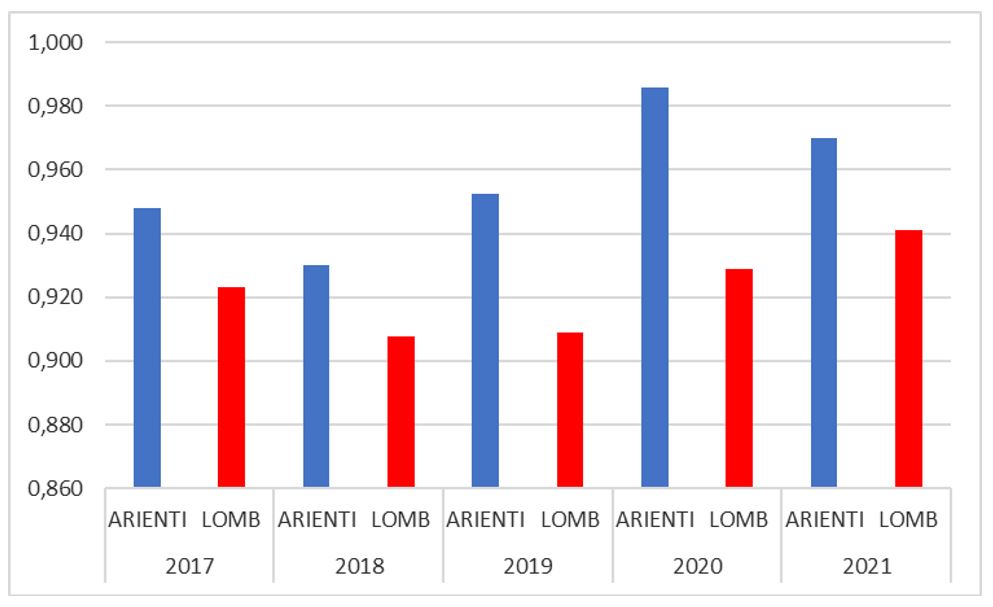

Un ulteriore effetto atteso del raffrescamento è il miglioramento della fertilità, che contribuisce in modo consistente all’aumento della produzione di latte. Questo aspetto è stato indagato mediante l’analisi della media mensile DIM (Days In Milk: giorni in lattazione) delle vacche, separatamente tra i 23 allevamenti ARIENTI e le aziende lombarde. La figura 6 mostra il risultato del confronto, prima tra aziende “Element” e Lombardia (a) e poi tra diversi periodi per lo stesso gruppo (b).

Fig 6 – Confronto delle medie mensili del DIM aziendale tra il gruppo ARIENTI e Lombardia nei tre periodi.

a: confronto ARIENTI-Lombardia, DIM medio mensile nei tre periodi

b: confronto di due periodi entro gruppo di aziende

Tenendo in considerazione che gli allevamenti Arienti “Elements” hanno avuto un DIM medio migliore rispetto al resto della Lombardia anche nel primo periodo (senza raffrescamento), il grafico mostra che nel periodo con il raffrescamento (2020-2021) il miglioramento del DIM è stato maggiore per gli allevamenti Arienti “Elements” rispetto al resto della Lombardia (grafico 6a). Quando si sovrappongono i due periodi per lo stesso gruppo (grafico 6b) si nota una cosa molto interessante: la diminuzione del DIM medio ha interessato maggiormente i mesi che vanno da aprile a luglio, ossia i mesi interessati dai parti con produzione di oociti nei mesi estivi. Questo fenomeno si osserva sicuramente per gli allevamenti “Elements” ma anche per tutti gli allevamenti Lombardi, seppure in misura minore. Nella tabella 4 che segue sono fornite le differenze tra primo e terzo periodo per mese, sia in giorni che in %. Si vede come le diminuzioni maggiori sono tra aprile e luglio, più intense a maggio, ossia relative a quei parti fecondati nel periodo luglio-agosto, ossia con produzione di oociti a giugno-luglio, periodo in cui il raffrescamento ha decisamente un ruolo cruciale.

Tabella 4 – Differenza del DIM medio mensile tra i periodi 2020-21 e 2017-18. Confronto tra le aziende Arienti “Elements” e Lombardia.

| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AUG | SET | OTT | NOV | DIC | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ARIENTI | Giorni | -6,6 | -6,5 | -7,9 | -10,6 | -17,2 | -10,4 | -11,2 | 0 | -1,8 | -4,7 | -4,6 | -4,3 |

| % | -4,00% | -3,90% | -4,50% | -5,90% | -9,00% | -5,40% | -5,70% | 0,0% | -1,0% | -2,7% | -2,7% | -2,60% | |

| Lombardia | Giorni | -2,8 | -4,5 | -7,6 | -4,5 | -5,2 | -3,2 | -1,7 | -1,5 | -1,8 | -0,7 | -1,1 | -2 |

| % | -1,60% | -2,50% | -4,10% | -2,30% | -2,50% | -1,50% | -0,80% | -0,7% | -0,9% | -0,4% | -0,6% | -1,10% |

Tiriamo le somme

Questo è il momento di chiudere il cerchio e tornare all’intensa “campagna” portata avanti in Italia negli ultimi anni. Come abbiamo pubblicato in precedenti articoli, l’effetto positivo del raffrescamento delle vacche in estate si riflette su un periodo più lungo rispetto al primo anno dalla sua attuazione, probabilmente a causa della continua riduzione dei giorni medi di lattazione (DIM medio aziendale) e del continuo miglioramento della condizione corporea delle vacche. Quindi, probabilmente, stiamo “raccogliendo” ora i frutti degli sforzi fatti.

Questo articolo, come detto in apertura, è un ragionamento basato su dati delle performance delle vacche e sul confronto tra due gruppi di allevamenti, uno dei quali (la Lombardia) è un “insieme” eterogeneo rispetto alla gestione del raffrescamento. Possiamo comunque mettere bene in evidenza i risultati ottenuti negli allevamenti Arienti “Elements” e, molto probabilmente, lo stesso fenomeno si sta verificando anche in gran parte degli allevamenti da latte italiani negli ultimi anni. Mettendo in fila i risultati illustrati per il gruppo di allevamenti “Elements”, possiamo concludere che:

- La corretta implementazione dei sistemi di mitigazione del caldo può ridurre in modo significativo il calo estivo delle performance delle vacche.

- Il tasso di miglioramento delle performance delle vacche nel primo anno di implementazione è relativamente minore rispetto a quello ottenuto nel secondo e terzo anno.

- L’aumento della produzione per vacca può essere correlato al miglioramento della fertilità (diminuzione del DIM medio), nonché al miglioramento delle condizioni corporee della vacca (minori perdite di peso causate da stress da caldo e ridotta assunzione di alimenti).

- L’incremento della produzione annua per vacca per le aziende che hanno adottato una corretta implementazione del raffrescamento estivo è il doppio del miglioramento genetico previsto.

- Combinare la corretta installazione e gestione dei sistemi di raffrescamento con servizi di consulenza per seguirne l’efficacia (come avviene nel Programma Elements di Arienti), aiuta ad ottenere miglioramenti nelle performance delle vacche più significativi rispetto a tutte le aziende agricole lombarde nello stesso periodo di tempo.

La domanda resta la stessa: fino a quando e a quale ritmo questi miglioramenti saranno osservabili?

Autori

Israel Flamenbaum (1), Alessia Tondo (2), Dario Pasetti (3)

(1) Cow Cooling Solutions ltd

(2) Associazione Italiana Allevatori (AIA)

(3) ARIENTI & C. SRL