La presente sinossi si inserisce in un panorama in cui al benessere e alle emozioni degli animali viene attribuita sempre maggior importanza, tanto che gli stati emotivi di sette specie di animali da allevamento verranno a breve inseriti in etichetta da una delle più grandi GDO in Inghilterra. Inoltre, in altri Paesi europei si stanno sviluppando etichette sempre più esplicative che includono gli esiti di valutazioni del benessere animale basati anche su osservazioni comportamentali. In questo contesto, un gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Padova si è posto l’obiettivo di osservare con la lente di ingrandimento il comportamento materno delle bovine da latte per capire cosa succede tra madre e vitello nelle primissime ore dalla nascita.

Una delle fasi più delicate nell’allevamento della bovina da latte è il cosiddetto “periodo di transizione“, infatti la gestione degli animali in questo periodo si riflette non solo sulla loro produttività, in termini quantitativi e qualitativi, ma anche sul loro generale stato di salute e sulla ripresa dell’attività riproduttiva.

Poco prima di partorire le bovine vengono generalmente spostate in un box dedicato che dovrebbe essere pulito, asciutto e ricoperto con un abbondante strato di paglia fresca dove poter riposare e affrontare l’evento in maggior tranquillità. Ove presente, il box parto offre, inoltre, un ambiente ottimale e più igienico anche per il vitello e favorisce la manifestazione delle cure parentali da parte della madre. Ormai da decenni è pratica comune separare i vitelli nati da bovine lattifere il prima possibile dalle proprie madri, trasferendoli in strutture stabulative individuali, dove possono rimanere per non più di 8 settimane; la stabulazione individuale consente una migliore gestione dei vitelli e riduce il rischio di trasmissione di patologie respiratorie e gastrointestinali, che, come noto, sono molto frequenti nelle primissime fasi di vita. Secondo la Direttiva 2008/119/CE, i vitelli devono ricevere colostro bovino il prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime 6 ore di vita, fino ad assumerne 6-9 litri entro le 24 ore, suddivisi in più pasti.

L’assunzione di colostro è fondamentale per garantire il trasferimento dell’immunità passiva, la cui buona riuscita è determinata sostanzialmente da tre fattori: qualità, quantità e tempistica di somministrazione; la somministrazione del colostro può essere fatta tramite biberon o con secchio dotato di tettarella, ma non è raro il ricorso alla sonda esofagea che facilita e velocizza questa operazione. Nonostante quanto detto, già da tempo i sistemi alternativi alla gestione convenzionale attuata negli ultimi sessanta anni stanno ricevendo sempre più interesse da una vasta gamma di stakeholders. Da alcuni studi è emerso infatti che sia le vacche che i vitelli beneficiano di un contatto prolungato nei cosiddetti sistemi “Cow-calf contact” dove non viene attuata la separazione alla nascita (Beaver et al., 2019; Meagher et al., 2019; Waiblinger et al., 2020) tra cui:

- assunzione di colostro e latte alla giusta temperatura e nella quantità desiderata;

- ottimale posizione per il vitello per l’assunzione dei liquidi e corretto funzionamento della doccia esofagea;

- minor incidenza di problemi digestivi, fermentazioni indesiderate e diarree;

- miglior assorbimento di immunoglobuline e trasferimento dell’immunità passiva;

- maggior tasso di crescita e peso allo svezzamento e minor tasso di mortalità;

- completo svuotamento della mammella, che ne migliora lo stato di salute (minor CCS e minor incidenza di mastiti sia durante che dopo il periodo di allattamento);

- maggior produzione di latte;

- manifestazione dei comportamenti specie-specifici: cure parentali da parte della madre, sviluppo di migliori abilità sociali e di comunicazione nei vitelli;

- riduzione di comportamenti anormali nei vitelli (cross-sucking, tongue-playing, tongue-rolling)

Essendo i bovini animali molto sociali, l’isolamento dai conspecifici provoca stress indipendentemente dall’età. Un tipo diverso di stress è quello legato alla separazione tra vacca e vitello che è più influente dopo che si è consolidato il legame materno e che in entrambi provoca ripercussioni a breve e lungo termine. Una separazione precoce che avviene da un istante all’altro ha effetti negativi e diventa progressivamente più difficile da spezzare all’aumentare del tempo che il vitello ha trascorso insieme alla madre come ad esempio 4 o 15 giorni rispetto alle 24 ore (Flower and Weary, 2003). I vitelli separati dopo che si è formato il legame materno trascorrono più tempo in piedi e ad esplorare l’ambiente rispetto ai vitelli separati alla nascita che invece trascorrono molto più tempo in decubito e a riposo. I vitelli separati bruscamente sono più inclini a manifestare comportamenti orali anormali come la suzione di orecchio, coda, ombelico o prepuzio dei conspecifici oppure stereotipie se stabulati individualmente; hanno dimostrato di avere una funzione del sistema immunitario compromessa diventando più suscettibili alle malattie; rispondono in modo esacerbato alle novità o a situazioni nuove e allo stress e sviluppano comportamenti sociali meno appropriati rispetto a vitelli che restano sotto madre più a lungo e che vengono separati in modo più fisiologico. La separazione del vitello dalla vacca effettuata all’età di due o tre mesi è, infatti, molto più semplice e meno stressante soprattutto se effettuata in due fasi come dimostrato per i vitelli da carne da Haley e coll. (2005). Anche i sistemi “Cow-calf contact” introdotti nella filiera della produzione del latte dove i vitelli non vengono separati dalle madri alla nascita suggeriscono una separazione molto graduale. I ricercatori impegnati in tali sistemi (Meagher e coll. 2019; Beaver e coll. 2019; Waiblinger e coll. 2020) riportano infatti che la non separazione alla nascita del vitello dalla madre porta con sé anche delle problematiche gestionali e di investimento di tempo che solo dei bravi e attenti allevatori possono contrastare.

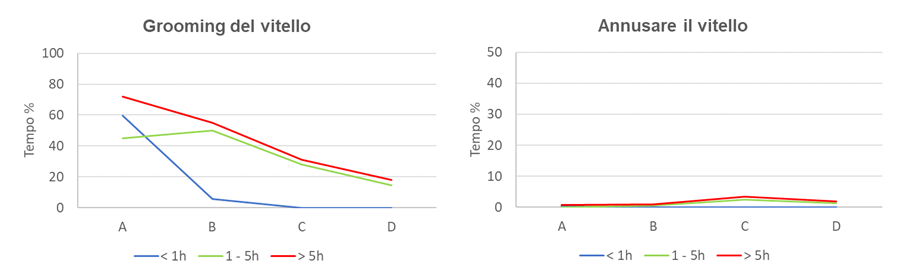

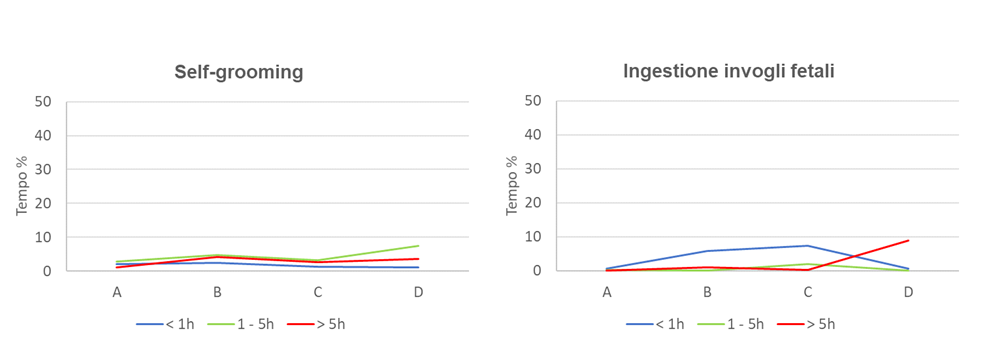

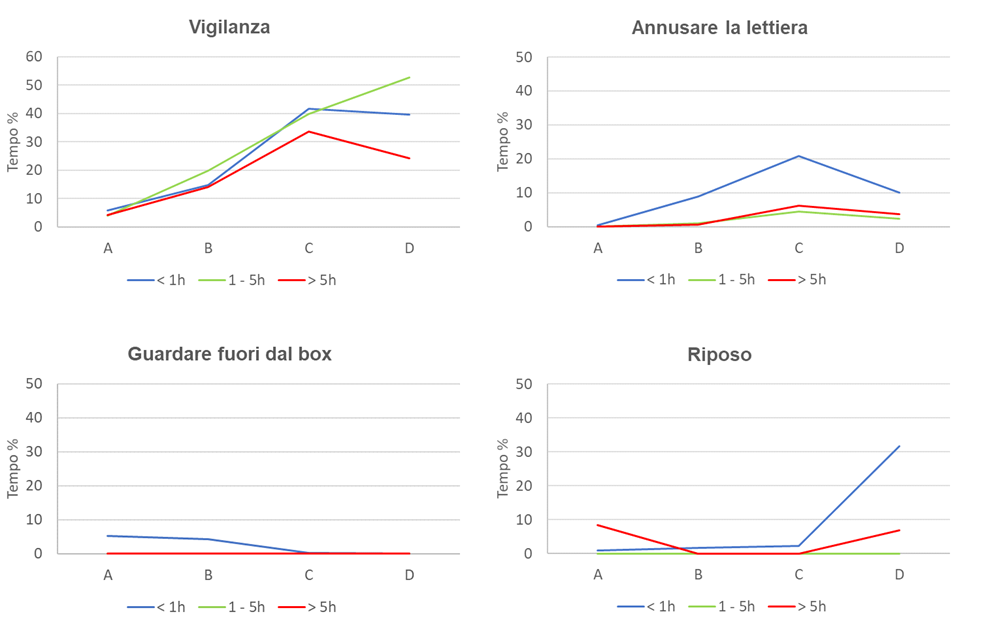

Lo studio di cui riportiamo alcuni risultati nella presente sinossi, è stato condotto su un campione di convenienza di 10 bovine da latte di razza Pezzata Rossa Italiana che sono state osservate in continuo per due ore a partire dal momento dell’espulsione del vitello. Prima di procedere con le osservazioni, il gruppo di ricerca ha redatto un etogramma ad hoc comprensivo di comportamenti comunemente manifestati dalle bovine (alimentarsi, ruminare, riposare, etc.) e comportamenti che potrebbero essere manifestati dopo il parto (ingerire gli invogli fetali, essere vigili, leccare il vitello, annusare la lettiera, etc.). Tutti i comportamenti visibili e di interesse, con relativo orario di inizio e fine, sono stati riportati in apposite schede di valutazione e sono poi stati sottoposti ad analisi descrittiva classificando tre gruppi di bovine in funzione del tempo trascorso con il vitello (< 1h; 1 – 5h; > 5h). Inoltre, il periodo di tempo complessivo dell’osservazione è stato suddiviso in quattro intervalli della durata di 30 minuti ciascuno (A: 0 – 30 minuti; B: 30 – 60 minuti; C: 60 – 90 minuti; D: 90 – 120 minuti).

Cosa abbiamo imparato da questo studio?

Come atteso sulla base di quanto riportato in letteratura scientifica, fin dai primi istanti dopo il parto tutte le bovine hanno manifestato comportamenti materni quali leccare intensamente il vitello (Figura 1a), annusarlo (Figura 1b) e scuoterlo, anche se nel gruppo < 1h la manifestazione di questi comportamenti ha subito un’interruzione forzata dovuta all’allontanamento del vitello. Il self-grooming (Figura 1c) è stato osservato prevalentemente nei gruppi 1 – 5h e > 5h, a indicare un possibile nesso con l’attività di grooming del vitello, e negli stessi gruppi è stato registrato un numero di vocalizzazioni notevolmente maggiore rispetto a quello del gruppo < 1h, facendo ipotizzare che le bovine stessero comunicando con i propri vitelli tramite vocalizzazioni da imprinting materno (Contact calls). Tutte le bovine hanno ingerito gli invogli fetali (Figura 1d) nel corso delle prime 2 ore dopo il parto e sono rimaste vigili (Figura 1e) e attente a ciò che accadeva nell’ambiente circostante, ma solo le bovine del gruppo < 1h si sono alimentate in mangiatoia e lo hanno fatto dopo che il vitello era stato allontanato. Le bovine di tale gruppo in seguito alla separazione del vitello hanno trascorso diverso tempo annusando la lettiera (Figura 1f), sono apparse più frequentemente agitate e sono state le uniche a guardare fuori dal box (Figura 1g), facendo ipotizzare che stessero cercando il vitello. Tutte le bovine hanno trascorso del tempo in decubito a riposo (Figura 1h), soprattutto durante l’intervallo D, ma le bovine del gruppo < 1h hanno riposato molto più tempo, a indicare che le bovine ancora insieme ai loro vitelli dedicavano più tempo ad altri comportamenti quali ad esempio il grooming del vitello, il self-grooming o semplicemente restando vigili. Per quanto riguarda l’allattamento, solo una bovina ha allattato il proprio vitello nel corso dell’intervallo D e per soli 25 secondi, mentre in tutti gli altri casi questo comportamento non è stato osservato.

Questo risultato potrebbe sorprendere rispetto alle conoscenze della specie in generale e alla letteratura scientifica, tuttavia è in linea con quanto riportato relativamente al comportamento materno di bovine da carne da von Keyserlingk e Weary (2007). Alcuni comportamenti presenti nell’etogramma che non sono stati mai osservati sono: ruminare, mordere il vitello, dare testate al vitello e manifestare stereotipie.

Dalla presente sinossi, più che delle concrete conclusioni emergono diversi spunti di riflessione come ad esempio quale effettivamente potrebbe essere la miglior gestione della coppia vacca vitello e la corretta tempistica per la separazione? Nelle primissime ore di vita del vitello la vacca non lo allatta mentre è più impegnata a leccarlo e a creare un legame tra i due ma questo non significa che non lo allatterebbe né gli fornirebbe in tempi utili il colostro la cui assunzione è vitale, pertanto, al fine di un passaggio efficiente dell’immunità passiva al vitello è necessario ricorrere a colostratura forzata e usare come via di somministrazione del colostro la sonda gastro-esofagea in un momento in cui spontaneamente non verrebbe allattato? Anche con genetica meno spinta la domanda da porsi è comunque quanto siamo distanti dal punto di vista gestionale a favorire il normale comportamento bovine rispetto ad imporlo?

Figura 1a-h. Percentuale di tempo in cui le bovine dei tre gruppi sono state impegnate, durante gli intervalli di tempo A, B, C e D, nei seguenti comportamenti: grooming del vitello (a); annusare il vitello (b); self-grooming (c); ingerire gli invogli fetali (d); vigilanza (e); annusare la lettiera (f); guardare fuori dal box (g); riposare (h).

Bibliografia:

- Beaver, A., Meagher, R.K., von Keyserlingk, M.A.G. and Weary, D.M. (2019). Invited review: a systematic review of the effects of early separation on dairy cow and calf health. Journal of Dairy Science, 102(7), 5784–5810

- Flower, F.C. and Weary, D.M. (2003). The effects of early separation on the dairy cow and calf. Animal Welfare, 12, 3, 339-348

- Haley, D.B., Bailey D.W. and Stookey J.M. (2005). The effects of weaning beef calves in two stages on their behavior and growth rate. Journal of Animal Science, 83, 2205-2214.

- Meagher, R.K., Beaver, A., Weary, D.M. and von Keyserlingk, M.A.G. (2019). Invited review: a systematic review of the effects of prolonged cow–calf contact on behavior, welfare, and productivity. Journal of Dairy Science, 102(7), 5765–5783

- von Keyserlingk, M.A.G. and Weary, D.M. (2007). Maternal behavior in cattle. Hormones and Behavior, 52, 1, 106-113

- Waiblinger, S., Wagner, K., Hillmann, E. and Barth, K. (2020). Play and social behaviour of calves with or without access to their dam and other cows. Journal of Dairy Research, 87(S1), 144–147

Autori: Marta Brscic e Claudia Manfrè