Chi partecipa al piano nazionale di miglioramento genetico delle razze di bovine da latte facendo i controlli funzionali di AIA può usufruire di dati utili alla gestione come quelli riportati dal Sintetico Collettivo, sempre di AIA. L’utilità di questo tabulato è anche dovuta al fatto che per ognuna delle 52 informazioni rappresentate al termine di ogni controllo funzionale l’allevatore e i suoi consulenti possono fare il benchmark, ossia confrontarsi con gli allevatori della propria provincia e dell’Italia.

Nella sezione sanità del Sintetico Collettivo alla riga 27 troviamo il biomarker “% capi con la proteina < 2.90%“. Il cut-off 2.90% è relativo alla razza frisona e ha un valore osservarlo solo nelle prime settimane di lattazione, o meglio nell’ambito temporale dei primi due controlli funzionali.

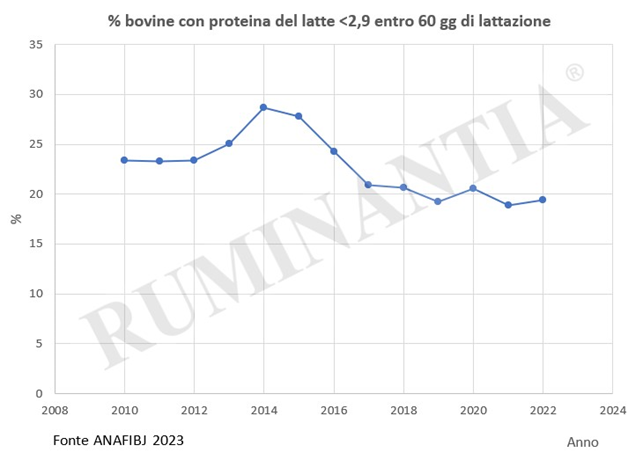

Nel mese di settembre 2023 in Italia il 16,7 % delle frisone italiane controllate presentava una percentuale di proteina del latte < 2.90%.

Secondo quanto elaborato da ANAFIBJ nel 2023, dopo il picco di incidenza di questo biomarker del 2014 c’è stato un assestamento all’incirca intorno al 20% dal 2018 ad oggi, a testimonianza di una maggiore attenzione al bilanciamento amminoacidico delle diete per bovine da latte.

Questo biomarker può aiutare a capire se l’allevamento di cui si stanno valutando i fenotipi riesce a “mungere” tutto il potenziale genetico per i caratteri proteina percentuale e proteina in chilogrammi. I primi due controlli funzionali rappresentano grosso modo i primi due mesi di lattazione, periodo nel quale la produzione è massima e gli animali sono in uno status di bilancio energetico e amminoacidico negativo.

Consultando il Profilo Genetico Allevamento di ANAFIBJ dell’intera popolazione della Frisona Italiana in selezione, si può notare che negli ultimi 10 anni non è stato espresso fenotipicamente il potenziale genetico per produrre nel latte tutta la proteina percentuale e in valore assoluto che la genetica permetterebbe. Nel 2022 questo divario è stato rispettivamente di – 0.28% e di – 71 kg. Ovviamente è impensabile che un genotipo produttivo si esprima al 100%, perché esistono dei limiti fisiologici tipici della specie bovina, ma attraverso la gestione e la nutrizione questa discrepanza può essere parzialmente colmata. Ad eccezione degli USA, nel resto del mondo è vietato l’utilizzo dei growth promoter e delle farine di origine animale come quella di pesce, sangue e piume. Questi alimenti e additivi consentono di ridurre sensibilmente questo gap ma hanno degli intrinseci rischi di creare problemi alla salute pubblica. Per questo motivo i fenotipi relativi alla quantità e qualità del latte sono poco confrontabili con gli USA fintanto che la loro legislazione sulla food safety non cambierà.

L’attenzione che si pone alla concentrazione proteica o caseinica del latte ha diverse motivazioni.

Il primo è di ordine economico, perché in un Paese come l’Italia che trasforma buona parte del latte in formaggi spesso di alto pregio la caseina ha ovviamente più interesse della produzione di latte di per sè.

Di non marginale importanza sono anche i motivi riproduttivi e sanitari. Il sistema ormonale IGF-S viene maggiormente secreto dal fegato ma anche da tanti altri tessuti. Esso è un potente fattore di crescita cellulare e pertanto esercita un ruolo positivo sulla crescita e la qualità degli ovociti e dei follicoli ovarici. L’ IGF-1 stimola la proliferazione e la capacità steroidogenica della teca e della granulosa, e agisce anche a livello ipofisario e ipotalamico. La concentrazione d’IGF-1 nel fluido follicolare dei grandi follicoli è influenzata dall’IGF-1 circolante. L’IGF-1 aumenta il numero di recettori per LH, e quindi la produzione di estradiolo. A modulare la secrezione di IGF-1, oltre al GH, è anche la concentrazione ematica di amminoacidi che sono quindi un importante fattore di “convincimento” per le bovine a prendere la decisione di riprodursi. La carenza proteica riduce la concentrazione di IGF-1 in risposta al GH ma induce anche resistenza all’azione dell’IGF-1. Questo ormone è un importante biomarker candidato a verificare e quantificare uno status di bilancio amminoacidico negativo. I fabbisogni amminoacidici durante una risposta immunitaria aumentano soprattutto per la produzione epatica di proteine della fase acuta. Durante la risposta immunitaria aumentano il catabolismo proteico dei tessuti, l’uptake epatico di amminoacidi e la sintesi epatica di proteine.

Sappiamo che le bovine di razze molto selezionate a produrre latte, grasso e proteina quando sono “fresche” e non ancora gravide hanno un particolare assetto ormonale e metabolico che dà assoluta priorità metabolica alla mammella. Quando sono nuovamente gravide la priorità si sposta all’utero. Le funzioni metaboliche sospendibili sono la riproduzione e lo stoccaggio di acidi grassi, quelle riducibili la locomozione e la crescita, mentre quelle non riducibili sono il metabolismo cellulare basale, l’attività circolatoria e neurale, e la produzione del latte. È la biologia evolutiva che ha permesso di creare le condizioni per capire questo fenomeno. Questo spostamento delle priorità metaboliche tra la mammella e l’utero gravido altro non è che l’attitudine materna, e la selezione genetica l’ha di fatto resa oggetto di selezione. L’ingestione di sostanza secca e la capacità fermentativa del microbiota ruminale non sono in grado di restituire alle bovine tutti quei nutrienti che gli sono necessari, per cui questi animali esperiscono uno status più o meno prolungato di bilancio energetico e amminoacidico negativo.

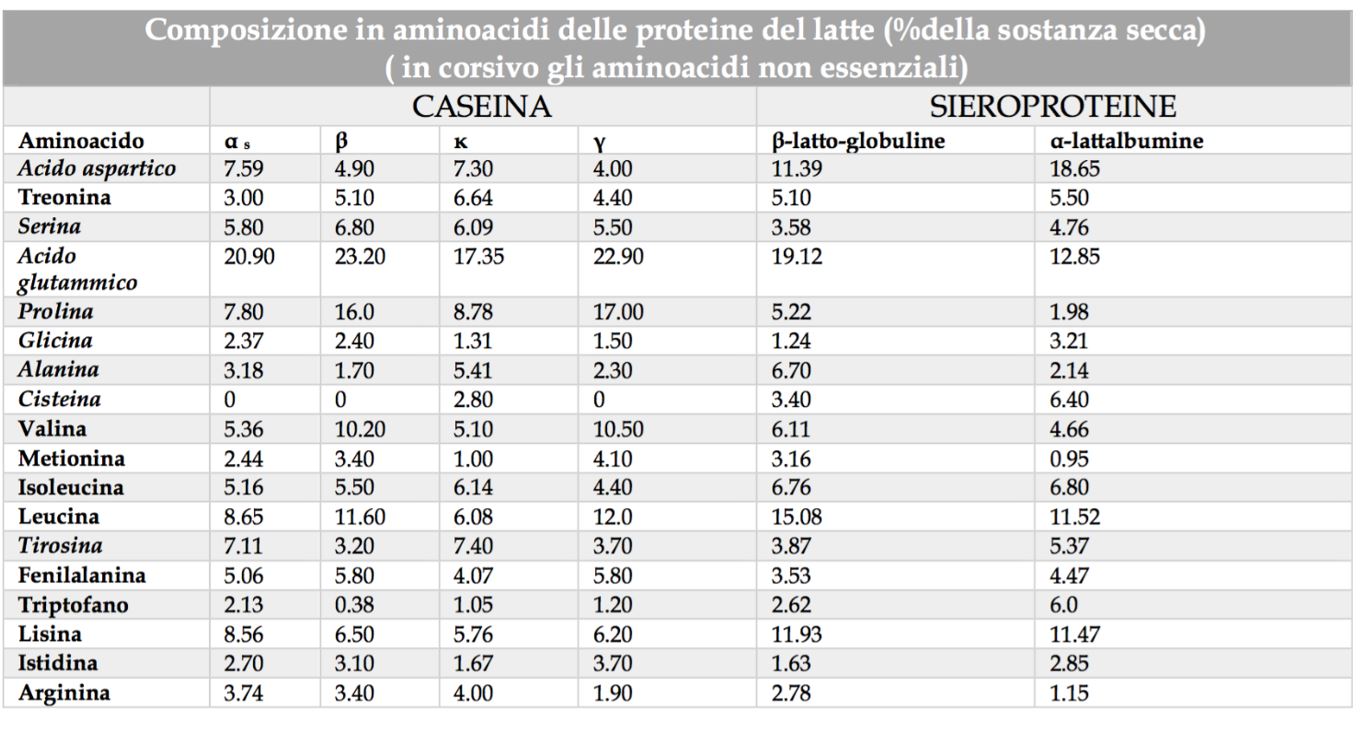

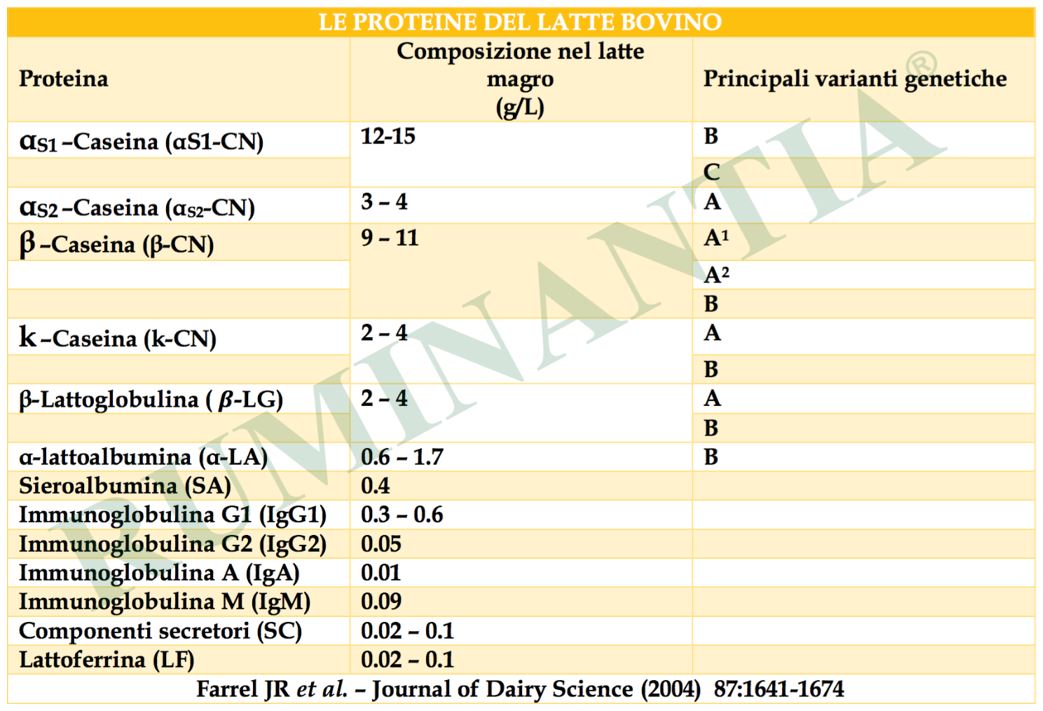

Abbiamo quindi ricordato che nella bovina in lattazione non gravida la mammella ha la priorità metabolica, per cui anche l’uptake mammario degli amminoacidi per la sintesi delle proteine del latte sarà assoluto. La carenza di anche solo uno di essi ridurrà la sintesi delle caseine e causerà carenze secondarie ad altri tessuti. Gli aminoacidi sono 20, suddivisi al 50% tra quelli essenziali, ossia che l’organismo non riesce a sintetizzare in quantità sufficiente e quindi deve approvvigionare tramite l’alimentazione, e quelli non essenziali, ossia sintetizzabili da altri amminoacidi o da altre fonti. Tra queste due “liste” non esiste un confine netto perché tra gli aminoacidi esiste uno stretto equilibrio. Le caseine sono una serie di proteine, e quindi una sequenza di amminoacidi, piuttosto lunga e complessa. Abbiamo le caseine alfa, Beta e gamma, e molte sono le loro varianti. Ognuna di esse ha una sequenza amminoacidica ben definita.

Nella bovina da latte, come del resto in tutti i ruminanti, due sono le fonti principali di amminoacidi: quella endogena derivante dal catabolismo proteico e quella esogena che dipende dalla nutrizione e ricade sotto la terminologia di proteina metabolizzabile (MP). La MP è costituita dalla proteina microbica ruminale, ossia dal microbiota che viene riversato nell’intestino tenue per poi essere assorbito, e la quota proteica che “by-pass” il rumine contenuta negli alimenti che compongono la dieta giornaliera. Il rapporto tra gli aminoacidi della proteina metabolizzabile di origine microbica è perfetto per le principali funzioni dell’organismo, come la sintesi delle caseine mentre la quota di proteina vegetale indegradabile ha una composizione amminoacidica quasi mai ottimale. Gli amminoacidici presenti nella MP vengono assorbiti a livello di intestino tenue e attraverso il sangue giungono nelle cellule epiteliali dell’alveolo mammario dove avviene la sintesi delle caseine e delle altre proteine presenti nel latte.

Se ci sono carenze relative anche di uno solo degli amminoacidi la sintesi delle caseine non avviene e quello che si può notare è in generale un ridotto livello di proteina del latte di massa rispetto ai dati storici dell’allevamento che si sta osservando, e una percentuale di bovine “fresche” con la proteina del latte < 2.90% superiore alla media nazionale e/o a quella provinciale.

Allo stato attuale delle conoscenze di nutrizione della bovina da latte si può stimare quale sia l’amminoacido limitante di una determinata dieta in uno specifico allevamento; altrimenti, è forse più semplice fare delle prove empiriche. La prima è la meno complessa ma anche la più rischiosa perché si tratta di indurre un’acidosi sub-clinica acuta per un periodo anche breve misurando prima e dopo la razione “acidogena” la percentuale di proteina oppure di caseina del latte. Uno dei sintomi non patognomonici ma di “forte” sospetto” di una acidosi subclinica nella fase iniziale è l’innalzamento repentino della proteina/caseina del latte. Questa malattia metabolica insorge per razione con una concentrazione di amido molto elevata rispetto a quella dei carboidrati strutturali (NDF). In queste condizioni si riduce l’attività ruminativa del rumine, e quindi la produzione di saliva e della sua capacità tampone. Quando il pH ruminale scende, la flora amilolitica cresce rapidamente e con essa l’acido propionico. La maggiore massa di microbiota ruminale significa un maggior afflusso di proteina metabolizzabile di origine microbica, e quindi di amminoacidi utili alla sintesi delle caseine.

Un secondo metodo è quello del “dose-risposta” utilizzato anche per mettere a punto il fabbisogno di taluni amminoacidi. Alle razioni possibilmente delle bovine “fresche” e non ancora gravide si aggiunge una quantità nota prima di lisina rumino-protetta e successivamente di metionina rumino-protetta. In seguito si valutano eventuali innalzamenti della proteina del latte di massa o di riduzione della numerosità di bovine che hanno una percentuale di proteina < 2.90%. Di questi due amminoacidi si conoscono con sufficiente precisione i fabbisogni e il rapporto ottimale tra di loro. Si considera ideale nella dieta un rapporto lisina-metionina 2.38:1. Per gli altri amminoacidi qualche informazione esiste, ma poi in pratica è difficile fare i test dose-risposta perché la forma ruminoprotetta di tutti gli amminoacidi essenziali ancora è ancora disponibile. Per taluni si conosce quella che dovrebbe essere la concentrazione ideale, spesso espressa come percentuale degli amminoacidi essenziali (EAA). I moderni software di razionamento basati sul CNCPS che dispongono anche di informazioni sulla composizione amminoacidica degli alimenti possono essere utilizzati per verificare le concentrazioni degli altri amminoacidi.

Conclusione

E’ di grande importanza avere a disposizione biomarker che possano evidenziare e quantificare i bilanci energetici e amminoacidi negativi delle bovine nelle prime settimane di lattazione non ancora gravide. Quando queste condizioni ormai fisiologiche aumentano la loro gravità possono avere ripercussioni sanitarie, riproduttive ed economiche gravi sulle singole bovine e sull’intero allevamento.

Per diagnosticare un grave bilancio amminoacidico negativo poche sono le possibilità. La percentuale di bovine di razza frisona che nei primi due mesi di lattazione hanno una concentrazione di proteina del latte > 2.90 % è un biomarker che, anche se dotato di bassa sensibilità e specificità, può fornire indicazioni pratiche su come agire sulla nutrizione e sulla gestione delle bovine da latte.