ABSTRACT

Le confezioni degli alimenti devono comunicare informazioni obbligatorie, ma possono essere utilizzate anche per pratiche di marketing come la promozione e sono una via di comunicazione dall’industria al consumatore. Considerando che le vacche sono gli animali principalmente coinvolti nell’industria lattiero-casearia, è essenziale esaminare attentamente ciò che le confezioni dei prodotti lattiero-caseari trasmettono su di esse. Gli obiettivi di questo studio sono quelli di analizzare la presenza di riferimenti alle vacche sulla confezione dei latticini presenti all’interno di famosi supermercati al dettaglio in Brasile e nel Regno Unito e di discutere le implicazioni etiche delle pratiche promozionali dei produttori lattiero-caseari. Abbiamo scoperto che in entrambi i paesi la maggior parte delle confezioni non fa alcun riferimento alle “mucche”. Nel Regno Unito, una media del 31% degli imballaggi utilizzava un riferimento visivo alle mucche mentre in Brasile la media era del 15%. Abbiamo individuato quattro modalità di significatori della vacca con un forte richiamo comune alla natura che riflettono e affermano una narrativa idilliaca della produzione di latte. I nostri risultati rispecchiano il concetto di referente assente, coniato da Carol Adams, sia per quanto riguarda le confezioni che contengono una qualche tipologia di rappresentazione della vacca sia per quelle che non ne contengono. Considerando che ciò potrebbe influenzare la comprensione e l’opinione del consumatore nei confronti delle vacche, abbiamo evidenziato che la mancanza di informazioni adeguate sulle condizioni di vita di questi animali e l’occultamento delle problematiche relative al loro “sfruttamento” mediante la diffusione mondiale del racconto della “mucca felice” sono due questioni importanti da porre per quanto riguarda le problematiche di etica del marketing.

Parole chiave: industria lattiero-casearia; bioetica; “mucca” felice; marketing; consapevolezza del consumatore

Indice:

1.Introduzione

2. Background Concettuale

2.1. Conflitti morali e approvazione distorta dello sfruttamento animale

2.2. Questioni di sfruttamento delle vacche

2.3. Verso un concetto ampliato di sostenibilità

2.4. Le confezioni come supporto promozionale

2.5. Marketing di prodotti di origine animale da un punto di vista critico

2.6. Descrizione delle nazioni coinvolte nella ricerca

3. Metodi

3.1. Fase preliminare

3.2. Selezione del caso

3.3. Raccolta dei dati

3.4. Analisi delle immagini

4. Risultati

5. Discussione

5.1. Storie di marketing dei prodotti lattiero-caseari

5.2. L’assenza delle vacche

5.3. Il significato delle vacche sulle confezioni dei latticini

5.4. Richiamo alla natura e uso improprio di concetti provenienti dalla scienza che si occupa del benessere animale

5.5. Limitazioni dello studio

6. Conclusioni

1. Introduzione

C’è un dibattito in corso sulla consapevolezza e sulle opinioni del pubblico per quanto riguarda il consumo di prodotti di origine animale. Ad esempio, le opinioni dei cittadini sulle questioni relative al benessere degli animali differiscono notevolmente tra i diversi paesi e gruppi studiati, il che indica che non esiste un pensiero comune per quanto riguarda l’importanza delle condizioni di vita degli animali allevati per la produzioni di cibo quando i consumatori devono fare una scelta. Gli psicologi sociali hanno dimostrato che le persone tendono a valutare le caratteristiche degli animali in base allo scopo per cui questi animali vengono utilizzati, indipendentemente dalle loro capacità cognitive, emotive o specifiche della specie [1]. Negli ultimi decenni, l’emergere del campo dell’etica animale ha aumentato la vigilanza sulla costruzione di significati, valori morali e scelte riguardanti gli animali. È risaputo che il marketing ha una forte influenza sul comportamento dei consumatori [2], sia per scelte più sostenibili sia per il mantenimento di abitudini dannose preesistenti [3]. Partendo dal presupposto che la vendita di prodotti di origine animale influenza le opinioni sul consumo di prodotti animali, identificare i messaggi che vengono veicolati dai diversi prodotti può essere un importante punto di partenza di analisi per capire la complessa relazione tra costruzione di significato, processo decisionale e spostamento degli atteggiamenti nei confronti degli animali. I risultati ottenuti in quest’area possono essere utili per la pianificazione di politiche pubbliche o di regolamenti per promuovere comportamenti più sostenibili. A livello globale, latte e prodotti lattiero-caseari rivestono un ruolo importante in campo nutrizionale, culturale ed economico nella maggior parte delle nazioni; tuttavia, sono in aumento le controversie riguardanti l’industria lattiero-casearia e le motivazioni che spingono verso la sostituzione dei suoi prodotti con opzioni più sostenibili. Inoltre, il suo contributo all’economia, la sua importanza per la crescita e lo sviluppo (in quanto fornisce energia, proteine, micronutrienti e composti bioattivi [4]), l’impatto ambientale e le conseguenze sul benessere sociale dovute a preoccupazioni etiche, sono aspetti innegabilmente urgenti che dovrebbero essere discussi più approfonditamente. Utilizzando modelli e metodi biofisici e ipotizzando i corrispondenti cambiamenti nella produzione, i ricercatori hanno stimato che sostituendo la metà degli alimenti di origine animale con alimenti di origine vegetale, su base giornaliera si otterrebbe una riduzione del 40% delle emissioni di azoto e del 25-40% delle emissioni di gas serra e una diminuzione del 23% dell’utilizzo pro-capite delle terre coltivate per la produzione di alimenti [5]. Tali cambiamenti nella dieta potrebbero essere utili anche dal punto di vista della salute, visto che l’assunzione di frutta e verdura è al di sotto dei livelli raccomandati [6]. Sebbene la sostituzione del latte e dei suoi derivati, o almeno una riduzione del loro consumo, possa mitigare le problematiche ambientali, queste motivazioni si sono dimostrate insufficienti per promuovere dei cambiamenti sostanziali. Con l’obiettivo di individuare i messaggi relativi alle vacche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari, questa ricerca esplora ciò che il marketing del settore lattiero-caseario, in due paesi diversi, può comunicare ai consumatori attraverso uno dei principali canali di comunicazione tra aziende e consumatori di questi prodotti: le confezioni che si trovano sugli scaffali dei negozi che vendono alimenti. Oltre ai fattori logistici e di accessibilità relativi ai gruppi di ricerca coinvolti, è stato proposto un confronto tra le raffigurazioni delle mucche sulle confezioni dei prodotti presenti in Brasile e nel Regno Unito, poiché abbiamo ipotizzato che le differenze nei tassi di consumo, le differenze storiche e culturali in termini di movimenti per i diritti degli animali e le identità socioeconomiche potrebbero rispecchiare i diversi aspetti delle raffigurazioni presenti sulle confezioni. Inoltre, i risultati potrebbero contribuire a chiarire tattiche più efficaci per sensibilizzare l’opinione pubblica sugli impatti negativi dell’industria lattiero-casearia in località diverse. Nella sezione seguente, prima di presentare i nostri risultati e le analisi originali, abbiamo voluto introdurre il background concettuale di questa ricerca che include alcuni punti di vista, teorie e studi focalizzati sull’attuale comprensione della moralità delle relazioni uomo-animale, in particolare quando si parla di consumo, dei principali problemi di benessere della vacca, di caratteristiche rilevanti delle confezioni come mezzo promozionale e delle visioni critiche sul marketing dei prodotti di origine animale.

2.1. Conflitti morali e approvazione distorta dello sfruttamento animale

Prendersi cura degli animali ma non cambiare gli atteggiamenti in loro favore è stato visto da molti autori come un paradosso morale nel comportamento alimentare e nelle relazioni uomo-animale [1,7-12]. I modi in cui le persone affrontano il paradosso, o la dissonanza cognitiva che risulta dalla consapevolezza dei problemi dello sfruttamento degli animali, potrebbero essere mediati da molteplici fattori. Questi includono il background morale individuale e le credenze personali, oltre alle abitudini culturali che portano allo sfruttamento di altri animali e che sono ideologicamente normalizzate all’interno della cultura popolare [11-15]. In questo caso l’ideologia fa riferimento a valori e ad un insieme di credenze e pratiche (intenzionali o meno) che la rispecchiano [16,17], ed è caratterizzata da quattro elementi: avere potere cognitivo; avere potere valutativo; lavorare come guida verso l’azione; ed essere logicamente coerente [18]. I discorsi e le rappresentazioni dei media hanno un’importante associazione con l’ideologia, non solo riflettendola ma anche rafforzandola [19-21]. Per Adams ciò include il meccanismo del “referente assente”, mediante il quale il settore che si occupa della produzione e della commercializzazione di carne e latticini placa il consumatore nascondendo immagini realistiche degli animali e rimuovendo le tracce di violenza inerenti alla loro mercificazione [19]. Cole & Stewart [22], hanno evidenziato la normalizzazione del consumo di latte nell’infanzia (sia a casa che a scuola) e come le pratiche alimentari adottate nelle scuole facciano parte del curriculum nascosto che aiuta a modellare il consumatore onnivoro come se fosse la norma. Si potrebbe intendere che i discorsi fatti dai media contribuiscano a tali processi di normalizzazione. Il cambiamento delle abitudini alimentari può dipendere dalla motivazione etica ma anche da una situazione che lo consenta e dalla presenza di condizioni emotive rilevanti [12,23-25]. Nonostante le crescenti critiche, l’impiego di animali a scopo alimentare è una pratica tradizionale fortemente radicata nelle culture dietetiche della maggior parte delle società [26]. Questo argomento ha un parallelo con una serie di studi sulla psicologia sociale relativi al processo decisionale morale che coinvolgono significati consolidati e meccanismi psicologici sociali di disattivazione selettiva e permissività che dissociano preventivamente le azioni attuali di uno stato comportamentale violento [27]. Cambiare intenzionalmente le usanze a beneficio degli animali utilizzati per produrre cibo e snaturare il ruolo di strumenti loro assegnato nella cultura umana potrebbe essere incoraggiato riconoscendoli come esseri senzienti piuttosto che come semplici oggetti o come cibo, fonti di cibo [28], merci [29,30] o proprietà [31]. La filosofa Elisa Aaltola mette in evidenza l’importanza del contesto e del paradigma culturale sulle relazioni uomo-animale. Evoca l’antico concetto filosofico di Akrasia per riferirsi ai paradossi e alle incongruenze tra ciò che le persone pensano di dover fare e ciò che realmente fanno nei confronti degli animali [32]. Gli studiosi di psicologia hanno attinto al concetto di ambivalenza o disimpegno morale [33,34] per spiegare tali atteggiamenti, che alcuni hanno chiamato il paradosso della carne: una contraddizione tra affetto, simpatia e amore provati per gli animali e il loro concomitante sfruttamento, gestione ed utilizzo [7,10,16]. Inoltre, tra i consumatori non esiste un concetto universalmente accettato di come sia una buona vita per gli animali, semmai le loro preoccupazioni relative alle condizioni degli animali d’allevamento possono variare arbitrariamente a seconda dei loro valori personali [35]. Pertanto, quando i consumatori dichiarano di avere a cuore il benessere degli animali, non significa necessariamente che abbiano una comprensione fondata dei bisogni degli animali [36] o che si impegnino in scelte più etiche [37]. Gli studiosi sostengono che le persone tendono a giustificare la prosecuzione dello sfruttamento animale attraverso razionalizzazioni che rafforzano le loro convinzioni invece di cercare risposte per risolvere la dissonanza cognitiva generata da alcune informazioni indesiderabili riguardanti tale pratica [33,34,38]. Un sondaggio di opinione incentrato sui mangiatori di carne ha mostrato che la maggior parte di loro ha approvato valori che Joy ha identificato come la base di un’ideologia carnista [38]: il consumo di carne viene identificato come normale, naturale e necessario – 3N [16]. Inoltre, poiché un numero significativo di persone giustificava il proprio consumo con il fatto che fosse piacevole, la ricerca successiva iniziò a considerare l’esistenza di un altra N – piacevole – indicando così un discorso giustificativo a 4N [38]. Inoltre, le indagini hanno scoperto che le persone negavano che gli animali che mangiavano più spesso avessero vite proprie, sentimenti e valore morale, indicando che i criteri di classificazione non erano basati sull’etica, sulla biologia o sulle neuroscienze ma sulla convenienza di mantenere determinate convinzioni [1,10]. Ciò corrobora l’affermazione della teoria dell’intuizionismo sociale secondo la quale i giudizi morali iniziano principalmente da idee intuitive e in seguito vengono razionalizzati, essendo fortemente influenzati da credenze sociali condivise che supportano giustificazioni morali comuni. In questa prospettiva la razionalizzazione è, nella maggior parte dei casi, solo una giustificazione di credenze e valori preesistenti [39]. La teoria del disimpegno morale sostiene che esiste un disimpegno morale selettivo nell’esercizio dell’arbitrio morale [40]. Secondo questa teoria, l’esercizio dell’arbitrio morale da parte di una persona avviene attraverso un processo di autoregolamentazione che potrebbe essere disabilitato selettivamente per ridurre la dissonanza e minimizzare il danno associato al suo carattere; questa disattivazione è chiamata disimpegno morale [33,40]. La disattivazione dei meccanismi di valutazione morale consente alle persone di mantenere comportamenti dannosi bloccando la crescita di un’immagine di sé negativa. Quindi, anche se una certa condotta provoca un danno, potrebbe non essere vista come moralmente problematica. Questa teoria è stata utilizzata per affrontare atteggiamenti conflittuali nei confronti degli animali, come il dissenso nell’interrompere le pratiche basate sullo sfruttamento degli animali anche di fronte a un numero crescente di accuse contro di esse [14]. Per quanto riguarda il consumo di prodotti di origine animale, sono stati descritti quattro modelli di disattivazione: (1) considerare accettabile un comportamento dannoso evidenziando l’importanza del fine o utilizzando una dicitura eufemistica per ridurre al minimo il danno ad esso associato, allineandolo a standard morali o confrontando la condotta con una peggiore; (2) negare la responsabilità e l’importanza dell’individuo sul danno, proiettando la responsabilità su un gruppo più ampio o descrivendo la condotta come conseguenza di pressioni esterne; (3) travisamento delle conseguenze, inconsapevolezza selettiva, negazione delle relazioni causa-effetto o riduzione al minimo delle conseguenze negative; (4) disumanizzare i soggetti danneggiati negando loro sensibilità, capacità cognitive e rilevanza morale [33]. Pertanto i meccanismi psicologici, adottati per evitare conflitti morali interni, combinati con una potente ideologia invisibile che viene costantemente rafforzata e incoraggiata dai media popolari (come nel caso del marketing dei prodotti di origine animale), potrebbero generare un pregiudizio nella comprensione da parte della società e nel suo atteggiamento nei confronti degli animali [16,41,42]. Quanto più i dibattiti sull’etica animale vengono considerati importanti a livello globale, come l’etica globale, la giustizia globale [43,44], la salute globale [45], i diritti cosmopoliti [46,47] e la politica [48-51], tanto più il veganismo viene rivendicato come un progetto politico ragionevole [52-54]. Ciò rappresenta una fonte di dissonanza cognitiva per i consumatori di prodotti animali [55,56]. Tuttavia, la cultura alimentare e il marketing globale stimolano ancora il consumo di prodotti di origine animale. Pertanto capire come incoraggiare in modo efficace il cambiamento delle abitudini alimentari, che sono socialmente normalizzate per ragioni etiche e politiche, è ancora una sfida [57,58] ostacolata dagli interessi corporativi nel perpetrare lo sfruttamento animale e nel promuovere il consumo di prodotti animali, in aggiunta ai meccanismi morali del consumatore che supportano pratiche alimentari dannose [14].

2.2. Questioni di sfruttamento delle vacche

Riassumiamo la critica sullo sfruttamento degli animali per la produzione di cibo lungo tre coordinate principali: principi etici (per quanto riguarda gli interessi degli animali); problematiche di salute per l’uomo; e danni ambientali. In questo articolo richiamiamo maggiormente l’attenzione sulle questioni etiche dello sfruttamento animale che si manifesta come ragione sufficiente per affrontare l’argomento. Gli impatti sulla salute umana, d’altro canto, accentuano il problema rappresentato nella prima coordinata, poiché la sostituzione dei prodotti animali all’interno della dieta umana non implica una perdita di salute, anzi può addirittura comportare un miglioramento [59-61]. Mentre il danno ambientale amplifica ancora di più il problema, visti i suoi impatti negativi sulla qualità della vita umana e non, soprattutto se si tiene conto delle generazioni future. In effetti, il danno a lungo termine rappresenta un rischio esistenziale non solo per l’uomo ma anche per la biodiversità in generale. C’è un numero crescente di studi che identificano l’allevamento intensivo come una causa significativa di danno ambientale [62-64], di studi che raccomandano la sostituzione o la riduzione del consumo di prodotti animali come una scelta migliore sia per la promozione della salute [65-68] che per la mitigazione del danno ambientale [5,57,67,69,70] e di studi sulle questioni etiche relative all’impiego degli animali come fonte di cibo [71-75], oltre a documentari, libri, documenti e discorsi attivisti sui media popolari che hanno introdotto questo argomento nell’agenda politica [76]. L’allevamento di animali da latte viene sempre di più associato a danni ambientali [77-79] e a problematiche di benessere degli animali [80]. Cause molto comuni di una diminuzione del benessere negli allevamenti da latte sono: la mastite [81-84], il pascolo zero (nessun accesso al pascolo) [85], le procedure invasive senza anestesia e gestione del dolore (come la decornazione) [86], le lesioni agli arti [83], la chetosi, le anomalie dell’andatura [87], la zoppia e le patologie podaliche [88], lo stress da calore, la metrite e altri disturbi della sfera riproduttiva, le malattie respiratorie, lo stress sociale e i comportamenti anomali come le lotte e le stereotipie [80]. Oltre a tutte queste problematiche di benessere della vacca nell’allevamento da latte, non deve essere dimenticata la separazione vacca-vitello, un evento altamente stressante sia per la vacca che per il vitello. La separazione precoce dal vitello appena nato dalla madre è un argomento importante per il benessere delle vacche di cui molti consumatori di prodotti lattiero-caseari non sono a conoscenza [15,89,90]. Nonostante il rapporto tra vita naturale e benessere non sia causale, l’intensificazione della produzione, che implica una perdita di aspetti legati ad una vita in natura, tende ad innescare anche un impoverimento del benessere. Nella aziende che allevano in modo intensivo, le vacche vengono selezionate geneticamente e gestite per produrre di più in meno tempo e meno spazio. Di conseguenza gli animali non hanno la possibilità di esprimere molti dei loro comportamenti naturali. Queste circostanze portano ad un declino del livello di benessere [82,91]. Negli Stati Uniti, ad esempio, il tasso di produzione è aumentato di circa tre o quattro volte rispetto ai tassi di 60 anni fa [92]. Un altro problema è la desensibilizzazione degli allevatori di vacche a condizioni e comportamenti malsani che tendono a essere visti come normali a causa dell’alta percentuale di casi. Poiché molte vacche hanno un certo grado di mastite e di zoppia, ad esempio, queste diventano condizioni accettabili indipendentemente dalle conseguenze sul benessere delle vacche (come la presenza di dolore cronico) [85]. Mentre la salute e il benessere delle vacche hanno un valore economico strumentale per l’industria lattiero-casearia [35], le problematiche che non vanno ad incidere direttamente sul guadagno economico rimarranno probabilmente irrisolte. Gli aspetti negativi dell’allevamento da latte sopra menzionati evidenziano una condizione vulnerabile delle vacche da latte e pongono una grande preoccupazione per le prospettive etiche senzienti-centriche, dove gli esseri senzienti contano indipendentemente dal loro valore strumentale o relativo [31,48,93-97]. A parte l’effettivo impatto diretto dello sfruttamento sul benessere delle vacche, la mancanza del valore intrinseco di una vacca è un problema di benessere permanente per l’industria lattiero-casearia, dove le esigenze di benessere non sono di per sé un obiettivo. Un esempio di come gli interessi delle vacche possano essere ignorati è la gestione del pascolo. In termini di bisogni comportamentali delle vacche, la pratica migliore di allevamento sarebbe quella che prevede un sistema di pascolo totale [91], che combacia con le preferenze dell’opinione pubblica [81]. Tuttavia, un sistema con pascolo totale non è economicamente vantaggioso rispetto alla combinazione di pascolo e di sistemi intensivi, denominato sistema misto, che viene considerato un’opzione migliore in termini di sostenibilità [98]. Nonostante l’evidenza che il calo del consumo di animali rappresenterebbe un risultato sociale positivo, si prevede che la domanda mondiale di carne, latticini, prodotti ittici e proteine animali raddoppierà entro il 2050 [99,100]. Nella stessa direzione, sta aumentando in tutto il mondo il consumo di latte [57,77,101], di pari passo con l’intensificazione della produzione e i conseguenti impatti negativi sull’ambiente [79,102,103], anche nelle regioni montuose tradizionalmente note per sistemi di allevamento meno intensivi [104]. Il maggior consumo di latte nel mondo si ha nei paesi sviluppati e si prevede che anche i paesi in via di sviluppo raggiungeranno tassi altrettanto elevati in futuro [101]. Secondo uno studio del 2009 sull’impatto della dieta sui cambiamenti climatici, il gruppo di paesi che compongono l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (in cui è incluso il Regno Unito) ha i più alti tassi di consumo di latte (kg /pro capite/anno), seguito da Brasile, Russia, India e Cina (BRIC) [105]. Si prevede che il consumo mondiale aumenterà in modo assoluto e pro capite e potrebbe aumentare di oltre il 50% dal 2010 al 2050 [105,106]. Se la riduzione dei consumi è la soluzione più efficace per mitigare i danni [67,68] in tutte le coordinate, è urgente sviluppare strategie per preparare la società a questo cambiamento. C’è una crescente attenzione verso l’idea bucolica dell’allevamento da latte e l’industria sostiene [55,107-109] che si sia sviluppata a causa del fatto che non è una rappresentazione affidabile della condizione della vacca. Un “fiore all’occhiello” per il marketing lattiero-caseario è la campagna California Happy Cow, che ha debuttato nel 2007 negli Stati Uniti e che ha investito pesantemente nella storiella della mucca felice [110,111]. L’organizzazione per i diritti degli animali People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) ha citato in giudizio il California Milk Advisory Board (CMAB) più di una volta, invano, per inganno [112]. Inoltre, molti studiosi e attivisti hanno sostenuto che il messaggio veicolato da questa campagna è problematico e fuorviante [85,92,109,112,113]. Tuttavia, la pubblicità non è mai stata vietata. La California Happy Cow è diventata un esempio emblematico della diffusa rappresentazione non veritiera dell’allevamento da latte e delle relazioni di potere economico alla base di questa industria. Più di recente, un’organizzazione pro-vegan operante nel Regno Unito ha ideato una campagna che utilizzava lo slogan “il latte è disumano” e sottolineava le problematiche di benessere derivanti dalle normali pratiche adottate nell’allevamento da latte, in particolare durante la separazione vacca-vitello. Le persone del settore lattiero-caseario si sono lamentate con l’Advertisement Authority Association (ASA) accusando la campagna Go Vegan di pubblicità ingannevole, ma l’ASA ha respinto la causa degli allevatori [114]. Questo è un risultato completamente diverso da quello del caso contro la California Happy Cow negli Stati Uniti, e potrebbe rispecchiare un interessante cambiamento di rotta.

2.3. Verso un concetto ampliato di sostenibilità

La Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), una delle principali fonti mondiali di informazioni, linee guida e riferimenti sulle pratiche agricole sostenibili, afferma che l’allevamento animale è dannoso per l’ambiente, per la salute pubblica e per il benessere degli animali sotto molti aspetti. Nelle Linee guida della FAO per la valutazione della sostenibilità dei sistemi di produzione alimentari e agricoli (SAFA), il benessere degli animali è incluso nell’integrità ambientale e viene sottolineato che “le questioni etiche sono una delle ragioni principali per prendersi cura del benessere degli animali” [115]. Tuttavia, anche le esplicite allusioni al benessere degli animali nelle definizioni, nei principi e nei criteri di valutazione della sostenibilità non implicano necessariamente una considerazione diretta o un valore intrinseco dei bisogni e della qualità della vita degli animali. Ciò che si osserva comunemente è un linguaggio antropocentrico che collega sostenibilità e benessere animale [116]. Allo stesso modo, il concetto di “un benessere” (derivato dal concetto di “una salute”) suggerisce che il miglioramento del benessere umano e animale deve essere perseguito e ugualmente valutato. Tuttavia, la ragione dichiarata di questa ricerca è difficilmente fondata sul fatto che gli animali siano importanti di per sé. La premessa ricorrente è che la salute animale è essenziale per la salute umana, così come il benessere animale è una condizione per raggiungere e salvaguardare il benessere umano [117]. D’altra parte, la sfera della sostenibilità si è evoluta dai suoi allineamenti iniziali, almeno in termini concettuali, e sono stati fatti sforzi per includere il senso del valore intrinseco degli animali nella definizione e nelle pratiche concettuali al fine di incrementare atteggiamenti ed istituzioni più sostenibili. Probyn Rapsey et al. [118] hanno difeso una versione ampliata del “quadro di sostenibilità” che prende in considerazione la questione dell’emissione di carbonio dall’allevamento animale e l’inclusione di una prospettiva etica non antropocentrica come parte integrante della giustizia sociale. In questo senso un’istituzione che aspira ad essere sostenibile deve necessariamente prendere in considerazione la sostituzione del cibo di origine animale con opzioni più allineate con gli scopi della giustizia sociale. Questo passaggio di categorizzazione da ambientale a sociale è un aggiornamento del concetto della FAO che mette in correlazione gli animali con le risorse naturali come acqua, terra, atmosfera, biodiversità, materiali ed energia.

2.4. Le confezioni come supporto promozionale

Il packaging ha funzioni obbligatorie che, in termini di prodotti alimentari, significa contenere, proteggere, conservare, informare, ma può essere utilizzato anche a scopo promozionale [119,120]. Anche la struttura fisica e il materiale sono aspetti importanti. Sulle confezioni, tra le principali tipologie di messaggi di testo ritroviamo il marchio, la descrizione secondaria (breve descrizione del prodotto) e la descrizione romantica (dichiarazioni o immagini che enfatizzano la qualità del prodotto che non sono obbligatorie per legge). Le esigenze di etichettatura prevedono dei dettagli obbligatori, come valori nutrizionali ed ingredienti, peso e percentuale delle componenti in base alle diverse classi di prodotti. Lo spazio rimanente sulla superficie della confezione può essere utilizzato per scopi promozionali, coinvolgendo, in questo caso, le stesse risorse e i modelli dei supporti stampati come colore, testo, tipografia, immagini, icone e simboli [120]. Proprio come nei media stampati, la comunicazione visiva coinvolge codici verbali e visivi che interagiscono tra di loro [121]. In questo studio, ci occuperemo nello specifico degli elementi non obbligatori dei messaggi testuali presenti sulle confezioni e ci concentreremo sulla progettazione grafica, che è principalmente legata al marketing promozionale. Sebbene vi siano requisiti legali da rispettare al fine di riservare uno spazio per gli aspetti nutrizionali, i contenuti e le avvertenze sugli allergeni, che è un’informazione imparziale [120], non esistono regole rigide per quanto concerne i messaggi promozionali sulle confezioni degli alimenti [122]. Nel Regno Unito e in Brasile, come negli Stati Uniti e in molti altri paesi, la pubblicità è soggetta ad un codice di autoregolamentazione, ma non esiste un’istituzione specifica che sovrintenda alla regolamentazione degli aspetti promozionali delle confezioni di prodotti di origine animale. Pertanto, l’importanza del ruolo promozionale delle confezioni esercitata sulle scelte e sulle opinioni dei consumatori viene spesso sottovalutata. La comunicazione visiva è un modo potente per trasmettere molti messaggi con significati espliciti o impliciti che potrebbero influenzare il comportamento sociale [123]. Le immagini di animali sono onnipresenti nei media visivi e vengono ampiamente considerate efficaci nel promuovere prodotti, creare identità di marca o incoraggiare l’attaccamento ad un determinato prodotto [124]. In termini di sicurezza alimentare e di salute pubblica, c’è molto dibattito sulla necessità di mettere in guardia i consumatori sui rischi e nel fare sforzi per chiarire gli effetti sulla salute del consumo di alcuni prodotti, ad esempio mettendo in evidenza tassi elevati di zucchero o di grassi [45,125]. Anche nei casi in cui le problematiche sanitarie legate al consumo o all’utilizzo di alcune componenti trovino il consenso delle istituzioni sanitarie, le pratiche promozionali non cambiano di conseguenza, ed è spesso necessario stabilire regole rigorose o addirittura divieti per esercitare pressioni sulle pratiche di marketing per soddisfare le esigenze sanitarie globali, soprattutto se il cambiamento potrebbe minacciare gli interessi di profitto [125]. Il caso del tabacco è un notevole esempio di campagna concertata in molti paesi, motivata dal tentativo di ridurre le problematiche di salute, dove le pratiche di marketing erano obbligate a collaborare bloccando i messaggi promozionali sui pacchetti e avvertendo i consumatori del potenziale danno causato dal prodotto [126- 129]. Ciò illustra il costante conflitto di interessi tra benefici aziendali e principi etici.

2.5. Marketing di prodotti di origine animale da un punto di vista critico

Gli studi critici sui media e gli studi critici sugli animali problematizzano lo sfruttamento degli animali e il ruolo chiave dei media nel rafforzare e nel perpetrare tale sfruttamento [42,58]. Inoltre sono fautori della democrazia dei mezzi di comunicazione e criticano la comunicazione commerciale dominante che normalizza lo sfruttamento degli animali non umani e le relazioni di potere [42,50,130,131]. Gli studi critici sui media e sugli animali trattano temi marginali e la mancanza di critiche, e richiedono una comprensione più profonda per esaminare ideologie e modelli culturali che contribuiscono alle disuguaglianze sociali. Si uniscono attorno ad un’interrogazione critica del “complesso animale-industriale” [132,133], definito come “un insieme in parte poco trasparente e fatto di più reti e relazioni tra il settore industriale (agricolo), i governi e la scienza pubblica e privata. Con i termini dimensioni economiche, culturali, sociali ed affettive viene racchiusa una vasta gamma di pratiche, tecnologie, immagini, identità e mercati” [132]. In relazione ai prodotti lattiero-caseari, le analisi critiche includono l’esaminazione di Stewart e Cole [22] sull’etichettatura delle formule per lattanti e la lettura di Cole [134] dei tentativi dei pubblicitari del latte di associare il consumatore di latte alla figura dell’hipster di sesso maschile che vive in ambiente urbano. Tali esempi sottolineano un complesso animale-industria dipendente dalla confusione e dalla mancanza di trasparenza. Partendo da una direzione diversa, ma con un simile controllo etico, l’approccio bioetico mira ad identificare i conflitti di interesse e coloro che ne sono maggiormente interessati, in particolare i più vulnerabili, e cerca una soluzione. A causa delle limitazioni della bioetica in campo medico negli ultimi decenni, è stato proposto il concetto di bioetica critica per enfatizzare un’indagine meticolosa, critica, riflessiva ed interdisciplinare di un ambito più vasto – con gli animali non umani inclusi come individui moralmente rilevanti – e la problematizzazione dei rapporti di potere e delle disuguaglianze sociali [50,135,136]. Interrogati sulla responsabilità sociale delle imprese (RSI), i produttori di merci altamente associate a problematiche di salute, come il tabacco e le bevande zuccherate, tendono a concentrarsi sull’informazione dei consumatori e sulla libertà di scelta piuttosto che sulle procedure industriali [125]. L’assunto che il consumatore adulto medio sia critico e riflessivo e faccia scelte deliberate è fortemente contestato dagli studiosi di psicologia sociale, economia comportamentale, dagli studi decisionali e di psicologia del giudizio [23,137-141]. Per quanto riguarda la promozione dei prodotti di origine animale, i consumatori possono essere facilmente ingannati, non solo a causa delle pratiche di marketing massive e aggressive, ma anche a causa della mancanza di conoscenza riguardo le condizioni degli animali d’allevamento [42,134,142], che dovrebbero essere tenute in considerazione nel marketing e nella comunicazione a causa del loro ruolo fondamentale nell’influenzare il comportamento dei consumatori [143-145]. Strategie discorsive, messaggi e significati veicolati dai media commerciali possono influenzare la visione e la comprensione di una società su un determinato argomento [146]. Pertanto, il messaggio che le confezioni di latte/latticini veicolano sulle vacche è importante.

2.6. Descrizione delle nazioni coinvolte nella ricerca

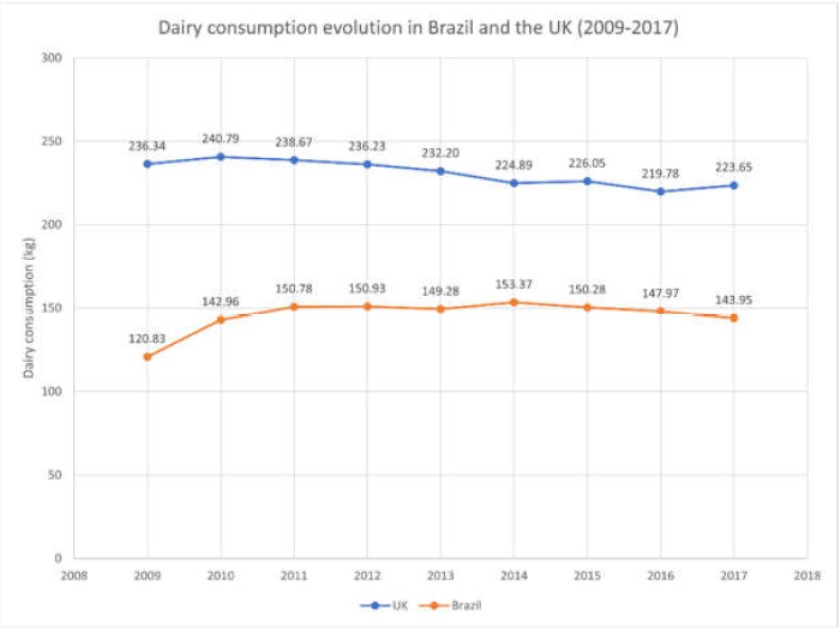

Il Brasile è un paese in via di sviluppo con un’economia fortemente basata sulla produzione e l’esportazione di prodotti agricoli, essendo al contempo il più grande paese sudamericano. Detiene la più grande mandria commerciale del mondo [147] con una dimensione stimata di bovini da carne e da latte di 214,8 milioni di capi nel 2017 [148]. Con una produzione di latte di 33.490 milioni di litri nel 2017 rappresentava il quinto produttore mondiale di latte [149] e il consumo pro capite/anno è stato di circa 162 litri (Figura 1) [148,150,151]. Essendo associato ad un reddito più elevato, il Regno Unito, anche se geograficamente più piccolo, ha tassi di consumo più alti [152]. Nel Regno Unito, la dimensione stimata della mandria di bovini da carne e da latte nel 2017 era di 9.8 milioni di capi [153], mentre la produzione di latte era di 14.708 milioni di litri e il consumo pro capite/anno era di circa 225 litri [154]. Nel 2016 il Regno Unito è stato il decimo produttore di latte al mondo [155]. Figura 1. Evoluzione dell’offerta media di latte nella popolazione, misurata in chilogrammi per persona all’anno in Brasile (il burro è escluso). Dati da FAOSTAT [156] e Our World in Data [157].

Figura 1. Evoluzione dell’offerta media di latte nella popolazione, misurata in chilogrammi per persona all’anno in Brasile (il burro è escluso). Dati da FAOSTAT [156] e Our World in Data [157].

In una fase iniziale, durante la prima metà del 2017, abbiamo visitato una serie di famosi negozi al dettaglio sia nel Regno Unito che in Brasile, scattando foto delle raffigurazioni di animali partendo da categorie differenti di prodotti di origine animale. Abbiamo analizzato le immagini ottenute individuando i prodotti che avevano più raffigurazioni di animali e le diverse tipologie di raffigurazione (vedi le immagini nei Materiali Supplementari). Da questa prima indagine sulla variegata gamma di raffigurazioni di animali sulle confezioni degli alimenti si è deciso di concentrare lo studio sulle confezioni dei prodotti lattiero-caseari per due ragioni. In primo luogo, ciò ha consentito di esaminare le relazioni intertestuali tra l’immagine della “mucca” in una gamma di prodotti diversi come latte, yogurt, burro e formaggio. In secondo luogo, c’è una minore consapevolezza dell’opinione pubblica circa le preoccupazioni etiche sulla produzione lattiero-casearia rispetto a quella sulla produzione di carne e uova, entrambe al centro di campagne pubbliche di alto profilo per il benessere degli animali. Il successo di tali campagne viene rispecchiato dal numero di persone che escludono latte e latticini dalla loro dieta, che è molto più basso di quello delle persone che escludono la carne [158]. A tal proposito, va notato che molti vegetariani che esprimono preoccupazioni etiche nei confronti degli animali continuano a consumare latticini. Eravamo quindi interessati ad esaminare come funzionava il referente assente in relazione alle confezione di prodotti di origine animale dove c’era una consapevolezza pubblica notevolmente inferiore sulle questioni etiche relative alla produzione. Pertanto, partendo dai risultati iniziali relativi alle raffigurazioni degli animali sulle confezioni dei prodotti derivati da essi, abbiamo ristretto l’ambito dello studio alle confezioni dei prodotti lattiero-caseari. Abbiamo scelto la rappresentazione visiva delle mucche come principale criterio di identificazione, poiché non vi erano prove di riferimenti linguistici alle mucche senza rappresentazioni visive di accompagnamento. Abbiamo identificato i modelli ripetuti di rappresentazioni visive delle mucche e li abbiamo classificati in base al concetto di modalità. Dalla semiotica, la modalità fa riferimento all’affidabilità e al realismo della rappresentazione e al modo in cui l’informazione è codificata nel messaggio [17,120,146,159]. Sulla base di questi dati esplorativi, per la fase successiva abbiamo deciso di concentrarci su tre catene di vendita al dettaglio in ciascun paese.

Sono state scelte tre catene per ciascun Paese data la loro ampia distribuzione su tutto il territorio nazionale e la varietà di prodotti venduti (provenienti da più regioni del Paese, a riprova di un buon campione nazionale) che si rivolgono a classi differenti. In Brasile i dati sono stati raccolti a Rio de Janeiro, la seconda città più popolosa del paese, da tre supermercati leader: Extra – della Companhia Brasileira de Distribuição, Carrefour e Prezunic – della società Cencosud. La catena Zona Sul o i negozi Pão de Açúcar si concentrano su classi economiche di fascia superiore e presentano meno varietà, quindi non sono state incluse nello studio. Inoltre, questi non sono negozi molto diffusi nelle città: Zona Sul è presente solo nella zona sud e centrale di Rio de Janeiro, mentre Extra, Carrefour e Prezunic sono ampiamente diffusi e si rivolgono alle classi medie e basse. Controparti analoghe sono state selezionate nel Regno Unito: Tesco, Asda e Aldi si rivolgono anche alle classi medie e basse, offrono una grande varietà e sono ben diffuse anche in aree marginali delle città, mentre la catena Sainsbury’s, invece, ha negozi più piccoli, meno varietà di prodotti e prezzi più alti. Abbiamo visitato il più grande negozio di ciascuna delle tre catene nella regione di Liverpool City, la quinta area metropolitana più grande del Regno Unito.

La procedura di campionamento consisteva nello scattare foto dei prodotti presenti sugli scaffali di ogni negozio visitato (vedi le immagini nei Materiali Supplementari). Abbiamo raggruppato le confezioni dei prodotti nelle seguenti categorie, sulla base delle loro consuete localizzazioni nelle corsie nei negozi: confezioni di latte, confezioni di yogurt, confezioni di gelato, confezioni di latte aromatizzato, confezioni di formaggio e confezioni di burro. La prima includeva qualsiasi latte vaccino in forma liquida, compreso il latte fresco, a lunga conservazione/sterilizzato, il biologico e da animali allevati all’aperto. La seconda categoria comprendeva yogurt, formaggi freschi e latte fermentato. La terza includeva gelato al latte, lecca lecca e yogurt gelato. La quarta categoria comprendeva latte aromatizzato e frappè. La quinta comprendeva qualsiasi confezione contenente solo formaggio, dalle varietà a pasta molle a quelle a pasta dura, e il formaggio in pezzi, a fette, grattugiato o sotto forma di crema spalmabile, ma escludeva le confezioni con qualsiasi altro contenuto oltre al formaggio. L’ultima categoria comprendeva le confezioni di burro di latte vaccino, salato o non salato, escluso il burro misto o la margarina. Abbiamo escluso altri prodotti a base di latte per mancanza di coerenza riguardo la classificazione o la composizione come, ad esempio, quelli etichettati come dessert dove la concentrazione degli ingredienti poteva variare. Abbiamo escluso anche quei prodotti la cui disponibilità risultava essere molto variabile. Durante la raccolta dei dati, abbiamo quantificato i design delle confezioni esistenti in ciascuno dei sei supermercati visitati, quindi abbiamo calcolato la proporzione di confezioni che in qualche modo mostravano un riferimento alle “mucche” utilizzando messaggi visivi su uno qualsiasi dei lati del pannello della confezione. Oltre alle raffigurazioni delle mucche, abbiamo cercato messaggi verbali sui sistemi di pascolo e sulla mungitura. La raccolta dei dati è avvenuta tra il 2017 e il 2018.

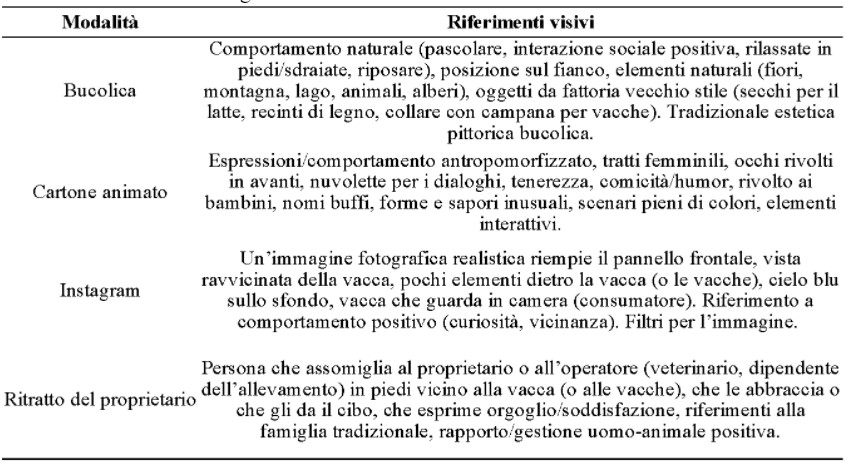

Per analizzare le immagini dei pacchetti raccolte, le abbiamo prima classificate secondo tre categorie di segni: icona, indice e simbolo [17]. Il segno icona ha una somiglianza fisica con il significato; il significato è intuitivo. Il segno indice ha prove sfumate circa ciò che viene significato; il significato può essere dedotto. L’icona simbolo non mostra alcuna somiglianza tra significante e significato; il significato deve essere appreso [17,146]. Poi abbiamo distinto e nominato le modalità partendo dalla raffigurazione che abbiamo riscontrato nel rilievo preliminare. I segni iconici sono stati classificati secondo quattro modalità di rappresentazione: (1) Mucche in stile cartone animato in un’atmosfera divertente, giocosa o comica, caricaturale, in stile schizzo o disegno infantile, appeal divertente [122]. (2) Mucche bucoliche che pascolano liberamente o vengono munte manualmente in un piacevole prato verde o in una fattoria vecchio stile, che ricorda le tradizioni pittoriche pastorali. La caratteristica principale di questa modalità di rappresentazione è quella di mettere in relazione i prodotti caseari con la tradizione, la natura e la salute, in opposizione alla produzione industrializzata e intensiva [109]. (3) Foto tipo Instagram: vista frontale, paesaggio molto colorato sullo sfondo. Applicazione di filtri messa in evidenza di alcuni dettagli di un’immagine reale. (4) Ritratto fotografico realistico della proprietà: gli allevatori posano con orgoglio accanto alle loro mucche o mentre le manipolano (Figura 2). Il testo scritto sulla confezione è stato incluso nell’analisi quando era un aspetto integrante dell’immagine della mucca (ad esempio, nel caso di un fumetto). Altro testo scritto sulla confezione non è stato analizzato. Quando un’immagine presentava elementi attribuibili a più di una modalità, il campione veniva allocato in base alla tipologia predominante di segnali visivi (Tabella 1). Oltre al design della confezione, abbiamo anche consultato altre informazioni testuali su strategie di promozione, profilo e identità del marchio sui siti Web dei rispettivi marchi. Per quanto riguarda i modelli di progettazione grafica, abbiamo contato ogni disegno solo una volta. Figura 2. Esempi di immagini per ciascuna modalità di riferimento alla “mucca” in base al paese.

Figura 2. Esempi di immagini per ciascuna modalità di riferimento alla “mucca” in base al paese.

Tabella 1. Modalità di raffigurazione e riferimenti visivi che le caratterizzano.

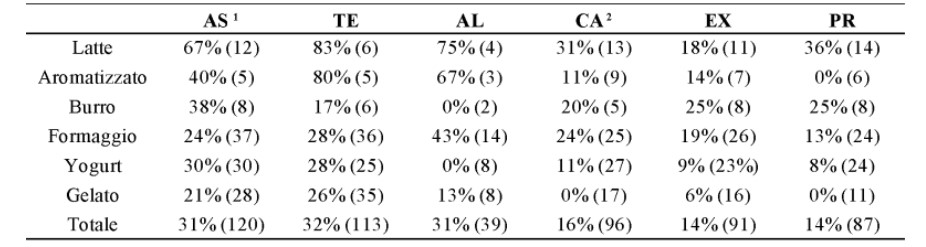

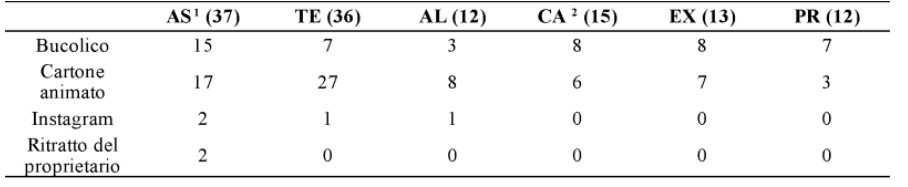

Per quanto riguarda la presenza di immagini sulle confezioni di prodotti lattiero-caseari riferibili alle mucche nei negozi visitati, abbiamo riscontrato che dal totale delle confezioni nei negozi del Regno Unito, il 31% (37 su 120) delle confezioni di Asda, il 32% (36 su 113) di quelle di Tesco e il 31% (12 su 39) di quelle di Aldi mostrava una qualche raffigurazione di vacche. In Brasile, il 16% (15 su 96) delle confezioni di Carrefour, il 14% (13 su 91) di quelle di Extra e il 14% (12 su 87) di quelle Prezunic mostravano una qualche raffigurazione di vacche. In entrambi i paesi, tra tutti i prodotti lattiero-caseari, le confezioni di latte erano quelle che mostravano più frequentemente la raffigurazione di una mucca, che corrispondeva al 67% delle confezioni di latte di Asda, all’83% delle confezioni di Tesco e al 75% di quelle di Aldi. In Brasile, il 31% delle confezioni di latte di Carrefour, il 18% di quelle di Extra e il 36% di quelle di Prezunic aveva sopra la raffigurazione di una mucca (tabella 2). Per quanto riguarda gli altri prodotti lattiero-caseari, i risultati fanno riferimento alla presenza di confezioni con raffigurate vacche sugli scaffali in diversi settori, quindi se un marchio aveva la stessa grafica per vari prodotti, come burro e formaggio, venivano conteggiati come articoli diversi (anche quando il disegno era lo stesso) perché era situato in posti diversi (tabella 3). Nel Regno Unito sono stati trovati 56 casi di riferimenti a mucche, di cui 30 per la modalità fumetto, 18 per la modalità bucolica, cinque per la modalità Instagram e due per la modalità ritratto del proprietario. In Brasile, su un totale di 24 modelli grafici di confezioni con riferimenti alle mucche, abbiamo trovato tre segni indicali: il primo era la raffigurazione di mammelle di vacca sotto l’etichetta “integrale” sulla confezione del latte, un altro era la raffigurazione delle macchie di una mucca lungo tutta la confezione del latte, e l’altro era una confezione di gelato che mostrava nell’angolo del lato anteriore la raffigurazione di un secchio per il latte vecchio stile stampato con macchie di mucca. Tra le rappresentazioni iconiche, 13 appartenevano alla modalità bucolica e sette erano un cartone animato. Non sono stati trovati casi di modalità Instagram o di modalità ritratto del proprietario. La bucolica era la modalità principale in Brasile e il cartone animato era la modalità principale nel Regno Unito. Dei 24 modelli di raffigurazione delle vacche individuati nei negozi visitati in Brasile, incluso l’indice e indipendentemente dalla modalità, 21 (87%) erano vacche pezzate, principalmente bianche e nere, solo una era marrone e bianca ed alcune erano di colore non classificato. Per la categoria bucolico, nove modelli erano vacche al pascolo, con la testa che puntava a terra verso l’erba e quattro erano semplicemente in piedi sull’erba. Il riferimento alla natura e alla tradizione è stato prevalente in tutte le modalità di campionatura di entrambi i paesi. Tutte le modalità cartoon e pastorali avevano una gamma di riferimenti alla natura, come fiori, montagne, stagni ed altri animali, come uccelli o insetti, in armonica coesistenza. Sulla maggior parte delle confezione dove erano raffigurate delle mucche, il messaggio verbale non si riferiva direttamente alle mucche o alle caratteristiche dell’allevamento. Nel campione del Regno Unito, alcune delle raffigurazioni delle mucche parlavano al consumatore mediante un fumetto; questo non è stato osservato nel campione brasiliano. Le confezioni di prodotti lattiero-caseari nei supermercati più famosi in Brasile e nel Regno Unito non comunicavano informazioni rilevanti sulle mucche, come il sistema di pascolo (zero pascolo, pascolo libero, pascolo misto/stalla), il sistema di mungitura (mungitura automatica, meccanica o manuale) o sul sistema di separazione vacca-vitello. Al contrario, comunicavano versioni travisate della vita delle vacche da latte, che esploreremo più avanti.

Tabella 2. Distribuzione totale delle confezioni dei latticini che facevano riferimento alle vacche nei negozi visitati Tabella 3. Design grafico individuato in ciascun negozio.

Tabella 3. Design grafico individuato in ciascun negozio.

1Negozi in UK: AS, Asda; TE, Tesco; AL, Aldi: 2Negozi in Brasile: CZ, Carrefour; EX, Extra; PR, Prezunic.

5.1. Storie di marketing dei prodotti lattiero-caseari

I nostri risultati, in accordo con quelli di indagini simili [107,160,161], sottolineano che esiste un’ideologia/storia globale incontrastata nella vita quotidiana sulla produzione di latte che l’industria lattiero-casearia sfrutta per promuovere i suoi prodotti. Ciò è rafforzato dai messaggi visivi che mettono in evidenza il fatto che il latte proviene da mucche felici allevate in un ambiente piacevole, in tradizionali fattorie a conduzione familiare e che è naturale e salutare consumarlo [107,131]. I messaggi visivi sono ancora più potenti di quelli verbali per creare una naturale connessione tra i prodotti e le immagini che rappresentano; il pubblico è portato a dare per scontate quelle connessioni e ad aggirare la loro intrinseca condizione contraddittoria, e le sintassi visive possono trasmettere messaggi che non possono essere espressi verbalmente [17,121,123,159,162-164].

Secondo il concetto di referente assente [19], una volta che gli animali vengono trasformati in cibo, diventano un referente assente nel discorso sugli alimenti. L’idea che l’animale sia un essere senziente prima di un pezzo di carne è totalmente eliminata dallo scenario alimentare. Nonostante il fatto che la carne provenga da un essere senziente, le parole e le immagini della carne non fanno affatto riferimento a loro come soggetti, ma a pezzi di oggetti commestibili. Frammentare, oggettivare e rinominare i pezzi di cadavere animale come manzo, hamburger, salsiccia, costolette, polpette, salame, prosciutto o grigliata, per esempio, fa parte del processo di divenire [19]. Nel marketing della carne, questi elementi sono particolarmente evidenti, poiché il vero animale viene evitato e sostituito da immagini iconiche che mascherano la caratteristica di essere senzienti di questi animali, occultando la loro soggettività. Secondo un sondaggio, il modo in cui presentiamo, prepariamo e parliamo di carne aumenta la predisposizione a mangiarla riducendo l’empatia e il disgusto [13], confermando l’argomentazione di Carol Adams [19] secondo la quale il modo in cui ci riferiamo agli animali è legato alle nostre mentalità nei loro confronti. Sulla base dei nostri riscontri segnaliamo che la vacca è un referente assente anche nel discorso del marketing lattiero-caseario, in due modi diversi. Il modo più ovvio è l’assenza di qualsiasi tipologia di riferimento alle mucche sulla maggior parte delle confezioni (circa l’85% delle confezioni provenienti dal Brasile e il 70% delle confezioni provenienti dal Regno Unito), mentre il modo più sottile è la presenza di una raffigurazione della mucca, che di solito non corrisponde ad una vera vacca da latte, ma ad un personaggio fittizio, quindi, in entrambi i casi la soggettività della vacca viene nascosta anche su confezioni che riportano una qualche immagine di questo animale. Suggeriamo che questo sia un referente assente, nel senso che il disegno della vacca non rappresenta la vacca soggettiva, un individuo emotivamente complesso con interessi e preferenze che viene tenuto fuori dal discorso sulla produzione del latte. In linea generale l’impiego di raffigurazioni di animali è un elemento comune e ampiamente accettato nel marketing promozionale [124]. Uno dei motivi per cui è così prezioso per la comunicazione è proprio il suo potere metaforico. Tuttavia, quando gli animali visualizzati sulle confezioni sono quelli da cui proviene il prodotto, diventano metafore di se stessi. Se si suppone che le mucche sulle confezioni siano riferibili a quelle da cui proviene il latte, il messaggio diventa inaffidabile. Tuttavia, supponendo che non siano raffigurazioni veritiere delle mucche reali presenti negli allevamenti da latte, che senso ha usare storie di mucche piuttosto che mascotte generiche se tali storie potrebbero causare ambiguità nella comprensione da parte dei consumatori? Questa è una domanda importante, soprattutto perché i consumatori potrebbero essere facilmente all’oscuro dei messaggi inviati dalle confezioni dei prodotti. Inoltre, una narrazione distorta della vacca potrebbe sovrapporsi alle condizioni reali delle vacche da latte, che rimangono sconosciute ai cittadini a causa dello scarso accesso alle strutture e della scarsa familiarità con gli attuali sistemi di allevamento, con le procedure adottate e con la routine dell’industria lattiero-casearia [165]. In un sondaggio condotto tra i cittadini brasiliani, ad esempio, la maggior parte degli intervistati non era informata sul fatto che, in genere, le vacche non hanno libero accesso al pascolo e che vengono separate dal loro vitello subito dopo la nascita [166].

5.3. Il significato delle vacche sulle confezioni dei latticini

Secondo studi condotti in precedenza, le “mucche” compaiono nelle pubblicità del latte come mezzi di produzione [167]; i nostri risultati lo confermano, specialmente nelle categorie cartone animato e bucolico. Nel Regno Unito predomina la modalità dei cartoni animati (Tabella 3) e la maggior parte dei design delle confezioni sono rivolti ai bambini esplicitamente, come quelli che presentano la parola “bambini” sull’etichetta, o implicitamente, come quelli che mostrano immagini infantili. Ciò può derivare dal fatto che l’organizzazione Dairy UK, che rappresenta i produttori lattiero-caseari, raccomanda il consumo di latte vaccino dall’età di un anno in su [168]. Di fronte al calo delle vendite [169], la strategia del latte come alimento salutare e benefico per i bambini piccoli è fondamentale per mantenere un forte mercato di consumo per il latte vaccino. Stewart e Cole [22] hanno criticato l’utilizzo di immagini di cartoni animati animali che hanno riscontrato durante la loro analisi dei prodotti a base di latte artificiale. Creare una certo grado di tenerezza attraverso le raffigurazioni in stile cartone animato potrebbe essere particolarmente efficace nell’offuscare l’assenza di realtà nei confronti di un animale mercificato. D’altro canto, la predominanza della modalità bucolica in Brasile (Tabella 3) può essere messa in relazione con l’identità storicamente agricola del paese, che negli ultimi decenni è stata sottolineata con significativi investimenti e con la crescita dell’agro-business [170,171], unitamente alla promozione e all’incoraggiamento del governo verso questo settore [172,173]. L’importanza di uno stile di vita rurale nella cultura contemporanea brasiliana e nell’estetica popolare è in aumento anche nei principali centri urbani grazie alle industrie dell’intrattenimento, della musica, della moda, del cibo e dello sport [171,174]. Le rappresentazioni fotografiche-realistiche, come nelle modalità Instagram e ritratto del proprietario che si riscontrano soltanto nel campione del Regno Unito, hanno connotati più realistici rispetto a quelle idilliache. Nella pubblicità stampata l’utilizzo di una fotografia è un modo per indurre consapevolezza della realtà [146], e può essere una risposta dei professionisti del marketing alle richieste dei consumatori di maggiore trasparenza e garanzia dell’origine. Questo mantiene ancora la storia della “mucca felice”, ma attraverso un altro percorso di significato. Come quella pastorale, anche la rappresentazione fotografica realistica trasmette naturalezza, e questo potrebbe soddisfare le aspettative dei consumatori che spesso sono basate sul pregiudizio che hanno circa il fatto che la naturalezza implichi un migliore benessere. Non è chiaro se usare più rappresentazioni fotografiche per trasmettere realismo sia una nuova tendenza o se sia una caratteristica specifica del marketing per i prodotti biologici e allevati all’aperto che pretendono di essere più sostenibili. Nel campione ottenuto dai negozi del Regno Unito sono state riscontrate tre esempi della modalità Instagram: due erano latte britannico normale e uno era formaggio; nessuno di questi prodotti aveva un’etichetta con dicitura biologico o allevato all’aperto o allusioni a queste due tipologie di allevamento. Forse un altro scopo di questa tipologia di raffigurazione è quello di trasmettere una certa trasparenza, che viene segnalata come molto apprezzata dai consumatori [175], in risposta alla critica verso il tipico paesaggio fittizio e ingannevole della “fiaba dei latticini” nel marketing lattiero-caseario. Abbiamo trovato solo due casi della modalità ritratto del proprietario, entrambi nel Regno Unito; uno aveva il titolo allevato all’aperto sulla parte anteriore della confezione e l’altro era etichettato come biologico. Il controverso green marketing e i suoi appelli opportunistici alla sostenibilità e la preoccupazione per gli impatti negativi sul “bestiame” sono stati ampiamente criticati [108,176]. La modalità di riferimento ritratto del proprietario potrebbe essere in accordo con la tendenza nell’allevamento da latte di paragonare le vacche ai lavoratori, sostenendo il fatto che tali animali esprimono un comportamento collaborativo che indica un certo tipo di impegno o di interesse nel partecipare a questo settore [177]. Il riferimento ad un’interazione armonica è evidente anche nella raffigurazione delle mucche che vengono munte a mano sia sulle confezioni brasiliane che in quelle inglesi: la mucca viene mostrata sorridente ed esprime gioia per la situazione cui è sottoposta. Ciò indica come i media e il linguaggio non creino significati ma siano tutti insieme integrati in un più grande complesso di significati dove i consumatori non sono solo ricevitori ma anche partecipanti attivi [109]. Il discorso delle mucche come lavoratrici [177] che desiderano essere munte [178] è forse una variante estrema della storiella della mucca felice. Questa idea rientra in una delle categorie di disattivazione selettiva dei meccanismi di autoregolazione morale [33] in due modi. Uno utilizza la dicitura eufemistica [33] “lavoratore” per ridurre al minimo il danno associato al significato di “mucca sfruttata” e quindi lo allinea con gli standard morali; l’altro paragona secondo il proprio vantaggio [14] una certa gestione ad una peggiore, sostenendo che le vacche si troverebbero in condizioni peggiori se non stessero “lavorando” e quindi questo rapporto di collaborazione è vantaggioso anche per loro. Nella modalità cartone animato, l’umorismo è uno degli spunti principali. Secondo alcuni autori, l’umorismo potrebbe essere usato come strategia per far passare inosservate affermazioni ingannevoli [179]. Ciò che va a costituire un’affermazione ingannevole potrebbe essere considerato una questione soggettiva, con il risultato che tale evento non viene affatto messo in discussione. Tuttavia, non sono solo le bugie aperte che dovrebbero essere criticate; ci sono diverse tipologie e gradi di inganno. Secondo la classificazione precedente, le principali tipologie di inganno sono (1) vago/ambiguo: una frase troppo generale o un’affermazione senza un significato chiaro; (2) omissione: omettere le informazioni necessarie per valutarne la veridicità o la ragionevolezza; e (3) una notizia falsa/una bugia bella e buona: affermazione imprecisa o inventata [179]. In generale l’inganno è abbastanza inerente alla comunicazione pubblicitaria poiché utilizza continuamente metafore, umorismo e messaggi sottili; pertanto, criticare l’esistenza dell’inganno in questi media potrebbe tradursi in una critica vuota. Di conseguenza, ciò che deve essere prioritario durante i dibattiti etici è la gravità di certi inganni, non la semplice presenza di metafore o di un linguaggio ambiguo [179]. In questo senso, un riferimento fuorviante alle mucche è un problema, perché potrebbe ostacolare il riconoscimento sociale delle mucche come soggetti e rendere difficile il cambiamento dell’opinione e del comportamento dei consumatori nei loro confronti. Se la scelta dei genitori nel negozio si basa sulle preferenze dei loro figli [164,180], allora i cartoni animati possono essere una strategia promozionale che maschera un tema controverso e che aiuta a ridurre la dissonanza cognitiva nei confronti delle mucche mentre attira i bambini. Molte marche di prodotti lattiero-caseari, soprattutto nel Regno Unito, hanno una gamma di prodotti per bambini che mostrano regolarmente mucche in stile cartone animato sulla parte anteriore della confezione. Ciò è ancora più problematico poiché i bambini, a causa della mancanza di comprensione critica, tendono a credere maggiormente ai messaggi pubblicitari [181]. Inoltre, i riferimenti culturali riguardanti gli animali nella letteratura, nei film e nel marketing dei prodotti di origine animale che si rivolgono ai bambini contribuiscono ad una dissociazione concettuale degli animali, tanto che vengono incoraggiati a consumare quegli animali a cui tengono. Questo apprendimento culturale rafforza l’attribuzione arbitraria di ruoli sociali e di uno status morale agli animali secondo i loro utilizzi per la società umana [182]. Di conseguenza, il posto di una vacca nella società secondo la comprensione dei consumatori e dei cittadini potrebbe essere stabilito con noncuranza, senza alcuna garanzia di ulteriori occasioni di ripensamento, in particolare se teniamo in considerazione il fatto che il marketing del settore lattiero-caseario in tutto il mondo farà di tutto per scoraggiare lo sviluppo di un pensiero critico sullo sfruttamento delle vacche da latte. La raffigurazione di un secchio è stata riscontrata su molte confezioni, sia nella modalità cartone animato che in quella bucolica; tuttavia, nel mondo occidentale, e ancor più nei paesi sviluppati, sono decenni che le vacche vengono munte da macchine per la mungitura piuttosto che manualmente dall’allevatore [178]. In Brasile, un marchio di prodotti lattiero-caseari utilizza una confezione che raffigura l’immagine di un contadino che munge a mano una vacca. Un buon numero di prodotti di questo marchio era presente in tutti e tre i negozi brasiliani. Non c’era nessun messaggio verbale riguardo la mucca. La stessa tipologia di raffigurazione è stata riscontrata anche nel Regno Unito (in un marchio di gelati presente da Asda e da Tesco) dove, anche qui, non c’era nemmeno un messaggio verbale sulla mucca. Abbiamo cercato ulteriori informazioni online sul marchio britannico e sul sito web del marchio abbiamo scoperto, grazie ad un video di presentazione, che il sistema utilizzato per la mungitura era automatizzato. C’è un anacronismo nel modo in cui le confezioni dei prodotti lattiero-caseari fanno riferimento all’allevamento e al modo in cui viene attuato. Ci sono ancora raffigurazioni di contadini, secchi di legno e collari con campana quando invece l’industria casearia ha raggiunto alti livelli di automazione. Mentre le modalità di rappresentazione ritratto pastorale e presenza del proprietario tentano di rilanciare una relazione armonica uomo-animale romanzata e mentre tutte le modalità di raffigurazione rivendicano la presenza di una certa naturalezza, un numero crescente di allevatori sta adottando il sistema del robot di mungitura, che elimina la necessità di interazione uomo-animale durante tale pratica [178,183]. Questo è persino un passo avanti rispetto alla mungitura meccanica. L’utilizzo del robot di mungitura, come alcuni sostengono, è meno stressante per le vacche, ma i consumatori tendono a valorizzare aspetti più naturali, che si sono dimostrati essere un preconcetto comune tra i consumatori di prodotti di origine animale, in modo analogo a quanto descritto da alcuni autori sul potere del falso mito della naturalità sulla moralità [39,184,185].

5.4. Richiamo alla natura e uso improprio di concetti provenienti dalla scienza che si occupa del benessere animale

Una serie di studi mostra che i consumatori apprezzano la naturalezza nella produzione zootecnica [81,108,166,186-188], anche quando vengono informati che il sistema di allevamento all’aperto può essere, sotto alcuni aspetti, peggiore del sistema a pascolo zero, come nel caso dell’aumento di comportamenti aggressivi (ad esempio il beccare nei polli) o di malattie parassitarie (nelle galline ovaiole) [81]. Ciò suggerisce che molte persone hanno una forte preferenza intuitiva per la naturalezza e non è chiaro se esista un preconcetto nel correlare la naturalezza e il benessere degli animali indipendentemente dai fatti concreti. In effetti, secondo le guide e gli specialisti del benessere animale questa correlazione sembrerebbe essere affidabile in molti casi [91], ma questo non è un principio o una regola per la scienza che si occupa del benessere degli animali. Una domanda da approfondire è se i consumatori apprezzano il benessere animale perché sono preoccupati per la sofferenza degli animali stessi (attribuendogli un valore intrinseco) o se lo apprezzano perché credono che implichi un certo grado di naturalezza, che spesso vista come una “Divinità” indiscussa [184]. Ciò che colpisce è come il marketing lattiero-caseario possa trarre vantaggio da questo pregiudizio per aumentare i profitti creando associazioni tra pratica di allevamento e naturalezza [108,189]. Molti sembrano collegare il libero accesso all’aria aperta con la naturalezza [81,187,188]. Quindi l’immagine della vacca al pascolo su una confezione può assicurare al consumatore la naturalezza del latte nonostante il fatto che la produzione di latte tradizionale comporti una serie di interventi biomedici (ad esempio, l’impiego di antibiotici), di attrezzature tecnologiche, di meccanizzazione e di strutture in cemento [85,190,191]. Per quanto riguarda la carne, la crescente conoscenza dei sentimenti e della capacità cognitiva degli animali e le critiche sullo sfruttamento degli animali e sulla produzione industriale intensiva, hanno innescato una nuova tendenza nel marketing [107]. Forse questo si rifletterà anche nel marketing dei prodotti lattiero-caseari. La comunicazione del marketing ha fatto riferimento, in maniera opportunistica, al benessere degli animali una volta che i consumatori hanno dimostrato di apprezzarlo [35,78,192]. In tal modo, il marketing abusa di un termine tecnico che ha un significato specifico nell’area di ricerca da cui proviene. Secondo Donald Broom [193], uno degli scienziati pionieri in questo campo, il benessere è “la condizione di un individuo verso i suoi tentativi di farcela nell’ambiente in cui vive”; non è qualcosa che può essere fornito, ma è uno spettro che varia da un livello estremamente basso a un livello molto alto a seconda del successo nell’affrontare le sfide poste dall’ambiente. Quando la comunicazione pubblicitaria abusa di questa espressione, sta suggerendo che il benessere è una caratteristica sicura di quel sistema produttivo, e quindi, di quel prodotto. In risposta alle preoccupazioni dei consumatori verso il benessere degli animali, il marketing sta sviluppando un linguaggio sul benessere animale e tentando di rappresentare scenari ideali per il benessere degli animali. Tuttavia, i messaggi fuorvianti e il modo in cui il marketing si sta appropriando della narrativa sul benessere degli animali ha attirato critiche in modo analogo alle controverse affermazioni circa la sostenibilità nell’eco marketing e nel green marketing [108,194,195]. In base ai nostri risultati e a quelli dei relativi dibattiti sugli studi critici condotti sugli animali per quanto concerne il marketing lattiero-caseario, abbiamo identificato la seguente narrativa standard nella promozione dei prodotti lattiero-caseari: mucca felice = mucca sana = latte migliore. Tra parentesi, questa narrazione rafforza il ruolo di strumento delle mucche nell’industria lattiero-casearia, poiché la loro felicità è preziosa solo in funzione di una produzione di latte di qualità migliore. Nella scienza che si occupa di benessere animale, la valutazione delle emozioni e dei sentimenti degli animali è un processo meticoloso e attento utile ad evitare il più possibile interpretazioni errate e pregiudizi da parte dell’uomo. Pertanto, per parlare in modo accurato dei requisiti del benessere animale, è indispensabile un’indagine sistematica, che potrebbe basarsi, ad esempio, sull’osservazione dei comportamenti tipici della specie, sulla valutazione dei livelli di ormoni e di neurotrasmettitori e sulla raccolta di campioni di sangue, di fluidi corporei o di feci [175,193]. La storiella della mucca felice fa riferimento alla felicità come se fosse un aspetto ovvio e permanente delle vacche da latte. Supponendo che la felicità riferita sia basata su situazioni e stati generalmente considerati felici dagli esseri umani, la felicità riferita è ingenua e priva di significato, o ingannevole. Nella modalità cartone animato, la felicità viene costruita mediante attività divertenti insolite. Analogamente, se l’allusione ai sentimenti di una vacca sulle confezioni di latticini è destinata ad essere fondata sulla realtà, dovrebbe essere comprovata e non basata su eventuali errori. Inoltre, se si basa su una storiella fittizia senza pretese di realismo, questo è totalmente inutile per il processo decisionale dei consumatori, e il rischio di fuorviare il pensiero delle persone per quanto concerne la vita delle vacche è sufficiente per renderlo discutibile. In effetti, sono stati riportati alcuni protocolli per determinare le emozioni delle vacche [196-198], ma l’allusione alla mucca felice sulle confezioni di latte non deriva da questi. Non esiste uno studio sulle emozioni delle vacche da latte che affermi che siano permanentemente felici, ma esistono invece molti studi che indicano condizioni di scarso benessere e che elencano problematiche su questo tema all’interno dell’allevamento da latte [84,88,89,199,200]. Recenti studi condotti sulla routine, sul benessere e sullo status emotivo delle vacche da latte indicano che gli animali con un’elevata produttività e stabulati in allevamenti di tipo intensivo difficilmente rimarrebbero in uno stato emotivo positivo per lungo tempo. Ma il marketing lattiero-caseario, attraverso la storia della mucca felice, guarda caso trascura la pletora di eventi stressanti capaci di scatenare emozioni negative e, in definitiva, la sofferenza delle vacche [201-203]. La storiella della mucca felice semplifica eccessivamente e distorce tematiche complesse come la capacità cognitiva dell’animale, lo stato emotivo e la sensibilità, ed è controproducente aumentare la lungimiranza e la responsabilità sociale sulle implicazioni di una scelta alimentare sul benessere degli animali. Sulla base dei nostri risultati e della letteratura attuale, sosteniamo che molti fattori possono influire sul legame che abbiamo con il latte (come accade con la carne) [204], e molto di ciò che viene rivelato analizzando il comportamento alimentare, come il paradosso della carne, le giustificazioni e il disimpegno morale, potrebbe riguardare anche il consumo di latticini. Nella promozione e nella pubblicità dei prodotti lattiero-caseari, le caratteristiche naturale/necessario/normale/piacevole (4N) sono molto presenti. La storia della mucca felice [112], che fa riferimento anche ad un ambiente rurale idilliaco [42,107-109,205] o ad una favola sui latticini [107], potrebbe essere un esempio di disimpegno morale, poiché implica una manipolazione del linguaggio in modo tale da alleviare il peso di una condotta dannosa e diminuire la responsabilità personale [14,71,206]. Tale narrazione è stata costruita secondo l’ideologia che le vacche possono e devono essere utilizzate come fonti di latte, e questo precetto determina il ruolo delle vacche nella società. I nostri risultati confermano le conclusioni provenienti da altri studi sulla rappresentazione eccessivamente positiva, nonché l’omissione e la mancanza di informazioni affidabili nel marketing lattiero-caseario per quanto riguarda le condizioni delle vacche da latte [21,107,108,112,160,161].

Alcuni aspetti che il nostro studio non ha approfondito riguardavano l’eventuale analisi sistematica del contenuto delle confezioni che non facevano alcun riferimento esplicito alle mucche e la differenziazione dei messaggi provenienti dai prodotti etichettati come biologici o allevati all’aperto. Inoltre, non abbiamo eseguito un esame approfondito delle differenze culturali, e questo sarebbe prezioso per una maggior comprensione e un migliore utilizzo dei risultati. Un altro aspetto che varrebbe la pena indagare (per un’interpretazione più complessa dei significati delle mucche raffigurate sulle confezioni) è il confronto tra la storia del movimento per i diritti degli animali e le tendenze nel marketing dei prodotti di origine animale tra i due paesi.