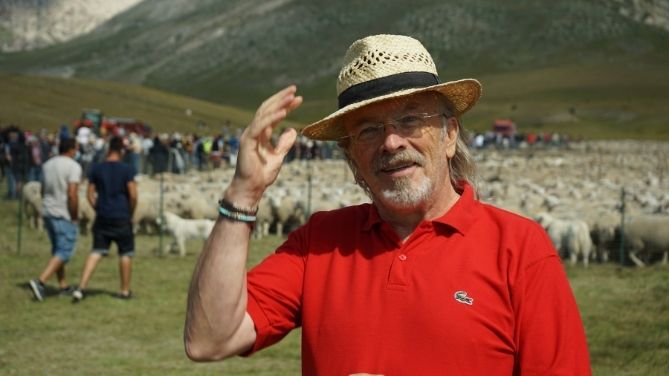

In occasione della 61^ RASSEGNA OVINI nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga abbiamo intervistato il Dott. Pierluigi Imperiale, medico veterinario che ha fatto sua la missione di valorizzare e portare nel futuro la transumanza e le tradizioni della pastorizia abruzzese.

Si è tenuta il 5 agosto la Rassegna Ovini 2021, evento giunto alla sua 61^ edizione organizzato dalla Camera di Commercio del Gran Sasso D’Italia, in collaborazione con la Regione Abruzzo, il Comune di Castel del Monte, il Comune dell’Aquila, l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, l’Associazione Regionale Allevatori, l’Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, Coldiretti, C.I.A. e Confagricoltura.

Nella splendida cornice del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, l’incontro rappresenta un’occasione che invita a riflettere e a dedicare attenzione ai problemi della nostra economia montana.

Durante questo evento le valli della Piana di Campo Imperatore si animano di visitatori: la rassegna è da sempre fonte di forte attrazione, non solo per chi è del settore ma anche per gli appassionati e per tutti i turisti.

Nell’ambito della rassegna, si è svolta la mostra-mercato con esposizione e degustazione di prodotti enogastronomici tipici legati alla pastorizia ed alla montagna, come formaggi, zafferano, tartufo, miele e dolci, che ha fatto da corollario e sfondo al raduno di circa 10.000 ovini svoltosi durante la stessa giornata.

In occasione di questa rassegna abbiamo intervistato il Dott. Pierluigi Imperiale, un collega medico veterinario appassionato ed esperto di pecore, ma in una maniera un pò particolare.

Che cosa, Pierluigi, ti ha colpito delle pecore e cosa stai facendo per valorizzarle? Mi stavi spiegando che stai cercando di fare un innesto culturale in un settore che è molto molto tradizionale in genere.

Il mio è stato quasi un percorso obbligato. Diventando veterinario all’Aquila, e addirittura veterinario condotto nella zona di Campo Imperatore all’epoca, e poi prendendo la direzione del servizio, ero impastato nella cultura pastorale, non soltanto per la presenza delle pecore nel territorio, ma soprattutto perché proprio tutta la città dell’Aquila è nata e cresciuta nei secoli come capitale della pastorizia transumante. Questo impegno della città, che ha visto una premiazione con il riconoscimento della transumanza come patrimonio immateriale dell’umanità da parte dell’UNESCO è cominciato appena ho iniziato il lavoro, quindi più di 40 anni fa.

Ciò che però mi ha sempre addolorato è stato vedere come la figura del pastore e della pastorizia venisse spesso associata ad un folklore un po’ datato e ad uno stereotipo, che poi ha condannato gli Abruzzesi in maniera particolare; a tal proposito recita il detto “Gli Abruzzesi o sono pastori o sono briganti”, e questa cosa ha fatto sì che una parte della popolazione si legasse a questo stereotipo, con il mangiare, la rudezza dei modi, con la distanza dalla società. Dall’altra parte la borghesia e gli intellettuali, hanno ripudiato questa cultura. Quindi era necessario, ed è necessario tutt’ora, ricucire queste due porzioni della società: quella intellettuale-borghese e quella dedita alla pastorizia, attività che è ancora oggi una risorsa fondamentale per il sostentamento delle popolazioni che vivono in zone più marginali, non solo quindi per l’Abruzzo ma anche per tante altre regioni d’Italia. In Sardegna questa coesione fra classi sociali diverse è più naturale, perché in loro c’è un grande senso di appartenenza alla regione e un profondo attaccamento alle proprie origini. In Abruzzo questo legame con la pastorizia è stato dimenticato e poi, soprattutto i giovani, si stanno distaccando da questa attività. Ultimamente però, grazie all’impegno, all’utilizzo di nuove tecnologie e di nuove idee più creative siamo riusciti ad organizzare degli eventi che hanno un pò vivacizzato l’ambiente, consentendo a qualche giovane di appassionarsi a tale attività e di ravvivare l’operatività delle cooperative, che funzionano.

Quindi, attualmente, c’è una produzione viva, di qualità, e remunerativa: riusciamo a pagare il latte ai soci anche 1,20 €, una buona entrata collaterale. Ma siamo riusciti anche a creare interesse, divertimento e gioia. Quello della pastorizia è un settore che a volte cade nel vittimismo: a mio parere il punto più basso è stato raggiunto con l’epidemia di Blue Tongue nel 2002-2003. In quel momento, infatti, i pastori sono stati assaliti da un senso di scoraggiamento e sconfitta molto forti. Attualmente c’è più ottimismo, nonostante ci sia comunque la crisi causata dalla pandemia Covid-19. Nonostante quindi le diverse difficoltà, riusciamo comunque a promuovere diverse iniziative, e quella che attualmente dura da più tempo, ormai 15 anni, è la staffetta delle greggi verso Foggia, ovvero la transumanza verso il mare che inizia il 29 settembre e prevede l’arrivo a Foggia l’8 di ottobre. Questa iniziativa è stata ideata da me, insieme ai pastori di Castel Del Monte, nel 2000, poi fu rinviata a causa dell’epidemia Blue Tongue, e siamo ripartiti nel 2007. Dal 2007 in poi non si è mai fermata, è stata portata avanti anche nel 2009 a seguito del terremoto, e in quell’occasione ha avuto un grande significato. Generalmente partiamo da Collemaggio (Aquila) e proseguiamo lungo il tratturo Magno, poiché è un terreno demaniale ben delineato e riconoscibile. A questa iniziativa partecipano circa 13/14 pastori, con un totale di 6000 pecore coinvolte appartenenti ai diversi greggi. Le pecore non possono fare i 243 km previsti dalla transumanza, ma ognuna ha un suo tratto di strada da percorrere. Sono stato molto contento che questa iniziativa sia partita come una staffetta, perché questo consente di coinvolgere più allevatori, richiamando tutti quelli che si trovano lungo il percorso stabilito. Ovviamente ci sono dei punti del tragitto, come la costa, dove gli animali non vengono allevati.

La transumanza può avere un senso economico?

La transumanza ha sicuramente un senso economico, innanzitutto perché è un “manifesto della sostenibilita”: utilizzare le aree secondo le stagioni è davvero un’ottimizzazione della gestione dell’allevamento. Attualmente sono convinto che l’allevamento ovino sia quello più ecosostenibile di tutti, ha superato certe ipotesi di zootecnia specializzata proposte negli anni ’80, quando c’era un enorme fermento in merito all’utilizzo di impianti di meccanizzazione e infrastrutture più articolate. Oggi della tecnologia si sfruttano soprattutto gli impianti di mungitura mobili, ma in sostanza l’allevamento ovino è rimasto lo stesso; quindi, stazzi leggeri, spostamenti, transumanza verticale ed orizzontale, i camion hanno facilitato gli spostamenti, ma in sostanza si integra perfettamente nel territorio in cui viene portato avanti. Questo tipo di attività risulta essenziale anche in luoghi marginali, come ad esempio l’Agro Romano, consentendo di sfruttare zone periferiche alle città.

Esiste un rapporto fra il pastore e il cittadino, o sono due mondi distanti?

Io ho notato che il cittadino e la cultura metropolitana si sono appropriati di alcuni concetti, come il marketing, l’arte, il mercato e il commercio, ma in realtà anche in ambito rurale possono nascere le stesse idee, anche se c’è una maggiore difficoltà di contatto fra le persone per via delle distanze notevoli che si devono percorrere per poter incontrare altri individui, problema che in ambito metropolitano non si pone. La fortuna di chi vive in zone marginali e pratica la pastorizia è l’enorme disponibilità di spazio. La cultura rurale e metropolitana trovano però un punto di incontro a tavola, in cui la cultura pastorale piace molto, creando però nuovi stereotipi: lo stereotipo dell’arrosticino, del formaggio… In realtà poi su questi stereotipi chi ci va a guadagnare sono ancora una volta le attività industriali, perchè appena si crea uno slogan o un movimento culturale diventa subito un fatto commerciale. Poichè la regione Abruzzo può produrre prodotti tipici molto interessanti che possono stimolare il consumatore, bisogna garantirne l’origine, puntando sulla qualità degli stessi con grande onestà intellettuale.

Due battute sulla Rassegna Ovini che si sta svolgendo oggi, di cui tu sei un decano, e quindi la memoria storica. Qual è, a tuo parere, l’anima di questa manifestazione?

L’anima di questa manifestazione è il Gran Sasso: io ci vivo da molto tempo, ma ogni volta che supero il valico e arrivo a Campo Imperatore ne rimango sempre affascinato e colpito, come se fosse la prima volta. Il paesaggio è incredibile, non può essere compreso se non visto con i propri occhi. Abbiamo una catena di montagne e un’estensione lunare; sono stati usati tutti gli stereotipi possibili per descrivere questo posto, quali “Il piccolo Tibet”o “I pascoli della luna”, insomma tante immagini poetiche, ma nessuna riesce a renderne l’idea. Se in questo luogo non ci fossero le greggi al pascolo, non avrebbe di certo lo stesso fascino e ruolo di adesso. Questo luogo esiste da millenni, eppure purtroppo non siamo mai riusciti a crearne un’immagine ideale (come per le praterie americane del Far West), non siamo riusciti a creare un immaginaro su questi luoghi perchè li abbiamo vissuti come segno di povertà e arretratezza. Invece qui c’è tanto da valorizzare e spero di riuscirci con l’unico strumento che, a mio parere, può essere d’ausilio per questo intento, ovvero l’arte. L’arte, come anche il divertimento, il gioco e la creatività, è l’unica cosa che alla fine colpisce. Pensiamo ad alcune nazioni: la Scozia ha creato un immaginario sulle pecore, ci sono film, e addirittura i paesi del nord sono riusciti a costruire qualche immagine. Ultimamente ci stiamo riuscendo anche noi; abbiamo due scrittori, Remo Rapino e Donatella Di Pietrantonio, che stanno proponendo l’Abruzzo in una chiave diversa, portando il dialetto abruzzese nel romanzo, trattando i temi duri e scomodi della povertà e dell’arretratezza. Valorizzare il proprio territorio con l’arte è la via da percorrere per creare una nuova immagine della regione Abruzzo e degli Abruzzesi, definiti da sempre come “forti e gentili”; la forza è la resistenza che abbiamo ma bisogna porre l’accento anche sulla gentilezza, chiave per riscoprire questo magnifico territorio.”

Ringraziamo il Dott. Pierluigi Imperiale per la sua testimonianza, davvero utile nel riscoprire un aspetto del nostro Paese troppo spesso trascurato, ma che ci caratterizza e definisce nel profondo della nostra cultura, e che dovrebbe essere opportunamente rivalorizzato e conosciuto anche da tutti coloro che vivono distanti da tale realtà.