Valutare la sostenibilità ambientale della propria azienda – Scheda tecnica n° 27

Conosco veramente la mia azienda?

Il primo passo per capire se un’azienda zootecnica, e più in generale un processo produttivo, è sostenibile a livello ambientale è quello di conoscerlo in tutte le sue parti. È indispensabile avere a disposizione dati misurati che riguardino:

- la dimensione e l’efficienza della mandria;

- la modalità di gestione dell’alimentazione;

- la quantità e qualità del latte prodotto;

- la quantità di animali venduti o macellati ogni anno.

Dimensione ed efficienza della mandria

Se si vuole stimare l’impatto ambientale dell’intero ciclo produttivo del latte caprino è necessario conoscere la dimensione della mandria, sia della parte produttiva (capre in lattazione) sia di quella improduttiva (numero di caprette e becchi). Tutte le categorie di animali infatti producono sostanze inquinanti come gas climalteranti (metano, CO2, protossido d’azoto). È per questo molto importante che il periodo improduttivo degli animali sia ridotto al minimo; ciò è possibile se si ottimizza la gestione delle fasi di crescita delle rimonte e delle fecondazioni. La mortalità, sia neonatale che in età giovanile e adulta, è un parametro che va monitorato poiché oltre a essere una perdita economica per l’allevamento, va ad aumentare il “costo” ambientale complessivo del processo produttivo.

Gestione dell’alimentazione

Uno degli aspetti di gestione aziendale che pesa molto sulla sostenibilità della produzione di latte è l’acquisto o la produzione in azienda degli alimenti per il bestiame. Produrre foraggi di scarsa qualità o con una bassa resa porta all’aumento dell’impatto ambientale su kg di prodotto, perché l’animale non riuscirà ad utilizzare questi alimenti in modo ottimale per la produzione di latte o per la crescita. È quindi importante misurare la quantità di foraggi prodotti in azienda e fare delle analisi per valutarne la qualità nutrizionale. Questo è sicuramente il primo passo per mitigare l’impatto ambientale dell’allevamento. Ulteriore punto critico è l’utilizzo di mangimi contenenti materie prime ad alto impatto ambientale, come la soia di provenienza extraeuropea; si stima che l’impatto di quest’ultima sia circa il 20% dell’impatto totale della produzione di latte. È importante, quindi, innanzitutto non eccedere con gli apporti proteici della dieta, adeguando la razione alle effettive esigenze degli animali, e in secondo luogo trovare altre fonti proteiche per supportare la produzione lattea, come l’erba medica il seme di girasole.

Uno degli aspetti di gestione aziendale che pesa molto sulla sostenibilità della produzione di latte è l’acquisto o la produzione in azienda degli alimenti per il bestiame. Produrre foraggi di scarsa qualità o con una bassa resa porta all’aumento dell’impatto ambientale su kg di prodotto, perché l’animale non riuscirà ad utilizzare questi alimenti in modo ottimale per la produzione di latte o per la crescita. È quindi importante misurare la quantità di foraggi prodotti in azienda e fare delle analisi per valutarne la qualità nutrizionale. Questo è sicuramente il primo passo per mitigare l’impatto ambientale dell’allevamento. Ulteriore punto critico è l’utilizzo di mangimi contenenti materie prime ad alto impatto ambientale, come la soia di provenienza extraeuropea; si stima che l’impatto di quest’ultima sia circa il 20% dell’impatto totale della produzione di latte. È importante, quindi, innanzitutto non eccedere con gli apporti proteici della dieta, adeguando la razione alle effettive esigenze degli animali, e in secondo luogo trovare altre fonti proteiche per supportare la produzione lattea, come l’erba medica il seme di girasole.

Latte, formaggio, carne e prodotti

Per poter stimare l’impatto ambientale della produzione di latte alla stalla, è importante monitorare (prendendo nota) le quantità di latte e formaggio prodotte annualmente. Poiché l’impatto ambientale viene espresso per kg di prodotto che “esce” dall’azienda, latte o formaggio, più questo aumenta più l’impatto ambientale verrà ripartito. Anche la carne che viene prodotta in azienda è un dato che deve essere monitorato, perché anch’essa è un prodotto utile che esce dal sistema produttivo aziendale, e più ne viene prodotta, più si abbasserà l’impatto ambientale attribuito alla produzione di latte. Avere informazioni aggiornate sulla qualità del latte prodotto, in termini nutrizionali (grasso e proteine), in termini igienico sanitari (contenuto in cellule somatiche) e relativamente al contenuto di urea, possono dare indicazioni molto utili al fine di rendere efficiente il sistema produttivo. Se il parametro dell’urea nel latte si alza eccessivamente, al di sopra di 35 mg/dl latte, può essere dovuto ad un eccesso proteico in razione. Tale eccesso porta sicuramente a un incremento dell’impatto sull’ambiente del sistema produttivo a causa del maggior impiego di alimenti proteici, non utilizzati in modo efficiente per produrre latte e che possono inoltre provocare un aumento dell’azoto nei reflui.

Evitare gli sprechi

Ultimo importante fattore che può influenzare l’impatto ambientale di un processo produttivo come quello del latte alla stalla è legato alla possibilità di evitare sprechi di risorse ed energia di qualsiasi tipo. Gli sprechi possono essere individuati in diversi punti del sistema produttivo, di alcuni di questi abbiamo già parlato, come la mortalità e il non corretto razionamento alimentare. Ci possono essere inoltre sprechi alimentari dovuti a fieno o mangime scartato perché ammuffito e/o mal conservato, sprechi legati al prodotto finale, formaggio, buttato perché non vendibile per errori di caseificazione o stagionatura. Infine se in un’azienda si riesce a riutilizzare un sottoprodotto come il siero, in modo efficiente, questo sicuramente può dare importanti benefici al processo produttivo.

Tutti questi piccoli o grandi sprechi possono avere un impatto molto rilevante sulla sostenibilità dell’azienda zootecnica, per questo motivo risulta molto importante misurare il più possibile ciò che succede in azienda per individuare i punti critici del processo produttivo.

Stima dell’emissione di metano enterico nella capra – Scheda tecnica n° 28

Perché stimare la produzione di metano enterico?

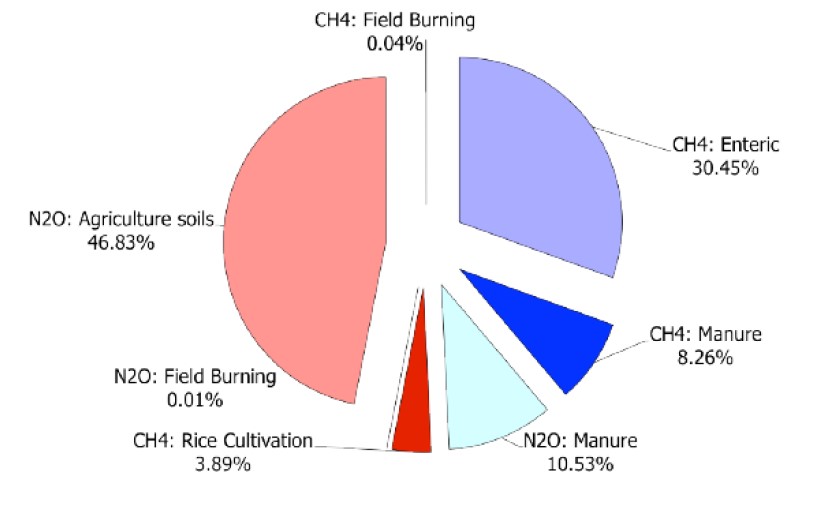

Il metano (CH4), insieme all’anidride carbonica (CO2) ed al protossido d’azoto (N2O), è uno dei principali gas climalteranti (GHG) responsabili dell’effetto serra. Il settore zootecnico a livello mondiale produce il 14,5% dei GHG (FAO, 2013) di cui il 30,5 % è metano enterico prodotto durante le fermentazioni ruminali (ISPRA, 2010). Nella Fig. 1 sono riportati i principali gas climalteranti emessi dal settore zootecnico.

Per la minor quantità di capi allevati, per le differenti masse corporee e le minori produzioni, il settore caprino incide solo per il 6,5% nelle emissioni di GHG contro il 21% attribuibile alle bovine da latte (FAO, 2013). In termini generali è importante dire che la produzione di GHG (quindi anche di metano enterico) aumenta all’aumentare della produzione; tuttavia, se esprimiamo l’emissione di metano per unità di prodotto, gli animali più produttivi sono quelli che impattano meno a livello ambientale.

Come viene prodotto il metano enterico?

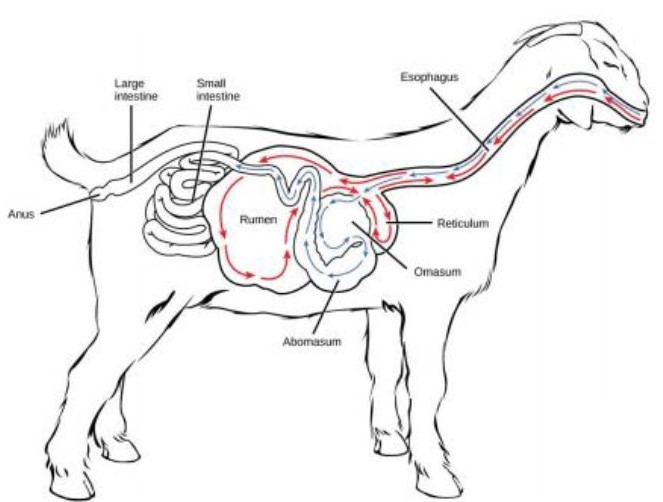

Tutti i carboidrati nel rumine vengono ridotti a glucosio, che in ambiente anerobico viene trasformato in acido piruvico. A partire dall’acido piruvico si formano gli acidi grassi volatili (AGV): acido acetico, propionico e butirrico, che vengono assorbiti nel rumine. La formazione di metano avviene proprio in questa fase ed è quindi un’esigenza fisiologica dei ruminanti.

L’emissione di metano enterico può essere limitata prestando attenzione durante la formulazione e la somministrazione della razione. L’allevatore può intervenire nei seguenti modi:

- aumentare la qualità dei foraggi;

- aumentare la digeribilità della razione;

- aumentare l’efficienza animale (salute e benessere) in modo da favorire il buon utilizzo degli alimenti;

- aggiungere grassi insaturi alla razione;

- favorire lo sviluppo di batteri che limitano/assorbono il CH4 (in fase di studio).

Stima della produzione di metano enterico

La stima dei GHG prodotti dagli allevamenti viene fatta seguendo le linee guida elaborate nel 2006 dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). L’IPCC suggerisce tre approcci diversi per grado di accuratezza e complessità: TIER 1, TIER 2 e TIER 3; per il settore caprino è consigliato l’utilizzo del TIER 1 ed è in fase di miglioramento il TIER 2. Il TIER 1 è un metodo sintetico per calcolare la quantità di metano enterico prodotto. Per arrivare ad un risultato corretto, è essenziale rilevare il numero di capi allevati in ogni categoria (capre in lattazione, capre in asciutta, capretti, becchi), per poi poter applicare durante il calcolo i giusti coefficienti di emissione. L’IPCC utilizza un coefficiente di 5 kg CH4 capo/anno per una capra del peso di 40 kg. Prendendo come riferimento questo dato, è sufficiente applicare una semplice proporzione per capire i livelli di emissione in funzione del peso di ogni singolo animale.

EMISSIONI DI METANO ENTERICO TOTALE (kg capo/anno) = CAPI (n) X COEFFICIENTE DI EMISSIONE (kg capo/anno)

Il TIER 2 definisce in modo analitico la quantità di metano enterico prodotto perché, oltre al numero di capi, tiene in considerazione numerosi altri dati come: il peso degli animali, l’incremento ponderale giornaliero, la razione e la sua digeribilità, la produzione e la qualità del latte. Il calcolo si basa su una serie di equazioni che permettono di arrivare alla stima dell’energia lorda consumata dall’animale e sull’utilizzo di coefficienti di emissione, che permettono poi di andare a stimare le emissioni di metano enterico.

Scopri di più sul progetto DEMOCAPRA.

DEMOCAPRA (2020) Schede tecniche DEMOCAPRA. Università degli Studi di Milano & Associazione Regionale Allevatori della Lombardia, Milano.