Studio sugli adattamenti metabolici e fisiologici alla prima e alla seconda lattazione nelle bovine da latte.

Il periodo di transizione è la fase più critica e studiata del ciclo di lattazione, con rilevanti cambiamenti a livello metabolico e ormonale. Le bovine da latte al primo parto non hanno ancora raggiunto il loro pieno sviluppo corporeo e producono meno latte rispetto alle lattazioni successive. In Italia, ad esempio, la produzione media nelle vacche Holstein è di 9.349 ± 1.864 kg durante la prima lattazione e di 10.638 ± 2.343 kg durante la seconda (AIA, 2021). Potenzialmente, sono coinvolti diversi fattori e lo sviluppo della ghiandola mammaria rappresenta uno dei principali, insieme a sviluppo del digerente e livello di ingestione.

In questo studio sono state caratterizzate le variazioni nelle risposte metaboliche, infiammatorie e ormonali dalla fine della gestazione fino alle prime fasi della lattazione tra le stesse vacche al primo e al secondo parto.

Otto bovine da latte di razza Holstein sono state monitorate al primo e al secondo parto, durante i quali sono state allevate nelle stesse condizioni (uguali gestione, ambiente e dieta). La produzione di latte, l’ingestione di sostanza secca e il peso corporeo sono stati misurati continuamente, e sono stati calcolati il bilancio energetico, l’efficienza di trasformazione e le curve di lattazione. Sono stati raccolti campioni di sangue in giorni programmati da -21 a 120 giorni rispetto al parto per la valutazione dei profili metabolici e ormonali (biomarcatori di metabolismo, stato minerale, infiammazione e funzionalità epatica).

Sono state osservate ampie variazioni nel periodo in questione per quasi tutte le variabili indagate.

Durante il periodo di transizione, si verificano drastici cambiamenti nella fisiologia delle bovine e il sistema endocrino svolge un ruolo fondamentale in questo contesto. Infatti, la ripartizione dei nutrienti, regolata da segnali ormonali, rappresenta un aspetto chiave del periodo di transizione e l’ormone della crescita e l’insulina sono tra i principali ormoni coinvolti. In condizioni omeostatiche, l’insulina stimola l’immagazzinamento del glucosio dopo i pasti e provoca una riduzione della degradazione proteica nei tessuti periferici, mentre il glucagone stimola la gluconeogenesi epatica e la mobilizzazione del glicogeno nella fase post-assorbitiva. Con l’avvicinarsi del parto, tuttavia, il fabbisogno di glucosio da parte della ghiandola mammaria aumenta notevolmente e, quindi, le vacche mettono in atto una serie di meccanismi per indirizzare un’adeguata quantità di glucosio verso la ghiandola mammaria. A partire dalla tarda gestazione, la secrezione pancreatica di insulina diminuisce e la sensibilità e la reattività dei tessuti all’azione dell’insulina si riducono, spingendo sostanzialmente la vacca in uno stato di insulino-resistenza. La mammella è insulino-indipendente e quindi il glucosio ematico viene indirizzato alla sintesi di latte. Inoltre, bassi livelli di insulina stimolano la mobilizzazione delle riserve. Allo stesso tempo, aumenta gradualmente dopo il parto la concentrazione di ormone della crescita, che stimola la gluconeogenesi e la lipolisi, determinando un aumento delle concentrazioni plasmatiche di NEFA e determinando la perdita di BCS. La maggiore concentrazione di ormone della crescita dopo il parto è stata associata alla diminuzione dell’IGF-1 circolante.

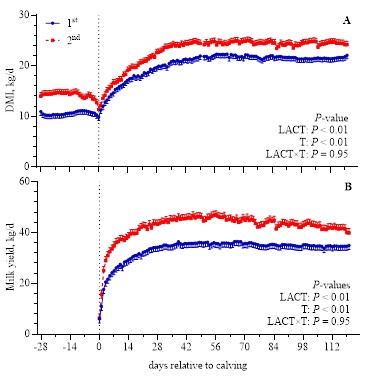

Figura 1. Ingestione di sostanza secca (A) e produzione di latte (B) in bovine Frisone nella loro prima e seconda lattazione.

Come si può osservare nella Figura 1, rispetto alla prima lattazione, le vacche durante la seconda lattazione avevano un’ingestione di sostanza secca (+15%) e un peso vivo (+13%) più elevati. Inoltre, durante la seconda lattazione, la produzione di latte è stata maggiore (+26%), il picco di lattazione è stato più alto e più precoce (36,6 kg/d a 48,8 giorni dal parto vs 45,0 kg/d a 62,9 giorni dal parto), ma la persistenza della lattazione è stata ridotta. I contenuti di grasso, proteine e lattosio del latte sono risultati più elevati durante la prima lattazione, e le proprietà di coagulazione sono state migliori. In particolare, le primipare hanno mostrato una più elevata acidità titolabile, una coagulazione più rapida e una maggiore consistenza della cagliata rispetto alle secondipare.

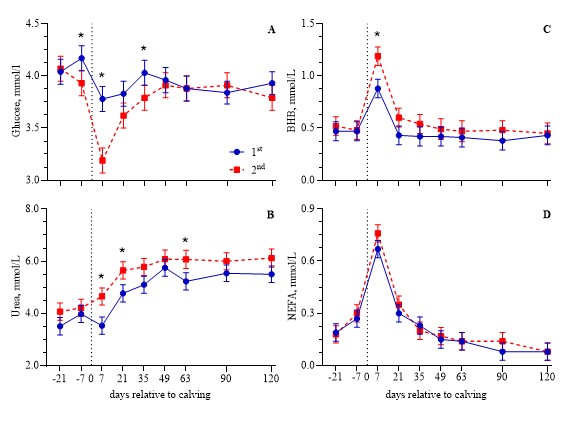

Figura 2. Concentrazioni plasmatiche di glucosio (A), urea (B), β-idrossibutirrato (C) e NEFA (D) in bovine Frisone nella loro prima e seconda lattazione.

In Figura 2 sono riportati gli andamenti dei marcatori del metabolismo energetico. Il bilancio energetico negativo post-partum è stato più marcato durante la seconda lattazione (1,4 volte 7 giorni dopo il parto) e la glicemia ridotta. Nel sangue, insulina e IGF-1 erano più bassi nelle vacche in seconda lattazione durante il periodo di transizione. Allo stesso tempo, i marcatori della mobilitazione delle riserve corporee (β-idrossibutirrato e urea) sono aumentati. Inoltre, l’albumina, il colesterolo e la γ-glutamil transferasi sono risultati più alti durante la seconda lattazione, mentre la bilirubina e la fosfatasi alcalina erano più basse. La risposta infiammatoria dopo il parto non era diversa, come suggerito dalle concentrazioni simili di aptoglobina e dalle differenze solo transitorie nella ceruloplasmina. L’ormone della crescita nel sangue è stato simile durante il periodo di transizione, ma è risultato più basso durante la seconda lattazione a 90 giorni dal parto, mentre il livello di glucagone è risultato più alto. Questi risultati concordano con le differenze nella produzione di latte e confermano l’esistenza di un diverso stato metabolico e ormonale tra la prima e la seconda lattazione, legato anche al diverso grado di maturità.

Fase 2. Variazioni postprandiali

Le bovine da latte durante la prima e la seconda lattazione hanno produzioni, sviluppo corporeo, ingestione alimentare e stati metabolici ed endocrini diversi. In aggiunta, durante il ciclo circadiano possono esistere ulteriori ampie variazioni in termini di biomarcatori e ormoni legati al comportamento alimentare e al metabolismo energetico. In questo lavoro è stato studiato l’andamento giornaliero nel plasma dei principali marcatori metabolici e degli ormoni nelle stesse vacche durante la prima e la seconda lattazione in diverse fasi della lattazione. Otto vacche da latte Holstein sono state monitorate durante la prima e la seconda lattazione, durante le quali sono state allevate nelle stesse condizioni. Campioni di sangue sono stati raccolti prima del pasto principale (0h) e dopo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 12 h in giorni programmati tra -21 e 120 giorni rispetto al parto per la valutazione di alcuni biomarcatori metabolici e ormoni.

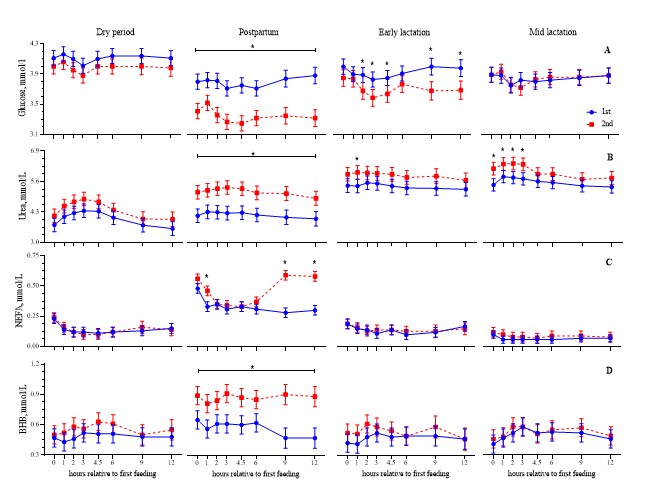

Figura 3. Concentrazioni plasmatiche di glucosio (A), urea (B), β-idrossibutirrato (C) e NEFA (D) nel corso della giornata in diverse fasi fisiologiche in bovine Frisone nella loro prima e seconda lattazione.

Come si può notare nella Figura 3, indipendentemente dall’ordine di parto e dallo stadio di lattazione, il glucosio, l’urea, il β-idrossibutirrato (BHB) e l’insulina hanno raggiunto il picco poche ore dopo il pasto principale, mentre gli acidi grassi non esterificati (NEFA) sono diminuiti. Il picco di insulina è stato attenuato durante il primo mese di lattazione, mentre l’ormone della crescita post-partum ha raggiunto il picco in media 1 ora dopo il primo pasto nelle vacche durante la prima lattazione, che ha dunque mostrato un aumento della sua concentrazione anticipato rispetto alla seconda lattazione. La maggior parte delle differenze negli andamenti giornalieri tra le lattazioni è stata osservata nel periodo post-partum. Il glucosio e l’insulina sono risultati più alti durante la prima lattazione per tutto il giorno e le differenze sono aumentate 9 ore dopo il pasto. Al contrario, NEFA e BHB hanno mostrato una tendenza opposta e le loro concentrazioni plasmatiche a 9 e 12 ore dal pasto differivano tra le lattazioni.

Questi risultati hanno confermato le differenze tra i marcatori metabolici osservate tra le prime due lattazioni nelle concentrazioni basali (prima del pasto principale). Durante la seconda lattazione, il bilancio energetico negativo più pronunciato, che riflette la maggiore difficoltà di garantire un flusso adeguato di substrati gluconeogenetici durante il giorno (in particolare alcune ore dopo il pasto principale), ha portato a risposte più marcate. Inoltre, indipendentemente dall’ordine di parto, le variazioni giornaliere dei marcatori metabolici nel plasma e degli ormoni analizzati sono state rilevanti, con grandi differenze durante il ciclo di lattazione. Questi risultati consigliano cautela nell’interpretazione delle analisi ematiche nelle vacche da latte, soprattutto nei periodi prossimi al parto. L’ora del prelievo dovrebbe essere infatti sempre tenuta in considerazione.

La presente nota, la cui bibliografia è disponibile presso gli autori, è una sintesi dei lavori scientifici pubblicati su Journal of Dairy Science nel marzo del 2023:

Cattaneo L, Piccioli-Cappelli F, Minuti A, Trevisi E. 2023. Metabolic and physiological adaptations to first and second lactation in Holstein dairy cows. J Dairy Sci. https://doi.org/10.3168/jds.2022-22684

Cattaneo L, Piccioli-Cappelli F, Minuti A, Trevisi E. 2023. Metabolic and physiological adaptations to first and second lactation in Holstein dairy cows: Postprandial patterns. J Dairy Sci. https://doi.org/10.3168/jds.2022-22685