Il benessere degli animali d’allevamento è una delle principali preoccupazioni per la società e per il settore dell’industria alimentare. Per valutare in maniera più accurata l’allevamento in generale ed evitare di sottoporre gli animali a situazioni di scarso benessere, è necessario comprendere non soltanto i loro comportamenti ma anche i loro fabbisogni e le loro capacità cognitive. Pertanto, la conoscenza generale di come gli animali d’allevamento percepiscono e interagiscono con il loro ambiente è di fondamentale importanza per una serie di parti interessate, dai cittadini ai politici, dagli etologi cognitivi ai filosofi.

Questa review, pubblicata su Frontiers in Veterinary Science e condotta da un team di ricercatori appartenenti a diversi istituti ed università europee, vuole delineare lo stato attuale della ricerca cognitiva sugli animali d’allevamento e si concentra sulle specie di ungulati, come bovini, cavalli, suini e piccoli ruminanti, per aiutarci a riflettere su un insieme definito di capacità cognitive (cognizione fisica: categorizzazione, abilità numerica, permanenza, ragionamento, utilizzo di strumenti; cognizione sociale: discriminazione e riconoscimento individuale, comunicazione con l’uomo, apprendimento sociale, attribuzione di attenzione, prosocialità, equità).

Lo studio ha individuato una mancanza di informazioni su alcuni aspetti delle capacità fisico-cognitive nella maggior parte delle specie di animali d’allevamento, ad esempio per quanto riguarda la discriminazione numerica e la permanenza degli oggetti. Ciò porta ad ulteriori domande su come il bestiame comprenda il proprio ambiente fisico e le relazioni causali. Aumentare le nostre conoscenze in questo campo faciliterà gli sforzi che devono essere fatti per correggere i sistemi di allevamento e gli elementi di arricchimento al fine di soddisfare le esigenze e le preferenze degli animali allevati. La ricerca nell’ambito socio-cognitivo indica che il bestiame ungulato possiede capacità mentali evolute come quella di discriminare tra, e di riconoscere i, conspecifici e gli operatori del settore umani, utilizzando modalità multiple. Il bestiame reagisce anche a segnali comportamentali molto sottili provenienti da conspecifici e dall’uomo. Queste capacità socio-cognitive possono avere un impatto sulle interazioni uomo-animale durante le pratiche di gestione e sull’introduzione di considerazioni etiche su come deve essere trattato il bestiame in generale.

I ricercatori hanno sottolineato l’importanza di acquisire una migliore conoscenza su come le diverse specie di bestiame interagiscano con i loro ambienti fisici e sociali, dato che queste informazioni potrebbero migliorare le condizioni di stabulazione e di gestione degli animali e potrebbero essere adottate per valutare l’impiego e il trattamento degli animali durante il processo di produzione.

Di seguito, riportiamo la traduzione integrale del lavoro che può essere consultata nella sua interezza o scegliendo, attraverso l’indice qui sotto, i paragrafi di maggiore interesse (la bibliografia è disponibile nell’articolo originale).

STUDI COGNITIVI SUGLI ANIMALI D’ALLEVAMENTO

IMPATTO SULLE PRATICHE DI BENESSERE

RACCOMANDAZIONI PER LE RICERCHE FUTURE E CONCLUSIONI

INTRODUZIONE

I metodi di valutazione del benessere degli animali d’allevamento sono passati da concetti iniziali come le cinque libertà (1, 2) a concetti più incentrati sugli animali che includono anche i bisogni degli animali (3), gli stati emotivi (4, 5) e le differenze interindividuali (6). Tutti questi concetti sottolineano l’importanza di avere una conoscenza dettagliata delle capacità cognitive del bestiame [vale a dire, la loro capacità di acquisire, elaborare, archiviare ed utilizzare informazioni (7)] per riuscire a comprendere meglio il loro comportamento ed evitare di esporli a condizioni precarie di benessere, come possono essere quelle indotte da pratiche di gestione stressanti. Pertanto, la ricerca sulle capacità cognitive degli animali d’allevamento ha il potenziale di mettere in evidenza le discrepanze tra le attuali pratiche di allevamento e le capacità di adattamento del bestiame.

Negli ultimi decenni, la ricerca sulle capacità cognitive degli animali si è guadagnata una crescente attenzione. La maggior parte del lavoro si è concentrato sui parenti più stretti degli esseri umani, cioè sui primati in generale, e sulle grandi scimmie in particolare (8); inoltre, in termini di evoluzione cognitiva convergente, la ricerca ha incluso corvidi (9) e canidi (10). Tuttavia, rispetto alla quantità di ricerca cognitiva che è stata condotta sulle specie sopra menzionate, gli studi sulle capacità cognitive degli animali d’allevamento sono relativamente poco frequenti (11). Dato il numero di animali allevati in tutto il mondo, questa mancanza di studi è ancora più sorprendente.

Lo scopo di questo articolo di review è quello di evidenziare i progressi fatti nell’ambito delle capacità cognitive degli animali d’allevamento e di identificare le loro potenziali implicazioni per quanto concerne la gestione e le procedure di allevamento del bestiame. In primo luogo, abbiamo delineato un insieme distinto di processi fisici e socio-cognitivi. Quindi abbiamo presentato una panoramica completa sulla ricerca cognitiva riguardante gli animali d’allevamento condotta su bovini, cavalli, maiali e piccoli ruminanti. Il nostro scopo è quello di offrire un resoconto costruttivo del contenuto e del valore di questi processi, che può aiutare i ricercatori ad esplorare ulteriormente i diversi meccanismi cognitivi in una varietà di animali d’allevamento al fine di ottenere un profilo più completo dei tratti psicologici specie-specifici. Abbiamo poi discusso le implicazioni di questi risultati su questioni riguardanti il benessere degli animali (concentrandoci sull’arricchimento e sulle interazioni uomo-animale) e l’etica (che comprende l’etica del benessere e le considerazioni etiche che vanno al di là del benessere degli animali). Infine, abbiamo proposto alcuni suggerimenti per le ricerche future che ci aiuterebbero ad approfondire la nostra comprensione delle capacità cognitive degli animali d’allevamento e ad adattare le pratiche di gestione che potrebbero meglio soddisfare i loro fabbisogni psicologici.

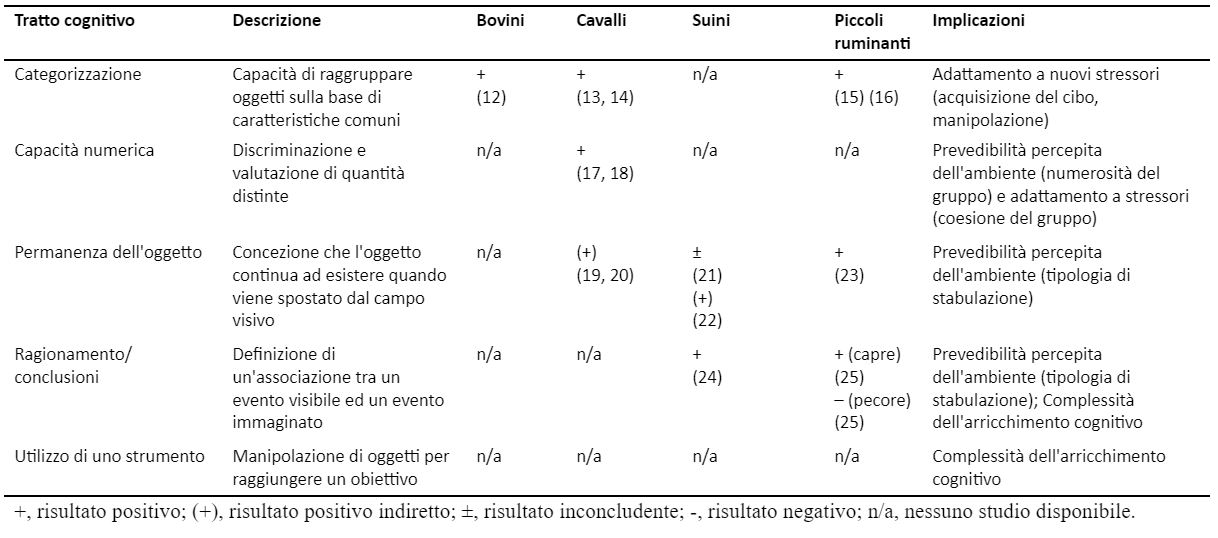

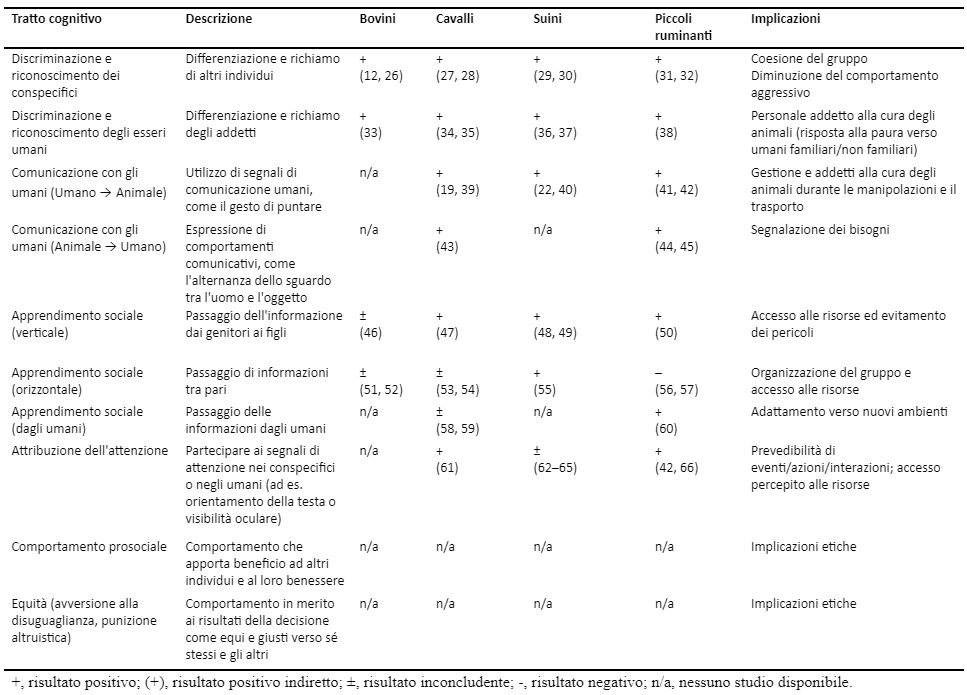

Abbiamo strutturato questa review principalmente in linea con la classificazione delle capacità cognitive utilizzata da Shettleworth (7). L’autrice ha sostanzialmente classificato i meccanismi cognitivi in due domini: cognizione fisica e sociale. Ci siamo concentrati su un particolare insieme di capacità cognitive in entrambi i settori, che presumiamo possano avere un impatto importante sul modo in cui gli animali d’allevamento sono in grado di interagire con il loro ambiente fisico e sociale (vedi Tabelle 1, 2 per una panoramica).

Tabella 1 – Panoramica sulle diverse capacità psico-cognitive, loro descrizione, riscontro nei diversi animali d’allevamento e loro implicazioni.

Il termine “cognizione fisica” fa riferimento alla comprensione da parte di un organismo degli oggetti e delle loro varie relazioni spaziali e causali. Per la maggior parte delle specie animali, il problema più importante che devono affrontare è legato alla localizzazione e all’ottenimento del cibo. Pertanto, molte importanti abilità cognitive si sono evolute nel contesto della ricerca del cibo (foraging) (8).

La categorizzazione è la capacità di raggruppare elementi in base a caratteristiche comuni e di rispondere in modo simile ad essi. Questo aspetto consente ad un organismo di raggruppare oggetti ed eventi in base a somiglianze fisiche, associative o relazionali e fornisce le basi per un’elaborazione cognitiva superiore (67). In ambienti complessi, la capacità di assegnare le tipologie di cibo a categorie basandosi su determinati criteri rilevanti potrebbe ridurre considerevolmente la domanda cognitiva e quindi aumentare l’efficienza del foraging. Anche l’essere in grado di classificare gli stimoli positivi e negativi potrebbe migliorare l’adattamento a nuovi ambienti, cosa che potrebbe ridurre l’impatto di fattori stressanti come l’ottenimento di cibo in nuovi ambienti o la manipolazione durante il trasporto.

L’abilità numerica fa riferimento alla capacità di discriminare tra due quantità distinte (es. 6 versus 4 ricompense o 3 versus 1 conspecifici), indipendentemente dalle dimensioni e dalla forma di questi oggetti/soggetti (68). Diversi meccanismi, come la “subitizzazione” o il “sistema numerico approssimativo”, possono spiegare questo fenomeno (69). La capacità di valutare la quantità di cibo o la numerosità dei membri di un gruppo probabilmente influenza la capacità di previsione dell’ambiente (ad esempio, il numero del gruppo) e la capacità di adattarsi a fattori di stress (ad esempio, la coesione del gruppo).

La permanenza dell’oggetto fa riferimento al concetto che gli oggetti sono percepiti come entità separate che continuano ad esistere anche quando scompaiono dalla vista dell’osservatore (70). Seguire la traiettoria di un oggetto visto in precedenza ma poi nascosto è altamente adattivo nel contesto della ricerca del cibo e aiuta anche a evitare la predazione. Poiché i sistemi di allevamento presentano una certa varietà di barriere e muri, il grado di sviluppo della permanenza dell’oggetto gioca un ruolo cruciale nell’essere in grado di prevedere eventi imminenti negli ambienti degli allevamenti.

Il ragionamento (inferenza) implica l’instaurazione di un’associazione tra un evento visibile e uno immaginato (71). La soluzione corretta ad un problema dovrebbe essere scelta escludendo altre potenziali alternative anche se sono disponibili solo informazioni indirette, come l’assenza di un segnale. Tuttavia, il ragionamento inferenziale può essere ipotizzato solamente se il soggetto mostra un comportamento adeguato, senza un training esplicito. Diversamente, non possiamo escludere il ruolo dei meccanismi di apprendimento (72, 73). La capacità di ragionare sugli eventi probabilmente potrebbe avere un impatto sulla prevedibilità degli ambienti di allevamento.

L’impiego di uno strumento, ovvero la capacità di manipolare dinamicamente e di utilizzare un oggetto inanimato (o un soggetto animato) per raggiungere un obiettivo, è un argomento che ha suscitato interesse nella ricerca cognitiva non umana negli ultimi decenni ed è stato riscontrato in diversi taxa animali (74, 75). Gli obiettivi possono essere molteplici, ad esempio l’ottenimento e la raccolta di cibo e acqua, la toelettatura, l’autodifesa o l’utilizzo a scopo ricreativo. Gli animali che utilizzano regolarmente degli strumenti possono ricevere una maggiore diversità (e complessità) di elementi di arricchimento (ad esempio, i formicai per gli scimpanzé).

Tabella 2 – Panoramica sulle diverse capacità socio-cognitive, loro descrizione, riscontro nei diversi animali d’allevamento e loro implicazioni.

I conspecifici sono oggetti fisici che devono essere localizzati e identificati, ma che creano anche ulteriori problemi cognitivi che non esistono nel mondo degli oggetti inanimati (8). Ad esempio, vivere in gruppo richiede la capacità di discriminare e di riconoscere il richiamo dei conspecifici, sia a livello individuale che di gruppo. Essere un animale sociale può anche richiedere ulteriori forme di intelligenza, come la manipolazione del comportamento altrui (76). Inoltre, un altro individuo potrebbe agire di sua spontanea volontà. Pertanto, la capacità di desumere le motivazioni e i desideri degli altri può essere vantaggiosa in termini di diminuzione del livello di incertezza nel prevedere il comportamento degli altri.

La discriminazione dell’individuo e il riconoscimento di conspecifici ed eterospecifici vengono considerati processi complessi che si sono evoluti per facilitare i comportamenti sociali. La discriminazione fa riferimento alla capacità di differenziare tra due identità (ad es. singoli conspecifici o eterospecifici, come gli esseri umani) utilizzando segnali appartenenti a tali individui. Il riconoscimento dell’individuo richiede la capacità di ricordare e di richiamare altri individui (77). Una caratteristica essenziale del riconoscimento individuale negli esseri umani è che è cross-modale, il che significa che il tratto consente l’abbinamento dei segnali sensoriali dell’identità con le informazioni memorizzate su quello specifico individuo secondo altre modalità (78). Essere in grado di riconoscere i conspecifici dopo periodi di separazione di breve o lungo termine riduce i comportamenti aggressivi e le lesioni, mentre l’essere in grado di identificare correttamente gli addetti familiari riduce probabilmente lo stress durante le pratiche di gestione.

La comunicazione con l’uomo può essere cruciale per gli animali domestici in termini di acquisizione di informazioni dall’ambiente (79). È stato dimostrato che diversi animali non umani utilizzano segnali forniti dall’uomo, come il gesto del puntare con il dito, quando si ritrovano a dover risolvere un compito che richiede di scegliere tra due o più potenziali alternative per trovare del cibo nascosto. A sua volta, la comunicazione può essere rediretta anche verso gli esseri umani. Se devono affrontare un problema che non riescono a risolvere da soli, i bambini ed alcuni animali non umani utilizzano lo sguardo (come, ad esempio, alternare lo sguardo tra il problema e un essere umano) come forma di comunicazione referenziale ed intenzionale quando devono interagire con gli esseri umani (80–82). Pertanto, la capacità del bestiame di comunicare con gli esseri umani può influire sulle pratiche di gestione grazie ai miglioramenti nella routine di manipolazione.

Un’altra parte cruciale della cognizione sociale riguarda la facilitazione sociale e/o l’apprendimento [per una distinzione si veda (83), da qui in poi denominata “apprendimento sociale”]. Questi processi possono verificarsi attraverso il condizionamento osservazionale, l’incentivazione dello stimolo, l’emulazione e/o l’imitazione (84). L’apprendimento sociale si verifica quando il comportamento di un soggetto è influenzato dall’osservazione del comportamento di altri individui e spesso si verifica quando l’apprendimento individuale è dispendioso, ad esempio in termini di rischio di predazione o di comportamento di ricerca del cibo da parte della prole (85, 86), e non è limitato da vincoli meccanicistici (87). L’apprendimento sociale può essere orizzontale (cioè, da pari a pari) o verticale (cioè, dai genitori alla prole, ma anche da adulti non imparentati ai giovani in generale). È evidente come l’acquisizione di nuove informazioni nei sistemi di allevamento (ad esempio, dove trovare cibo) attraverso l’apprendimento sociale abbia enormi vantaggi, tra cui una diminuzione dello stress e una maggiore assunzione di cibo. La conoscenza da parte di un individuo degli stati percettivi degli altri, che è composta dalla capacità di dare attenzione o di assumere la prospettiva di un altro individuo, può essere riassunta sotto la cosiddetta “Teoria della mente” o da abilità simili alla “Teoria della mente” (88). Dare attenzione a conspecifici o agli addetti che si prendono cura degli animali può aumentare la prevedibilità di interazioni e di eventi futuri (conspecifici: competizione per l’accesso alle risorse; addetti: pratiche di gestione).

Infine, il campo della cognizione sociale coinvolge anche questioni riguardanti i fondamenti cognitivi della moralità, ad esempio azioni che coinvolgono il benessere degli altri, come il comportamento prosociale (89) e l’equità [compresa l’avversione alla disuguaglianza e la punizione altruistica (90)]. La capacità di avere un comportamento prosociale può essere utilizzata per promuovere stati mentali positivi e il benessere negli animali d’allevamento sociali (91), e solleva anche questioni etiche riguardanti lo sfruttamento degli animali in generale.

STUDI COGNITIVI SUGLI ANIMALI D’ALLEVAMENTO

Precedenti ricerche condotte sui bovini si sono concentrate principalmente sulla loro capacità di apprendimento piuttosto che sulla loro comprensione delle proprietà fisiche dell’ambiente in cui vivono (92, 93). I bovini associano i luoghi alla quantità e alla qualità del cibo che vi trovano (92) e adattano i loro modelli di ricerca del cibo per trarre vantaggio da questa conoscenza, che indica un processo decisionale dipendente dal contesto. Sembra anche che abbiano un processo di categorizzazione per gli stimoli sociali: i bovini classificano gli individui in soggetti “familiari” e “non familiari” (12). Tuttavia, per questa specie non sono disponibili studi sulla discriminazione numerica, sulla permanenza dell’oggetto, sul ragionamento o sull’utilizzo di strumenti.

I bovini hanno capacità di riconoscimento sociale, che includono il riconoscimento individuale (77). Vi sono anche prove indirette di discriminazione basata sulla familiarità, che è una delle categorie più semplici di riconoscimento sociale. Ad esempio, tra i bovini si verificano frequentemente accesi combattimenti quando gruppi di individui sconosciuti vengono riuniti una volta arrivati nei macelli; le manze apparivano meno aggressive nei confronti dei membri familiari piuttosto che verso animali non a loro familiari (94). All’interno della loro mandria, i bovini subordinati di solito evitano gli animali più dominanti, il che suggerisce la loro capacità di riconoscere gli animali familiari che sono stati precedentemente associati a esperienze positive o negative (95). Gli individui all’interno di una mandria preferiscono anche la presenza di partner sociali con i quali hanno già mantenuto una stretta vicinanza e con cui hanno fatto grooming sociale diretto (94). Analogamente, madre e figlio instaurano forti legami sociali e sono in grado di riconoscersi anche all’interno di una grande mandria (96). La classificazione degli individui in base alla familiarità, allo status sociale e alla parentela genetica è importante per la coesione sociale nei bovini; inoltre, queste abilità riducono l’aggressività all’interno di un gruppo e aiutano a classificare gli individui come parenti e non parenti.

Le tecniche di condizionamento operante sono state utilizzate per testare i bovini per quanto concerne la capacità di discriminare e di classificare i soggetti. I bovini discriminano facilmente tra conspecifici familiari utilizzando modalità visive, olfattive e uditive (97) e possono essere addestrati a discriminare tra conspecifici utilizzando solo segnali olfattivi (98). Sembra che i bovini utilizzino il loro senso della vista per discriminare tra conspecifici, poiché l’alterazione della loro capacità visiva ha comportato un aumento della frequenza delle interazioni aggressive (99). Coulon et al. (12) hanno testato la capacità dei bovini di discriminare visivamente tra le teste (comprese le visioni delle facce) di conspecifici familiari e di sconosciuti rappresentati come immagini 2D utilizzando una procedura di condizionamento strumentale con del cibo come premio. Otto delle nove manze sono riuscite a discriminare tra immagini di conspecifici familiari e non familiari; inoltre, sarebbero immediatamente capaci di distinguere tra una nuova coppia di immagini di conspecifici familiari e non familiari, suggerendo che i bovini possiedono un processo di categorizzazione per gli stimoli sociali. Inoltre, Coulon et al. (12) hanno sostenuto che le immagini dei conspecifici venivano trattate come rappresentazioni di individui reali. Infatti, hanno osservato che le manze erano più attratte dalle immagini di conspecifici familiari piuttosto che dalle immagini di conspecifici a loro sconosciuti. Inoltre, le manze hanno manifestato reazioni emotive diverse di fronte a queste due tipologie di stimoli. Le manze premiate per le immagini di conspecifici sconosciuti direzionavano le orecchie all’indietro più di frequente (che è un comportamento comune durante il confronto con uno stimolo non familiare e potenzialmente minaccioso) e posizionavano molto di meno le orecchie rivolte in avanti (indicando aspettative meno positive) quando ponevano la loro attenzione su immagini sconosciute rispetto alle manze che venivano premiate per aver riconosciuto conspecifici a loro familiari (100). Utilizzando la stessa metodologia, le manze sono state capaci di discriminare visivamente la propria specie dalle altre specie animali (26) e i conspecifici parenti dai conspecifici non parenti (101). Sembrerebbe che le teste dei conspecifici siano sufficienti per ottenere una discriminazione sociale nel bestiame.

Diversi autori hanno dimostrato che i bovini possono discriminare tra gli esseri umani basandosi su svariati criteri (102), come una porzione del loro viso o del loro corpo (33) o dal colore dei vestiti di persone sconosciute (103). Esistono prove di facilitazione/apprendimento sociale nei bovini. Ad esempio, i vitelli possono apprendere dove pascolare dalla loro madre (46). Se una vacca si trova in un’area con molte risorse alimentari, questa informazione viene trasferita ad altri membri del gruppo sociale grazie alla facilitazione sociale (51). Inoltre, nei bovini le avversioni condizionate sono state eliminate in seguito all’esposizione a compagni di gruppo che non venivano evitati (104). Sebbene le manze con un dimostratore addestrato non imparassero più velocemente un compito operante, trascorrevano più tempo vicino al box di addestramento (52). Boissy e Le Neindre (105) hanno anche riscontrato che il grado di familiarità tra le manze non influiva sulle loro capacità di apprendimento sociale in relazione a un compito operante. Per quanto ne sappiamo, nei bovini non sono stati condotti studi sull’apprendimento sociale dagli esseri umani o sull’utilizzo di segnali forniti dall’uomo. Inoltre, in questi animali nessuno studio si è concentrato su fenomeni socio-cognitivi più complessi, come il comportamento prosociale o l’avversione all’iniquità.

I cavalli possono imparare a scegliere oggetti durante un compito di scelta in base alle caratteristiche comuni di questi oggetti (ad es., oggetto riempito versus oggetti con un’apertura), e ciò indica che possiedono abilità di categorizzazione quando devono affrontare compiti di risoluzione dei problemi (13, 14). Diverse indagini hanno valutato la capacità dei cavalli di discriminare tra le diverse quantità. Ad esempio, Uller e Lewis (18) hanno mostrato una preferenza innata dei cavalli a scegliere la quantità maggiore di mele di plastica, indipendentemente dal volume totale. In questo studio, i cavalli hanno scelto spontaneamente la quantità maggiore nei gruppi 1 vs 2 e 2 vs 3, ma non sono riusciti a discriminare tra 4 vs 6 mele. Nello studio di Henselek et al. (106), i cavalli non sono riusciti a discriminare le coppie che differivano per il numero di oggetti commestibili e non commestibili (cioè fette di mela e blocchetti di legno). Dall’altro lato, Petrazzini (107) ha scoperto che un cavallo può discriminare delle coppie di punti quando vengono presentate in condizioni non controllate (cioè, la proporzione della superficie era simile al coefficiente numerico) e in condizioni controllate (cioè, uguale area di superficie sull’intero stimolo) all’interno di un gruppo di scelta 1 versus 4, anche se va detto che i cavalli hanno fallito nel rapporto più alto di 2 versus 4 in condizione controllata. Egli ha ipotizzato che quando la discriminazione diventava più difficile, i cavalli tendevano ad utilizzare anche indicazioni diverse da quelle numeriche.

In ciascuno degli esperimenti citati, lo stimolo positivo è stato quello con la maggiore quantità di oggetti. Il fatto che i cavalli in questi studi non siano riusciti a discriminare quantità maggiori o proporzioni più elevate potrebbe far presumere che gli animali basassero le loro decisioni su stime approssimative. Gabor e Gerken (17) hanno scoperto che i cavalli sono in grado di discriminare la quantità di simboli astratti. Tre cavalli erano in grado di discriminare varie proporzioni (1 versus 2; 2 versus 3; 3 versus 4; 4 versus 5) e un cavallo era in grado di trasferire la performance a simboli geometrici misti. Nessuna ricerca ha studiato direttamente la capacità dei cavalli di localizzare oggetti nascosti (cioè la permanenza dell’oggetto); tuttavia, i risultati di esperimenti che utilizzavano dei contenitori per nascondere gli oggetti (18) hanno fornito indirettamente prove su almeno uno sviluppo rudimentale delle capacità di permanenza degli oggetti. Per questa specie non sono disponibili studi sul ragionamento o sull’utilizzo di strumenti.

I cavalli sono in grado di differenziare tra conspecifici (27, 108) e umani utilizzando diverse modalità (34) e possono identificare i soggetti in base alla familiarità (109, 110). Ricerche precedenti hanno dimostrato che i cavalli sono anche in grado di riconoscere individui conspecifici ed eterospecifici attraverso due modalità (cioè, i segnali visivi e uditivi dell’individuo devono coincidere) (28, 35, 111). È noto che i cavalli reagiscono a lievi segnali comportamentali provenienti da conspecifici e umani (112). Sorprendentemente, la postura generale del corpo adottata quando ci si avvicina a un cavallo non sembrerebbe avere un’influenza. Tuttavia, la velocità dell’approccio da parte dell’uomo è apparsa più influente (113). In contrasto con questi risultati, Proops e McComb (61) e Krueger et al. (20) hanno scoperto che i cavalli differivano nel loro comportamento di avvicinamento all’uomo sulla base del livello di attenzione fornito dallo sperimentatore. I cavalli mostravano anche livelli di obbedienza maggiori quando un essere umano prestava loro attenzione (110). Diversi studi hanno riportato che i cavalli sono in grado di utilizzare i segnali dati dall’uomo, come il gesto del puntare con il dito, per individuare una ricompensa nascosta. Tuttavia, sembra che il dito puntato debba essere vicino alla posizione dell’esca, visto che le performance sono scese a livelli pari a quelli della probabilità casuale quando il dito puntato veniva gestito da una certa distanza (19, 39, 114–116). Contrariamente a quanto successo per l’utilizzo del gesto di puntare col dito da parte degli umani, i cavalli non sono riusciti ad interpretare il direzionamento della testa di uno sperimentatore umano (19, 116), ma sono stati in grado di utilizzare il direzionamento della testa di una rappresentazione di un conspecifico per dedurre la posizione di una ricompensa nascosta (117).

I cavalli sembrano aspettare che gli esseri umani risolvano un compito per ottenere cibo invece di cercare di risolvere tale compito da soli (118). Mostrano anche un comportamento diretto verso l’uomo quando si confrontano con una ricompensa alimentare inaccessibile (43) e spesso guardano lo sperimentatore posizionato vicino a tale ricompensa. Inoltre, i cavalli hanno tenuto in considerazione anche l’atteggiamento di attenzione dello sperimentatore durante la prova, a seconda che lo sperimentatore fosse rivolto, o meno, verso di loro. I proprietari di cavalli spesso pensano che i comportamenti anormali o stereotipati vengano appresi attraverso l’osservazione (119); tuttavia, diversi studi hanno dimostrato che i cavalli non si comportano meglio dopo aver osservato un cavallo dimostratore sia durante un semplice compito di condizionamento operante (120) sia durante un compito di discriminazione (121-123). Krueger e Heinze (124) hanno scoperto che i cavalli coinvolti nell’esperimento copiavano degli specifici comportamenti di seguire gli umani quando un conspecifico dominante seguiva il percorso tracciato dal conduttore umano. Tuttavia, gli studi condotti sui cavalli riguardanti l’imitazione di comportamenti complessi hanno finora mostrato risultati inconcludenti, che potrebbero essere dovuti alla mancanza di modelli sperimentali appropriati (125).

Recentemente, Ahrendt et al. (126), Rørvang et al. (54), e Burla et al. (58) hanno dimostrato che i cavalli non apprendono un’attività strumentale o spaziale attraverso l’osservazione sociale. Al contrario, uno studio condotto da Krueger et al. (53) ha individuato prove riguardanti l’apprendimento sociale nei cavalli attraverso l’impiego di una attività strumentale. Tuttavia, questo era limitato ai cavalli giovani, di basso rango e più esplorativi che stavano imparando dai membri del gruppo più anziani. Inoltre, i cavalli di prova hanno appreso lo stesso compito strumentale più velocemente rispetto ai cavalli di controllo quando venivano in contatto, e con frequenza maggiore, con un dimostratore umano che stava risolvendo il compito strumentale (59). Quando le cavalle si abituavano alla presenza di uno sperimentatore umano o di oggetti sconosciuti e potenzialmente spaventosi, i loro puledri esibivano meno reazioni di paura durante i test di paura standard o nell’avvicinarsi a esseri umani sconosciuti, indicando il passaggio sociale di informazioni dalla madre alla prole (47, 127). Non sono disponibili studi sulla valutazione di fenomeni socio-cognitivi più complessi, come il comportamento prosociale o l’avversione alla disuguaglianza.

I suini, essendo animali onnivori, mostrano un’elevata flessibilità nella ricerca del cibo che si riflette sul loro spettro alimentare (128). Pertanto, non dovrebbe sorprenderci il riscontro di capacità cognitive in grado di aumentare la loro capacità di utilizzare le fonti di cibo, sia le capacità di ritrovare le aree di foraging precedentemente scoperte e quelle nuove. È stato scoperto che i giovani maialini capiscono che una volta nascosti, gli oggetti non cessano di esistere, ma hanno problemi nel seguire gli spostamenti più complessi (21). Albiach-Serrano et al. (40) hanno presentato ai maiali domestici una serie di compiti che abbracciavano gli ambiti fisico e socio-cognitivo. Uno di questi compiti prevedeva la presentazione di una tavoletta sottile che copriva una ricompensa nascosta, e un altro prevedeva un contenitore con all’interno una ricompensa che veniva agitato per produrre un rumore. I soggetti dovevano dedurre la posizione della ricompensa interpretando le relazioni causali tra la ricompensa e la tavoletta/contenitore, ovvero l’inclinazione della tavoletta o il rumore che si generava agitando il contenitore. Sebbene i maiali fossero in grado di risolvere i compiti, non era chiaro se si basassero semplicemente su segnali di aumento dello stimolo (ad esempio, l’inclinazione della tavoletta e il suo movimento tremolante o il rumore prodotto dal contenitore). Nawroth e von Borell (24) hanno ripetuto l’ultima attività utilizzando un contenitore scuotibile con una configurazione modificata. In questo caso, i maiali sono stati testati per quanto riguardava la loro capacità di utilizzare stimoli visivi e uditivi indiretti (cioè l’assenza di stimoli visivi o acustici) scegliendo tra due potenziali nascondigli. I maiali usavano stimoli visivi indiretti e, in una certa misura, stimoli uditivi indiretti, cioè l’assenza di cibo sollevando una ciotola o l’assenza di rumore durante l’agitazione della ciotola, per dedurre la posizione della ricompensa nascosta. Ancora una volta, il progetto sperimentale non poteva escludere la possibilità che i suini stessero semplicemente evitando la posizione senza premio e se si basassero su circostanze apprese.

Tuttavia, questi risultati supportano il fatto che i suini possono adattarsi rapidamente a nuove situazioni di ricerca del cibo. Sebbene sia stato dimostrato che i suini erano in grado di distinguere tra i diversi quantitativi di cibo (129, 130), dovrebbero essere condotti studi più complessi che valutino la competenza numerica per indagare i meccanismi cognitivi coinvolti in questo processo. Inoltre, non sono stati condotti studi sui suini che riguardano le capacità di categorizzazione o l’utilizzo di strumenti.

I suini sono animali molto gregari e quindi stabiliscono delle gerarchie sociali stabili. Ciò richiede buone capacità discriminatorie per differenziare tra i membri del gruppo e tra gli individui familiari e non familiari. Gli studi hanno scoperto che i maiali erano in grado di distinguere i conspecifici non familiari da quelli familiari (131); inoltre, i maiali potrebbero differenziare gli individui familiari utilizzando solamente segnali visivi, uditivi o olfattivi (29, 30). Tuttavia, i segnali provenienti della testa 2D erano insufficienti per consentire ai maiali di discriminare tra conspecifici familiari (132); quindi, per i maiali potrebbero essere più importanti aspetti diversi dai segnali della testa. Ad esempio, gli studi sulla capacità dei maiali di discriminare visivamente tra gli esseri umani hanno mostrato che i maiali si basavano principalmente sull’altezza corporea e sulla parte superiore del busto dell’uomo (36, 37, 133). Nawroth et al. (65) hanno utilizzato un approccio che si basava esclusivamente sulla differenziazione tra gli stati di attenzione dell’uomo. I suini giovani dovevano scegliere tra due persone sconosciute, mentre un solo essere umano concentrava la sua attenzione sul soggetto del test; le condizioni del test erano variabili e si è presupposto che solo l’essere umano attento avrebbe fornito cibo immediatamente o avrebbe fornito cibo in generale. Nonostante le scarse performance del soggetto durante la scelta e i risultati inconcludenti, durante il processo decisionale sono stati individuati due stili di approccio. In questo caso, i maiali sceglievano più frequentemente la persona attenta quando si avvicinavano in modo non impulsivo (cioè, con cambiamenti di direzione o con il fermarsi durante l’avvicinamento), cosa che non accadeva quando i soggetti sceglievano impulsivamente (cioè quando andavano direttamente verso una persona).

L’attività di scelta dell’oggetto è un altro noto test utilizzato per valutare le capacità comunicative eterospecifiche. Qui, i soggetti devono scegliere tra due potenziali luoghi di sosta, dei quali solamente uno contiene una ricompensa. Per trovare la ricompensa, un essere umano fornisce diverse tipologie di segnali (ad es. Puntare con il dito o guardare) verso la posizione dove è situata l’esca (134). Dato che i maiali, a differenza dei cani, non sono addomesticati per la compagnia ma sono comunemente allevati come fonte di carne, il loro ambiente sociale umano è spesso meno esigente di quello dei cani e questo potrebbe ostacolare la loro inclinazione a fare affidamento sui segnali forniti dall’uomo. Ciò è stato in parte supportato dai risultati di Albiach-Serrano et al. (40), che apparivano inconcludenti quando i suini dovevano utilizzare i segnali impartiti dall’uomo (ad esempio, puntare con il dito, orientamento della testa). Al contrario, Nawroth et al. (22) hanno raccolto prove del fatto che anche i maiali molto giovani sono in grado di utilizzare una varietà di segnali di puntamento e di utilizzare l’orientamento del corpo e della testa di uno sperimentatore umano per individuare una ricompensa nascosta. Tuttavia, i maiali potrebbero aver imparato i gesti molto rapidamente o, in termini di gesto del puntare col dito, potrebbero fare affidamento sul rafforzamento dello stimolo. Pertanto, non è chiaro se i maiali fossero in grado di comprendere la natura referenziale e intenzionale dei segnali forniti dall’uomo o se usassero conoscenze apprese per risolvere il compito [vedi (134)]. Solo pochi studi hanno dimostrato che i maiali sembrerebbero essere capaci di apprendimento sociale, sia verticale (48, 49) che orizzontale (55). Tuttavia, nella maggior parte degli esempi, l’apprendimento era direttamente correlato agli stimoli provenienti dal cibo e avrebbe potuto essere acquisito attraverso interazioni dirette grugno-grugno piuttosto che con l’osservazione visiva. Sulla base della loro ecologia di ricerca del cibo, potrebbe essere vantaggioso non solo imparare cosa mangiare ma anche imparare come acquisire e trattare particolari fonti di cibo. Recentemente, è stato dimostrato che i giovani suini Kunekune hanno imparato a manipolare oggetti (cioè aprire una porta) per ricevere una ricompensa da soggetti adulti imparentati (49). Tuttavia, nei suini non sono stati condotti studi sull’apprendimento sociale orizzontale che coinvolgano la risoluzione dei problemi o la manipolazione di oggetti. I maiali sono cercatori di cibo altamente competitivi e basano la loro dieta su fonti di cibo distribuite in modo irregolare. Pertanto, non sorprende che i maiali dominanti comincino prontamente a recuperare il cibo dagli individui subordinati del gruppo, seguendoli nelle aree di terreno che hanno scoperto (135). Per quanto riguarda questo sfruttamento, sembrerebbe acquisibile la consapevolezza della presenza e degli stati di attenzione di altri individui. In effetti, la ricerca suggerisce che i maiali siano in grado di attribuire stati di attenzione ad altri individui.

Utilizzando il paradigma del raccoglitore consapevole (136), Held et al. (63) hanno scoperto che il tempo di avvicinamento ad un contenitore con un’esca di un suino subordinato ma esperto dipende dalla posizione del corpo di un conspecifico dominante ma inconsapevole. Nel complesso, i subordinati avevano maggiori probabilità di mostrare un comportamento orientato verso il cibo quando le possibilità di arrivare alla fonte di cibo prima dei loro “sfruttatori” erano più alte. È interessante notare come i subordinati abbiano adattato il loro comportamento di ricerca del cibo in base alla persona con cui stavano facendo foraging, vale a dire il comportamento di sfruttamento reciproco è stato osservato solo con soggetti dominanti che avevano già beneficiato del cibo trovato dai subordinati in precedenti prove di ricerca del cibo (137). In un altro studio, Held et al. (62) permettevano ai suini di seguire due maiali da compagnia, dei quali uno poteva vedere la pastura del cibo e l’altro no. La maggior parte dei suini non seguiva i propri compagni, probabilmente per evitare comportamenti competitivi e aggressivi. Tuttavia, su dieci maiali, due soggetti hanno seguito i loro conspecifici e uno di loro ha seguito molto più di frequente l’individuo “consapevole” invece che l’individuo “inconsapevole”. Questi studi suggeriscono che i maiali usano i segnali del corpo per discriminare tra i diversi stati di attenzione dei conspecifici e che, in una certa misura, potrebbero essere in grado di interpretare la prospettiva visiva degli altri. Nessuno studio condotto sui suini si è concentrato su fenomeni socio-cognitivi più complessi, come il comportamento prosociale o l’avversione all’iniquità.

Capre e pecore sono entrambi piccoli ruminanti che preferibilmente pascolano/brucano su prati e piante; quindi, la capacità di categorizzare gli stimoli alimentari dovrebbe essere utile a questi animali durante la ricerca del cibo. Ad esempio, è stato dimostrato che le pecore utilizzano una categorizzazione basata sulle specie vegetali quando selezionano la loro dieta. Le pecore hanno generalizzato la loro avversione tra specie e classi di piante in categorie distinte (15, 138). Esperimenti in allevamento hanno dimostrato anche che le capre possiedono capacità di apprendimento e di categorizzazione più astratte. Utilizzando un dispositivo di apprendimento automatico, Langbein et al. (139) hanno studiato la formazione di “imparare ad imparare” o di “set di apprendimento” nelle capre nane. Le performance degli animali sono migliorate quando gli animali sono stati testati utilizzando una serie di attività di discriminazione visiva, e i risultati hanno indicato che le capre avevano iniziato a sviluppare un “learning set”. Inoltre, le capre nane possono formare categorie aperte basate su somiglianze visive di simboli artificiali, e i soggetti sono anche in grado di generalizzare queste categorie attraverso nuovi simboli (16). Utilizzando una configurazione sperimentale simile, le singole capre sono risultate in grado di apprendere il concetto di insolito. Quando presente uno stimolo insolito e tre stimoli identici non insoliti sul dispositivo di apprendimento automatizzato, questi animali sceglievano costantemente lo stimolo insolito dopo l’addestramento iniziale (140).

I piccoli ruminanti possiedono una comprensione sofisticata del loro ambiente fisico. Quando messe a confronto con un compito che prevedeva una ricompensa nascosta in uno dei due contenitori opachi che venivano poi cambiati di posizione, le capre hanno mostrato tassi di successo da moderati ad alti nel trovare la ricompensa (23). Le singole capre, ma non le pecore, possono anche dedurre l’ubicazione di una ricompensa tramite l’esclusione. Quando avevano la possibilità di scegliere tra due contenitori (mentre solo uno veniva innescato con una ricompensa), le capre e le pecore potevano utilizzare le informazioni dirette (cioè la presenza di cibo) provenienti dal contenitore con la ricompensa nell’attività di scelta. Tuttavia, soltanto le capre, e non le pecore, hanno utilizzato informazioni indirette (cioè l’assenza della ricompensa) provenienti dal contenitore vuoto per dedurre la presenza della ricompensa nel contenitore pieno (25). A causa delle diverse esigenze alimentari delle capre (animali che preferiscono un basso contenuto di fibre; brucatori di foglie) rispetto a quelle delle pecore (animali che preferiscono un elevato contenuto di fibre; pascolatori), le capre potrebbero preferire e scegliere gli alimenti in modo più selettivo. Questa maggiore flessibilità potrebbe aver portato ad evitare una possibile, ma vuota, localizzazione di cibo nelle capre ma non nelle pecore. In effetti, uno studio precedente di Hosoi et al. (141) ha mostrato che le capre rifiutavano il cibo ricco di fibre quando veniva loro offerta la possibilità di nutrirsi con cibo a basso contenuto di fibre, mentre le pecore no. Nessuno studio ha esaminato la discriminazione dei numeri o l’utilizzo di strumenti in capre o pecore.

Capre e pecore vivono in società di fissione-fusione con gerarchie di dominanza stabili (142, 143); quindi, dovrebbe essere molto vantaggioso per loro ricordare e riconoscere i membri familiari del gruppo. Quando sono state presentate immagini di volti o vocalizzazioni, le pecore sono state in grado di discriminare tra specie diverse (incluso l’uomo), razze e sessi della loro stessa razza. Le pecore hanno imparato a fare una distinzione tra i volti delle singole pecore adulte, ma la razza e la familiarità sociale hanno influenzato il livello di discriminazione delle performance (144, 145). Le attività comportamentali e neurali delle pecore hanno indicato anche che ricordavano i volti di conspecifici familiari dopo più di 2 anni, il che suggerisce che le pecore abbiano un’elevata capacità di apprendimento e memoria (31); inoltre, le immagini 2D dei volti di conspecifici sembravano essere rappresentate come un equivalente 3D dell’individuo nella vita reale. Ulteriori prove di ciò sono state riportate in un recente esperimento in cui le pecore hanno riconosciuto un addetto familiare quando il volto di questo individuo veniva presentato come un’immagine 2D durante un compito di discriminazione (38).

Le capre possono differenziare tra conspecifici utilizzando segnali visivi e/o acustici (32, 146, 147). Ad esempio, Keil et al. (32) hanno mostrato che le capre discriminavano tra conspecifici familiari e non familiari, anche quando le loro teste non erano visibili. Sorprendentemente, non sono state condotte indagini per determinare in che modo le capre riescano a discriminare gli esseri umani. C’è molto interesse nella cultura popolare sul rapporto tra esseri umani e piccoli ruminanti, in particolare su come i piccoli ruminanti reagiscono all’essere osservati dagli esseri umani (vedi ad esempio, il film “L’uomo che fissava le capre”). In effetti, lo sguardo umano sembrerebbe alterare il comportamento delle pecore domestiche se si effettua un paragone con situazioni nelle quali era assente il contatto visivo con l’uomo (148): le pecore guardavano più spesso l’essere umano che le osservava e mostravano livelli di attività più elevati. Nawroth et al. (42, 149) hanno scoperto che le capre differivano nel loro comportamento anticipatorio a seconda dello stato di attenzione di un essere umano. Ad esempio, una ricompensa inaccessibile veniva posizionata davanti ad una capra, ed uno sperimentatore assumeva diverse posture che ricordavano diversi livelli di attenzione verso il soggetto (ad esempio, schiena girata verso il soggetto o occhi chiusi). Il comportamento anticipatorio delle capre aumentava quando lo sperimentatore prestava maggiore attenzione al soggetto, mentre il comportamento di allerta (“posizione di allerta”) era più evidente quando lo sperimentatore era presente ma non prestava alcuna attenzione al soggetto del test. Questi risultati indicano che le capre hanno adattato il loro comportamento in base all’orientamento della testa e del corpo (ma non in base alla visione degli occhi dello sperimentatore) come mezzo per ricevere una ricompensa. I risultati relativi all’orientamento del corpo sono stati confermati in un diverso esperimento che utilizzava un paradigma di scelta; in particolare, le capre potevano scegliere di elemosinare il cibo sia da una persona attenta che da una disattenta (cioè, con il corpo rivolto verso il soggetto versus con il corpo girato dall’altra parte). Tuttavia, l’orientamento della testa degli esseri umani non ha influenzato il comportamento di scelta delle capre (66).

Nawroth et al. (42) e Kaminski et al. (41) hanno studiato la capacità delle capre di utilizzare i vari segnali dati dall’uomo durante un compito di scelta dell’oggetto per individuare una ricompensa nascosta. Gli autori hanno scoperto che le capre erano in grado di utilizzare i gesti di puntare fatti dall’uomo, ma non potevano interpretare la direzione della testa o dello sguardo di un essere umano per trovare la ricompensa nascosta. Nonostante i risultati negativi riguardanti la direzione della testa e dello sguardo dell’uomo, le capre potrebbero essere in grado di seguire la direzione dello sguardo dei conspecifici nello spazio lontano (41), che è un tratto estremamente importante in termini di rilevamento dei predatori (150). Le capre hanno mostrato un comportamento indotto dall’uomo, sotto forma di frequenti alternanze di sguardi verso gli esseri umani, quando si sono ritrovate di fronte ad una ricompensa alimentare inaccessibile (44, 45), caratteristica simile a quella che è stata riscontrata nei cani e nei cavalli (43, 81). Anche in questo caso le capre hanno tenuto in considerazione la posizione di attenzione dello sperimentatore e, durante il compito, hanno modificato il loro utilizzo dell’alternanza dello sguardo a seconda che lo sperimentatore fosse rivolto verso di loro o meno.

Nei piccoli ruminanti, il passaggio verticale di informazioni tra individui (ad es. apprendimento sociale della prole da parte degli adulti) è importante per lo sviluppo delle capacità di procurarsi il cibo (50, 151). Ad esempio, gli agnelli possono imparare ad usare una tettarella artificiale dagli agnelli esperti che sono stati trasferiti nel loro gruppo (152). Baciadonna et al. (56) hanno testato le capre in un compito di ricerca del cibo durante il quale avevano l’opportunità di seguire un’altra capra all’interno di un labirinto a Y o di fare affidamento sulla propria esperienza per trovare una ricompensa. Le capre facevano più affidamento sulle informazioni personali anziché su quelle sociali quando entrambe le tipologie erano disponibili e in conflitto tra di loro. Briefer et al. (57) hanno studiato le capacità di risoluzione dei problemi sociali nelle capre utilizzando una complessa attività di ricerca del cibo in due fasi, durante la quale i soggetti dovevano prima tirare una corda e poi sollevare una leva per ottenere l’accesso al cibo. Le capre hanno imparato rapidamente il compito su base individuale. Tuttavia, le capre che hanno osservato per prime una capra dimostratrice non hanno imparato il compito più velocemente rispetto alle capre che non avevano mai visto la dimostrazione. Ciò indica che le capre, in questo particolare compito, favevano affidamento sull’esperienza individuale piuttosto che sull’esperienza sociale. In contrasto con questi risultati raccolti in precedenza, la dimostrazione da parte di un essere umano ha migliorato le performance delle capre durante un compito di risoluzione dei problemi spaziali (60). Le capre che hanno osservato un dimostratore umano deviare un ostacolo a forma di V hanno risolto la deviazione più velocemente rispetto alle capre che non avevano ricevuto alcuna dimostrazione. Non sono disponibili studi su fenomeni socio-cognitivi più complessi, come il comportamento prosociale o l’avversione all’iniquità.

IMPATTO SULLE PRATICHE DI BENESSERE

La conoscenza generale di come gli animali d’allevamento percepiscono e rispondono al loro ambiente fisico e sociale è molto interessante per migliorare le pratiche di stabulazione e di gestione; ciò può essere utilizzato anche in studi futuri nei diversi campi dell’etologia applicata (64, 153–155).

Le condizioni di stabulazione del bestiame sono spesso semplici da un punto di vista strutturale ed offrono limitate possibilità di esibire un comportamento appropriato per la specie (156, 157). Queste limitazioni possono portare a noia e frustrazione, che favoriscono la comparsa di comportamenti anormali, in particolare quelli legati allo stress e alla diminuzione del benessere (158, 159). Nel bestiame, un modo per abbassare il livello di noia e di frustrazione è quello di incrementare l’importanza biologica delle condizioni di stabulazione; questo può essere fatto fornendo una varietà di nuove strutture, di oggetti e di stimoli che sono legati ai bisogni degli animali e al repertorio comportamentale naturale (157). Questo cosiddetto arricchimento ambientale dovrebbe ipoteticamente stimolare un aumento del livello di diversificazione comportamentale incrementando la complessità fisica e sociale dell’ambiente zootecnico (160, 161). Fornire un arricchimento cognitivo specifico (ad esempio stimoli artificiali associati a ricompense) dovrebbe, attraverso il rinforzo positivo e i correlati controllo e prevedibilità dell’ambiente, evocare stati emotivi positivi negli animali e migliorare il loro benessere (162-164). Una comprensione dettagliata delle capacità cognitive degli animali d’allevamento, e in particolare la comprensione delle caratteristiche fisiche dell’ambiente in cui vivono, ci aiuterebbe nel progettare forme corrette di arricchimento strutturale e cognitivo (165-168).

L’integrazione di diverse tipologie di arricchimento cognitivo nella stabulazione degli animali d’allevamento ha ricevuto poca attenzione; ad oggi, gli approcci si sono basati sulle capacità di apprendimento strumentale o operante dei soggetti. Ad esempio, utilizzando un dispositivo di alimentazione computerizzato (“call-feeding station”, CFS), i suinetti dovevano riconoscere uno specifico segnale sonoro e quindi azionare un pulsante secondo un rapporto fisso crescente per ricevere una ricompensa alimentare (169). Gli animali hanno appreso il compito, che è stato insegnato utilizzando una combinazione di condizionamento classico e operante, in un periodo di tempo breve. Dopo diverse settimane di assunzione di cibo tramite la CFS, i suinetti hanno mostrato una diminuzione dello stress durante l’alimentazione ed hanno sperimentato emozioni positive più durature (170) rispetto agli animali di controllo; inoltre, i suinetti mostravano comportamenti meno anormali e una diminuzione dei segnali di paura associati al contesto di trovarsi di fronte ad un ambiente pieno di sfide per loro (169). Quando le capre sono state messe a confronto con diversi compiti di discriminazione visiva attraverso l’impiego di un dispositivo di apprendimento basato su computer integrato sul recinto dove vivevano, la loro frequenza cardiaca inizialmente è aumentata ma poi è diminuita e le capre hanno mostrato un aumento delle performance di apprendimento durante i compiti successivi (171). Ciò indica che le capre erano state esposte a un compito impegnativo che aveva indotto un eustress positivo (172). Sembrava anche che le capre ricercassero le sfide; ad esempio, le capre continuavano a utilizzare il dispositivo di apprendimento con premio anche quando avevano a loro disposizione una ricompensa identica che non richiedeva uno sforzo cognitivo aggiuntivo (173). Questo modello comportamentale è legato al concetto di “contrafreeloading” (174); tale concetto indica che affrontare con successo un dispositivo o una procedura impegnativa dal punto di vista cognitivo potrebbe avere proprietà di rinforzo intrinseche che vanno al di là della ricompensa estrinseca stessa. Ulteriori prove di questa cosa sono state fornite da esperimenti condotti su manze e su cani beagle, che hanno mostrato una maggiore eccitazione positiva dopo aver appreso un compito operante rispetto agli animali di controllo che non dovevano risolvere il compito da soli. Si ritiene che questa eccitazione che accompagna il successo sia correlata a stati emotivi positivi negli animali non umani (175, 176).

Indipendentemente dal dispositivo o dalla procedura utilizzata per sfidare dal punto di vista cognitivo gli animali, questi due aspetti devono essere cambiati regolarmente per rimanere impegnativi, ad esempio modificando il segnale premiato o l’intero compito (177). Altrimenti, gli animali svilupperanno un comportamento di routine e il dispositivo non sarà più stimolante e non garantirà alcun arricchimento. D’altra parte, per sviluppare sfide appropriate che non sovraccarichino gli animali, dobbiamo avere una conoscenza dettagliata delle capacità di risoluzione dei problemi specifiche della specie animale coinvolta. Come descritto, i primi tentativi di integrare attività impegnative dal punto di vista cognitivo nei ricoveri per animali al fine di promuovere l’arricchimento cognitivo, si concentravano sul condizionamento operante. In futuro, oltre a contare sull’apprendimento, potrebbe essere importante basarsi anche sui tratti fisico-cognitivi (come le capacità di categorizzazione o di trarre conclusioni) per aprire la strada a nuove prospettive su come integrare le mutevoli sfide all’interno degli ambienti di stabulazione degli animali (Tabella 1). Tuttavia, la limitata disponibilità di prove solide sulle capacità fisico-cognitive discusse in questa review dimostra quanto poco sappiamo effettivamente sulle capacità di risoluzione dei problemi degli animali d’allevamento e sulla loro percezione dell’ambiente fisico dove vivono.

Quando gli animali d’allevamento vengono trasferiti in nuovi ambienti durante l’ontogenesi e messi davanti a nuovi dispositivi (ad esempio cibo o acqua forniti automaticamente) o all’offerta di nuove comodità, spesso hanno bisogno di tempo per abituarsi a queste nuove condizioni e per imparare ad utilizzare tali dispositivi (178). In queste situazioni, potrebbe essere molto vantaggioso affidarsi a meccanismi di apprendimento sociale o osservazionale messi in atto da conspecifici (o da esseri umani) esperti che agiscono come dei dimostratori; ciò può facilitare il processo di adattamento alle nuove condizioni di stabulazione. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo identificare i distinti meccanismi specie-specifici dell’apprendimento sociale negli animali d’allevamento (vedi Tabella 2). Nelle pecore, l’apprendimento sociale gioca un ruolo importante nella trasmissione delle preferenze alimentari (179). Stabulare i vitelli da latte in gruppi sociali comporta un aumento del peso allo svezzamento rispetto ai vitelli alloggiati singolarmente; questo risultato è probabilmente dovuto all’aumento dell’ingestione di sostanza secca, che spesso viene attribuita all’apprendimento sociale o alla facilitazione sociale durante la fase di svezzamento (180, 181). Negli agnelli, era più facile imparare a succhiare da una tettarella artificiale quando nel gruppo era presente un soggetto esperto rispetto a quanto succedeva nel gruppo di controllo dove non c’era un dimostratore. Gli agnelli del gruppo di sperimentazione annusavano o succhiavano la tettarella più spesso degli agnelli del gruppo di controllo (152). In futuro, la ricerca dovrebbe identificare quali possano essere i potenziali meccanismi (ad esempio facilitazione sociale, stimoli e miglioramento del luogo) o il condizionamento osservazionale (86, 182) in grado di consentire agli animali d’allevamento di utilizzare le informazioni provenienti da conspecifici o da eterospecifici.

Per migliorare le pratiche di manipolazione durante la gestione dell’allevamento, è importante sapere come il bestiame percepisce ed interagisce con gli esseri umani. Sulla base di questa conoscenza, la ricerca applicata può essere meglio adattata per valutare come lievi cambiamenti del comportamento dell’uomo possano avere effetti positivi o negativi sul comportamento delle specie zootecniche (183). Negli ultimi decenni, è stato dimostrato che diverse specie di animali da allevamento sono capaci di discriminare tra i singoli esseri umani (vedi Tabella 2) e gli animali possono utilizzare i singoli esseri umani per prevedere avvenimenti positivi o negativi che fanno abitualmente parte della stalla e della gestione (184, 185). I maiali nani che hanno ricevuto un rinforzo positivo dagli addetti alla loro manipolazione per diverse settimane sono stati in grado di discriminare tra l’addetto familiare e un estraneo in un test del labirinto a Y utilizzando segnali uditivi, visivi ed olfattivi (133). Analogamente, è stato dimostrato che i bovini sono capaci di discriminare tra un addetto che rinforzava un comportamento operante e uno che non lo faceva (102). Nelle pecore è stata osservata una reazione differente nei confronti dell’uomo; per esempio, gli agnelli gestiti da un addetto ostile hanno generalizzato le loro risposte di paura sia nei confronti degli umani familiari sia di quelli non familiari, mentre gli agnelli trattati con gentilezza discriminavano tra umani familiari e non familiari (186). È stato visto che anche i cavalli generalizzano le loro esperienze positive e negative con gli addetti da un essere umano all’altro (187).

Questa graduale variabilità nelle capacità delle diverse specie di bestiame di differenziare i singoli esseri umani sulla base dell’atteggiamento che hanno nei loro confronti potrebbe avere profonde conseguenze per l’allevamento e la gestione degli animali. In futuro, per evitare effetti negativi, è importante identificare ed adottare interazioni gratificanti uomo-animale (183). Gli studi sulle interazioni tattili uomo-animale hanno dimostrato che esiste la possibilità di identificare quei comportamenti utili per la diminuzione dello stress che possono essere messi in atto dagli allevatori durante i processi di manipolazione e trasporto (188-191). Ad esempio, le interazioni dirette tra gli animali allevati e i loro addetti (ad es. toccare o accarezzare delicatamente) hanno portato gli animali a ridurre lo stress e la paura degli esseri umani (192–194); pertanto, ciò ha migliorato la facilità di manipolazione, la produttività e la risposta del sistema immunitario (195–197). Inoltre, diverse specie di animali d’allevamento sono capaci di seguire i segnali comunicativi espressi dall’uomo e possono differire nella manifestazione del loro comportamento a seconda che un essere umano presti, o meno, loro attenzione (vedi Tabella 2). Sebbene la maggior parte di questi esperimenti includesse feedback positivi (precedenti) provenienti dagli esseri umani, gli animali potrebbero mostrare anche risposte diverse sulla base dell’atteggiamento di attenzione di un essere umano in contesti più avversi, ad esempio, durante le routinarie procedure di manipolazione (148).

È stato visto che alcune specie zootecniche, come capre e cavalli (43, 44, 118), si impegnano anche in sforzi di comunicazione diretti con l’uomo (Tabella 2). Gli animali usavano comportamenti, come l’alternanza dello sguardo, per dirigere l’attenzione di un essere umano verso un problema che l’animale non poteva risolvere da solo. In termini di applicazione a livello di allevamento, una lettura esperta di questi segnali potrebbe portare ad una migliore identificazione delle esigenze degli animali allevati. Esiste una comunicazione avanzata tra bestiame ed esseri umani e il suo utilizzo in un contesto pratico potrebbe aiutare a ridurre lo stress durante la manipolazione e a soddisfare meglio i fabbisogni degli animali. Tuttavia, non è stata ancora condotta alcuna ricerca rilevante su questa tematica.

RIFLESSIONE ETICA

Il come trattare gli animali d’allevamento sulla base delle loro complesse capacità sociali, cognitive ed emotive è una questione di filosofia e, più specificamente, di etica animale (198). Esistono numerosi approcci orientati alla competenza e questi, in un modo o nell’altro, collegano lo status morale degli animali alle loro competenze (199). Tuttavia, il ruolo di tali competenze e il peso loro assegnato varierà in base ai diversi quadri normativi di queste teorie (200). Due importanti approcci primari dovrebbero essere separati, poiché portano ad implicazioni che in parte si sovrappongono ma che sono anche profondamente diverse nella loro natura e nel loro impatto. Le implicazioni morali delle capacità cognitive degli animali (d’allevamento) possono essere valutate in primo luogo dall’etica del benessere [intesa come uno sforzo interdisciplinare tra scienziati che si occupano di benessere, biologi, veterinari e filosofi (201–203)]. Secondariamente, possiamo completare tale valutazione applicando teorie etiche che vanno al di là il benessere [ad esempio, (204, 205)].

È stato riconosciuto che i legami tra capacità cognitive e benessere sono importanti da un punto di vista economico in termini di correlazione con il successo della produzione (64). Tuttavia, dal punto di vista dell’etica animale, ci potremmo chiedere se le capacità cognitive di un animale e questo legame con il benessere degli animali siano importanti anche dal punto di vista degli animali stessi. Da un lato, la natura della mente degli animali in relazione alla loro capacità di provare dolore e altri sentimenti negativi può costituire la base per una considerazione etica del benessere provato dagli animali (199).

Dall’altro, il benessere provato è al centro di uno dei principi più importanti e più riconosciuti nell’etica animale, ovvero il principio di non maleficenza (206). Questo principio ci chiede di non causare ingenti ed inutili danni ad altri senza il loro consenso, che è un’affermazione che può essere specificata in numerose sotto-regole. Tra queste spicca, soprattutto, la regola di provvedere ai bisogni fisici e psicologici di base degli animali che sono sotto la cura dell’uomo (206). Ciò significa che l’etica del benessere stabilisce un ragionamento che collega i bisogni fisici e psicologici con il benessere e che connette il benessere con un valore normativo. Se l’etica animale riguarda il benessere degli animali e il benessere degli animali è davvero “[dipendente] esclusivamente dalle esigenze mentali, psicologiche e cognitive degli animali interessati” (207), allora è necessario considerare la gamma di connessioni tra capacità, fabbisogni e benessere.

Ad esempio, si presume che le capacità di apprendimento e di memoria abbiano un impatto sulla capacità di un animale di affrontare certe condizioni di stabulazione; quindi, queste capacità possono avere un impatto sul benessere dell’animale (64, 208). Allo stesso modo, potremmo sostenere che le loro capacità di riconoscere e ricordare i conspecifici e di comprendere gli stati mentali degli altri (come loro sentimenti e motivazioni, Tabella 2) hanno un impatto sulla ricchezza e sulla qualità della loro vita sociale. Tali abilità potrebbero essere degli importanti prerequisiti (o elementi costitutivi) per interazioni sociali più complesse, come comportamenti di aiuto o di cooperazione motivati dall’empatia. Lo stesso vale per i generali comportamenti prosociali degli animali e la loro comprensione dell’equità. Capacità come queste sono attualmente al centro di dibattiti filosofici, psicologici e biologici e possono essere collegate anche alla domanda se gli animali possiedono la capacità di agire moralmente da soli. Questi temi attireranno sempre di più l’attenzione degli studiosi e stimoleranno dibattiti interdisciplinari (91, 209–212). Rowlands (212) per esempio, ha suggerito un approccio de-intellettualizzato verso le capacità morali degli animali: secondo la sua teoria gli animali possono essere considerati soggetti morali se il loro comportamento è motivato da emozioni morali come l’empatia.

Oltre il concetto di benessere

Tuttavia, alcuni problemi etici non possono rientrare pienamente nel quadro delle strategie di benessere. Se un buon benessere fosse l’unica premessa etica importante, allora potremmo eventualmente strumentalizzare, oggettivare, ridicolizzare o persino uccidere gli animali a nostro piacimento, a patto di farlo in modo indolore. La domanda è se facendo così andremo ancora a causare certi danni che si verificano anche se gli animali non soffrono immediatamente. Negli esseri umani almeno riteniamo chiaramente che l’oggettivazione, ad esempio, possa andare a danneggiare la dignità di un essere umano, anche se la persona stessa potrebbe non percepirla in tal modo. Perciò, parallelamente, molti esperti di etica utilizzano concetti come rispetto e dignità anche nell’etica animale (213) e sviluppano approcci basati sulla considerazione delle capacità degli animali (205), dell’integrità (214) o dei diritti (215). Tali considerazioni sostengono la possibilità di argomentare oltre il concetto del benessere. Secondo tali teorie, le complesse capacità sociali e cognitive degli animali possono giocare un ruolo più diretto in termini di qualità morali. Nussbaum, ad esempio, sostiene che ogni specie ha un insieme di capacità che sono intrinsecamente preziose, il che significa che il comportamento basato su queste capacità è un valore di per sé e non ha solo un valore strumentale (205). La messa in atto di tali capacità è essenziale per la prosperità dei membri di quella specie. Il comportamento pro-sociale rientra in questa categoria di capacità. Tuttavia, la messa in atto di comportamenti pro-sociali in sistemi stabulativi che isolano e legano gli animali potrebbe risultare impossibile. La stessa cosa potrebbe essere vera nel caso in cui gli animali sociali vengono spesso separati e raggruppati in base alla produttività e allo status riproduttivo. Nelle vacche da latte, ad esempio, la familiarità a lungo termine ha un effetto sull’intensità delle relazioni sociali (216). Prove ottenute da altre specie suggeriscono che gli animali hanno una maggiore probabilità di impegnarsi in comportamenti di cura e di aiuto quando hanno familiarità con l’altro soggetto (217). Pertanto, le vacche da latte nei sistemi di allevamento standard potrebbero essere costrette ad impoverite relazioni e ad uno scarso impegno sociale. Se le uniche relazioni possibili che questi animali possono stabilire sono relazioni a breve termine, e se spesso perdono i loro partner sociali preferiti, ciò potrebbe essere considerato un problema di benessere. Tuttavia, ci potrebbe essere anche dell’altro. Se le competenze complesse appartenenti alla sfera della prosocialità, come i comportamenti di cura o di aiuto, sono intrinsecamente preziose, allora il fatto che abbiamo costruito sistemi di allevamento che impediscono sistematicamente agli animali di sviluppare e mantenere tali competenze rappresenta un problema etico molto più ampio [per una discussione relativa a questo argomento, vedere (218)].

In contrasto con l’approccio orientato al benessere, l’approccio ai diritti degli animali afferma che la maggior parte degli animali che utilizziamo come animali d’allevamento sono soggetti-di-una-vita, una condizione per la quale sono essenziali una serie di capacità cognitive, emotive e sociali. Questi animali, essendo tali soggetti, meritano alcuni diritti fondamentali inviolabili (215). Basandosi su questo concetto, biologi e filosofi dei diritti hanno proposto l’affermazione che gli animali, le cui capacità cognitive hanno molte somiglianze con quelle degli esseri umani, dovrebbero almeno ricevere il diritto alla vita e alla libertà e non dovrebbero essere torturati (204). Finora, tali affermazioni si sono concentrate su animali che sono ovviamente complessi da un punto di vista cognitivo, ad esempio le grandi scimmie e i cetacei. La futura ricerca sulle capacità cognitive rivelerà sempre più se le capacità delle specie animali d’allevamento debbano essere interpretate in modo sostanzialmente diverso. Le capacità cognitive degli animali d’allevamento potrebbero infatti somigliare sufficientemente alle capacità riconosciute nelle scimmie e nei delfini e meritare un’analoga valenza morale. Pertanto, con il proseguire della ricerca possiamo aspettarci dei confronti più etici, con alcuni di essi che continueranno a mettere in dubbio il focus piuttosto limitato dell’etica del benessere.

RACCOMANDAZIONI PER LE RICERCHE FUTURE E CONCLUSIONI

Le capacità cognitive degli animali d’allevamento sono un campo di ricerca relativamente nuovo, ma comunque in crescita. Questo settore fornisce un’eccellente opportunità di lavoro interdisciplinare che combina la ricerca sulle capacità cognitive e sul benessere degli animali (48, 208). Ad esempio, prototipi come il test del bias di giudizio sono emersi per la prima volta nel campo della ricerca psicologica umana; ora questo prototipo è un test di prova consolidato nell’etologia applicata (219). È probabile che seguiranno passaggi simili di altri prototipi di test, che ci forniranno nuove entusiasmanti informazioni sulla mente degli animali d’allevamento. In effetti, una maggiore adozione di progetti sperimentali utilizzati nella ricerca psicologica umana/dei primati è altamente raccomandata per migliorare la nostra comprensione di come il bestiame percepisce e interagisce con il suo ambiente.

L’attribuzione (o la mancanza di attribuzione) di determinate capacità cognitive negli animali d’allevamento non è importante solo per fornire un benessere adeguato, ma anche per le scelte del consumatore (220). Ad esempio, la tendenza a non mangiare un determinato tipo di carne aumenta poiché ad una particolare specie animale vengono attribuite capacità cognitive più simili a quelle umane (221). Al contrario, la “banalizzazione” degli animali d’allevamento porta ad una diminuzione della preoccupazione morale in termini di consumo di queste specie (222). Le prove attuali scalfiggono solo la superficie delle capacità cognitive degli animali da allevamento, ma indicano già che le diverse specie di bestiame possiedono capacità cognitive sofisticate che non sono ancora sufficientemente riconosciute nella legislazione sul benessere. Pertanto, il riconoscimento delle capacità cognitive degli animali d’allevamento gioca – e continuerà a svolgere – un ruolo vitale negli atteggiamenti dei consumatori così come nella teoria dell’etica.

In questo articolo, abbiamo esaminato le prove raccolte su una varietà di funzioni cognitive dagli animali d’allevamento. Alcuni tratti, come la capacità di formare categorie o di differenziare tra gli individui, sono stati studiati a fondo. Tuttavia, abbiamo messo in evidenza una mancanza di ricerca su un insieme diversificato di capacità fisico-cognitive (come la discriminazione numerica e la permanenza dell’oggetto). Questa conoscenza in particolare è di fondamentale interesse per comprendere meglio come gli animali d’allevamento percepiscono il loro ambiente fisico; queste informazioni serviranno a migliorare la nostra progettazione degli ambienti dell’allevamento e lo sviluppo delle pratiche di gestione. Infine, vogliamo sottolineare che soprattutto per la ricerca sugli animali d’allevamento è importante essere a conoscenza di cosa non sono capaci; questo ci aiuta ad evitare di esporre questi animali a situazioni stressanti (83). Ad esempio, il grado in cui i soggetti sono capaci di viaggiare mentalmente nel tempo è molto rilevante per delineare il modo in cui anticipano eventi futuri positivi o negativi (208). È quindi probabile che l’effetto “file-drawer”, cioè che i risultati negativi non vengano pubblicati (rimangano “nel cassetto”) perché non abbastanza originali o entusiasmanti (223), andrà ad ostacolare enormemente i progressi su come risolvere correttamente le problematiche di benessere.

Traduzione dell’articolo:

Nawroth C, Langbein J, Coulon M, Gabor V, Oesterwind S, Benz-Schwarzburg J and von Borell E (2019), Farm Animal Cognition—Linking Behavior, Welfare and Ethics. Front. Vet. Sci. 6:24. doi: 10.3389/fvets.2019.00024

La bibliografia è disponibile all’interno dell’articolo originale.